Удаленность Эдо от западных районов страны довольно быстро привела к организации почтового сообщения. Сначала оно было установлено между Эдо и Киото. Сёгунат вел активную переписку с киотоским и осакским наместниками, с императорским двором и западными удельными княжествами, поэтому в 1633 году была создана правительственная курьерская служба (цуги хикяку). Она работала эпизодически, по мере необходимости. Регулярное почтовое сообщение на этом маршруте появилось через 60 лет, в 1696 году. Бакуфу распорядилось, чтобы обычная корреспонденция доставлялась из Эдо в Киото за 64–66 часов, срочная — за 5660 часов. На дорогу от Киото до Осаки добавлялось еще восемь часов курьерского бега.

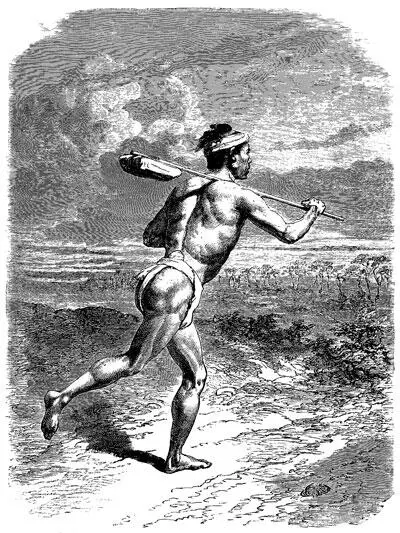

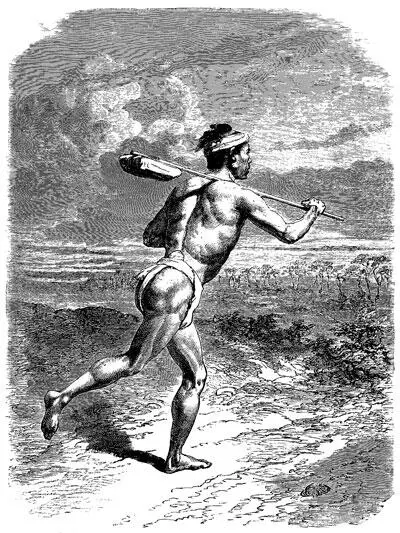

Японские почтальоны, в отличие от заморских, несли свою ношу сами. Дело в том, что в курьерах служили простолюдины, которым не полагалось ездить верхом. Даже потребности правительственной почтовой службы не могли поколебать вековой принцип: верховая езда — только для воинов. При этом передвигались почтальоны довольно быстро: в среднем курьер делал 8,3 км/час при обычной доставке и 9,3 км/час при срочной. Путешествовали в те времена с 6 часов утра до 6 часов вечера, значит, за день почта перемещалась на 100–110 км. На постоялых дворах вдоль тракта Токайдо были созданы пересыльные пункты, в которых круглосуточно дежурили курьеры. Они работали парами, неся ящик с письмами по очереди. Статус почтовых курьеров был чрезвычайно высок, и даже княжеские караваны должны были при встрече уступать им дорогу. Труд курьеров оплачивало правительство, поэтому никто другой пользоваться их услугами не мог.

Почтовый курьер. Источник: HA

Вслед за бакуфу собственную систему связи (даймёхикяку) начали налаживать удельные князья: во время службы в столице им часто приходилось отправлять домой распоряжения и получать доклады. Первыми почтовое сообщение открыли родственные Токугава кланы (“три великих дома”, кланы Химэдзи, Мацуэ и другие), а также богатые князья Маэда из провинции Кага. Их почтовая цепочка приходила в движение один раз в десять дней, три раза в месяц, за что ее прозвали “трехразовой” (сандо хикяку). Они также разместили почтовых курьеров на постоялых дворах на расстоянии 7 ри (28 км) друг от друга и передавали письма таким же способом. Получив почтовый ящик, курьер бегом доставлял его на следующий пункт и возвращался обратно.

Последней возникла “народная почта” (мати хикяку ). Правительство официально признало ее в 1663 году. Сначала она работала только между тремя главными городами страны, тоже три раза в месяц. Впоследствии, по мере оживления жизни, почтовое сообщение стало ежедневным, а к середине XVIII века охватило все провинции. Посылки доставлялись на лошадях, причем намного медленнее, чем письма — из Эдо в Осаку за 20–30 дней.

“Народная почта” создавалась на деньги зажиточных горожан, в первую очередь купцов. Впервые она появилась в Осаке. “Народная почта” иногда создавалась на базе княжеской и использовалась совместно с ней. Довольно быстро она перестала быть исключительно службой междугородной доставки и стала внутригородской. В Эдо, Киото и Осаке это произошло раньше, чем в других местах. В дальнейшем безусловным лидером в развитии “народной почты” стала Осака с ее богатой, многочисленной и социально активной купеческой прослойкой. Торговцам чаще, чем кому бы то ни было, нужно было пересылать атрибуты своей деятельности на большие и малые расстояния. Возможно, по этой причине ускоренная почта стоила в 3–4 раза дороже обычной, хотя работала не намного быстрее. Вообще, услуги токугавской почты были недоступны большинству населения: в пересчете на современные деньги пересылка письма из Осаки в Эдо стоила около 150 долларов США. Поэтому простые люди вели переписку через путешествующих знакомых или родственников: долго и не очень надежно, но зато дешево. Сословную токугавскую почту ликвидировали в 1871 году, организовав на ее основе общенациональную.

Спустя еще столетие японская столица стала одним из самых развитых и функциональных мегаполисов мира. Согласно классификации Mori Memorial Foundation, в 2008–2010 годах Токио стабильно занимал четвертое место среди 35 крупнейших городов мира после Нью-Йорка, Лондона и Парижа (The Global Power City Index 2010). Мог бы подняться и выше, если бы не две проблемы, связанные с нехваткой земли — удаленность международного аэропорта Нарита (от Токио два часа езды обычной электричкой) и высокий корпоративный налог, обусловленный стоимостью земли в городе. Оценка мегаполисов производилась по 69 критериям. По доступности международного аэропорта японская столица оказалась на далеком 28 месте. Что же касается экономической активности, деловой инфраструктуры и экологии, то по этим параметрам Токио получил очень высокие оценки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Прасол - Сёгуны Токугава. Династия в лицах [litres]](/books/431417/aleksandr-prasol-seguny-tokugava-dinastiya-v-licah-thumb.webp)