Карл Эрнст фон Бэр

(Карл Максимович)

К сожалению, высокая активность народа всегда жестока. Благостные рассказы о том, что русские никого не уничтожали, а всем несли более высокую культуру, противоречат фактам (о чём уже была мельком речь в Очерке 2 и ещё будет в Очерке 5).

Александр Федорович Миддендорф

Порой мне даже кажется, что русские в Сибири были сильно похожи на испанцев в Центральной и Южной Америке — с той разницей, что Латинская Америка давно обрела независимость, а кое-где и высокую смешанную культуру (красно-черно-белую, но с европейским языком), тогда как народы севера Сибири вымирают, притом без разбора национальностей.

Оценивая Северную экспедицию в целом, великий Бэр писал:

«мне невольно кажется, будто передо мною разыгрывается пятый акт трагедии, в котором погибают все действующие лица» [Бэр, 1847, с. 248].

Могу ещё добавить приведенный выше безуспешный призыв Миддендорфа:

«Тем обязательнее впредь должны быть для нас уроки истории».

Об этом и напоминает, при взгляде на карту, мыс Челюскин.

Очерк 5

Мыс Дежнёва, или: Не верь общеизвестному

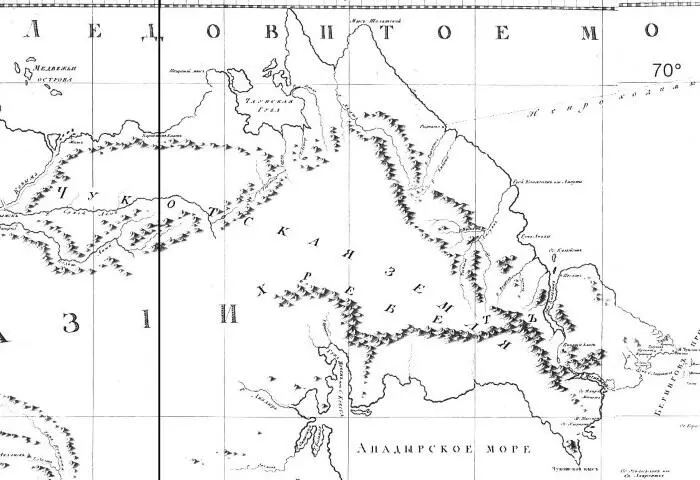

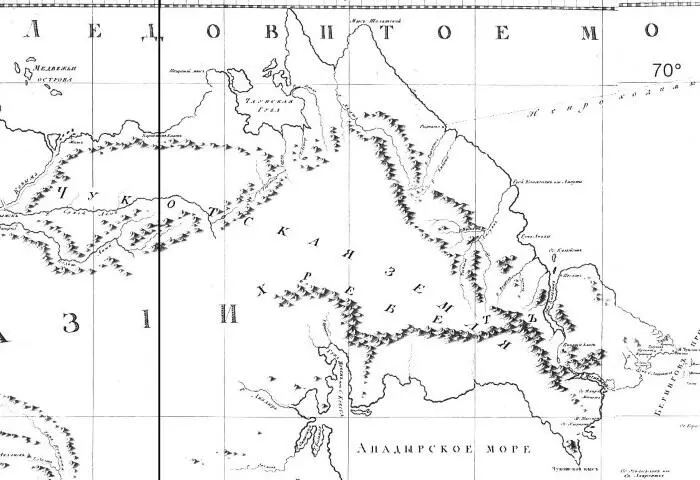

Чукотка на Карте русских открытий.СПб., 1802

Карта составлена по западным данным. К востоку от Медвежьих островов видим «Пещаной мысъ». С юга Чаунской губы виден Чаун, к северу от неё уходит к краю карты мыс, на других картах означенный как «Необходимой Носъ» или Святой Нос. К востоку от него показан «мысъ Шелатской», за ним к юго-востоку мыс Рыркайпий, от которого тянется линия «Непроходимые льды». Нынешний мыс Дежнёва обозначен как «м. Чукотской», а нынешний мыс Чукотский — как «Чукотской мысъ». Область верховий Анадыря, Малого Анюя и Чауна — белое пятно, хотя она давно исхожена русскими

Предыдущие очерки уносили читателя на самый север Евразии — на Таймыр и Северную Землю, и все они, как и предстоящая читателю повесть, сходны тем, что указывают мыс необитаемой земли, положенный на карту его открывателем, вслед за которым очень долго никто там не был.

Теперь обратимся к самому востоку Евразии, к мысу, где люди, наоборот, живут с незапамятных времен, а вот был ли там знаменитый первопроходец Семён Дежнёв, чье имя мыс носит, и плыл ли он знаменитым проливом, соединяющим два океана, — об этом споры идут третий век и вряд ли скоро кончатся. Последняя публикация документов состоялась полвека назад (см. Прилож. 1),о чём же спорят? Вот что читаем в новейшей статье, мне известной [Шмакин, 2009, с. 40]:

«На протяжении трёх веков не утихают споры вокруг героического плавания наших земляков — Семёна Дежнёва, Федота (Алексеева) Попова и Герасима Анкудинова (Анкидинова). В начале XXI века трудно себе представить, что такое грандиозное плавание в ледовитых морях могли совершить небольшие суда с плохим парусным оснащением. Подвиг Дежнёва настолько велик, что многим кажется чем-то почти мифическим. И это вызывает две крайности в его оценках — либо восхищение, либо скептицизм. Кроме того, одностороннее или просто слабое представление о природных условиях Чукотки в совокупности со скудностью отписок Дежнёва дали почву для многих заблуждений. Так, историки недостаточно знают море… Моряки и гидрографы плохо представляют себе… условия путешествий по внутренним частям Чукотки»

Сам автор уверен, что его личные знания о Чукотке — как раз то, чего нехватало до сих пор иным авторам, писавшим о Дежнёве. Его статью и мой комментарий см. в Прилож. 2.

Но так ли уж важно знать, где плавал Дежнёв? Ну был в проливе, ну не был — всё равно он знаменит и таковым останется. Оказывается, это знать важно, и даже очень: те, кто мыслит Дежнёва плывшим мимо мыса Дежнёва, и те, кто категорически такую возможность отрицает, являют собой два разных способа видеть мир. Есть и третьи — те, кто пишет первое, хотя понимает второе. Они тоже являют нам способ — но не столько видеть мир, сколько жить в нём.

Семён Иванович Дежнёв родился около 1605 года в Великом Устюге, с 1642 года служил рядовым казаком на Колыме, в отряде казачьего десятника Михаила Стадухина.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу