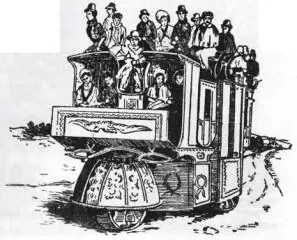

В этот период паромобилями занимались и другие конструкторы, которые внесли свой вклад в их развитие. Например, в конструкции Черча с целью ослабления влияния неровностей дороги на комфортность поездки были применены специальные пружинящие колеса. В 1843 г. Хилл использовал в своей конструкции коробку перемены передач, которая в дальнейшем стала важным узлом любого автомобиля.

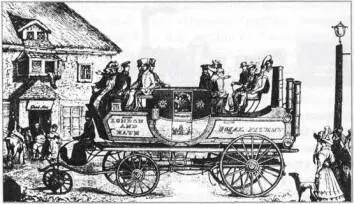

С начала 30-х годов XIX века в Великобритании не только пассажирские, но и почтовые гужевые кареты стали постепенно заменять паровыми. В 1830 г. число таких паровых повозок в Лондоне составило 26, а в целом по Великобритании их было около сотни. Паромобили стали использоваться также в других городах и странах Европы. Примерно в это же время они появились в Париже, Брюсселе, Мюнхене, Вене и Турине. Столь быстрое развитие паромобилей встретило активную вражду со стороны владельцев конных повозок. Под их давлением в 1856 г. Британский парламент издал указ, по которому паровой автомобиль мог передвигаться со скоростью не свыше 6 км/ч, а впереди паровой повозки должен был ехать всадник с красным флагом, предупреждающий окружающих об опасности. Формально этот указ был отменен лишь в 1896 г.

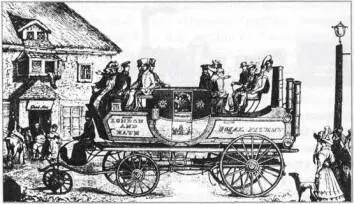

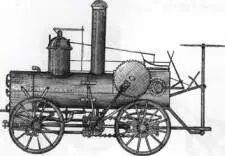

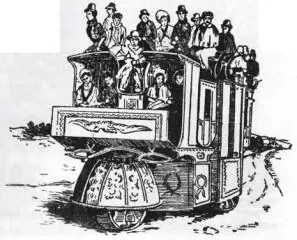

Паровой экипаж Гурнея (1827)

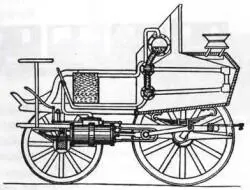

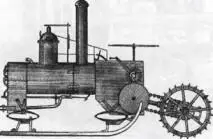

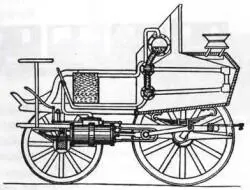

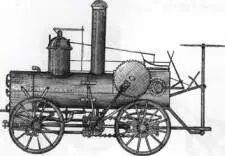

Устройство парового автомобиля Гурнея (1830)

В 1835 г. француз Асда на автомобиле Гурнея проехал из Парижа в Версаль и обратно, с остановкой на 40 минут в Версале, за 4 часа. Этот автомобиль имел мотор мощностью 40 л.с. и весил со всеми принадлежностями более 5 т. Затем французский конструктор Шарль Дитц впервые применил эластичный бандаж на колесах, обернув вокруг обода войлок, вату, каучук и стянув все это стальной полосой. До изобретения пневматических шин тогда еще было далеко. Лишь в 1869 г. Томсон (Эдинбург) выпустил автомобиль, впервые снабженный вулканизированными резиновыми бандажами.

Трехколесный паровой омнибус Черча (1833)

Идея создания дорожных автомобильных поездов принадлежит братьям Дитц. Их автопоезд в 1835 г. имел в своем составе дорожный локомотив (трактор), который тянул поезд из нескольких вагонов. Трактором тогда было принято называть не специальный тягач на гусеницах, а локомотив, предназначенный для передвижения по шоссейным дорогам (трактам). Вес поезда братьев Дитц составлял 10 т. Такие автопоезда ходили между Парижем и Сен-Жерменом, а с 1841 г. — между Бордо и Либурном.

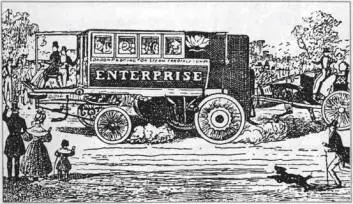

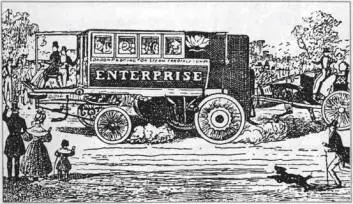

Паровой омнибус В. Ханкока «Энтерпрайз» (1833)

Самоход повышенной проходимости Авксентия Врадия

Самоход для ледяных дорог Авксентия Врадия

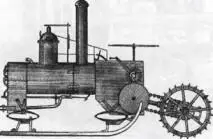

Безрельсовый дорожный паровой поезд братьев Дитц (1835)

Достаточно совершенный для того времени проект парового автомобиля («быстроката») принадлежит талантливому петербургскому лафетному мастеру Казимиру Янкевичу (сентябрь 1830 г.). Это был тягач, предназначенный для буксировки прицепов. «Быстрокат» имел трубчатый паровой котел, являвшийся, по мнению изобретателя, наиболее безопасным. Котлов такой конструкции в зарубежных паровых автомобилях тогда еще не было. В документе, хранящемся в Центральном государственном историческом архиве (Санкт-Петербург), «О введении в России паровых экипажей под названием быстрокатов» указано, что экипаж сей по обыкновенной дороге может прокатиться в одночасье 30 верст и более сверх того в случае надобности, на самом сильнейшем бегу, в одно мгновение останавливается без малейшего опасения. По воле управляющего сей машиной она катится самым быстрым бегом, или тихо, или как того требуют обстоятельства. Конструктор подумал и об удобствах для водителя и пассажиров: зимние сего рода крытые повозки строятся таким образом, чтобы посредством труб, согревая оные, предохранить каждого в них находящегося от стужи. 3 февраля 1840 г. чиновнику 10-го класса К. Янкевичу была выдана «Привилегия на повозку для больших тяжестей нового устройства, как на летнем, так и на зимнем ходу».

Читать дальше