Приведенные данные можно считать вполне достоверными, поскольку они почти точно отражают соотношение между доходами феодалов и численностью войск, которое установил Хидэёси по новой системе военной организации. По этой системе каждому даймё вменялось в обязанность формировать свои воинские подразделения и предоставлять их в случае необходимости в распоряжение государства в таком количестве, которое точно соответствовало бы их имущественному положению, т. е. размерам принадлежавших им феодальных поместий, а точнее, реальным доходам. Таким образом, была установлена своеобразная разверстка, согласно которой каждый феодал на 100 коку риса, которые он получал в качестве дохода с принадлежавших ему владений, должен был выделить определенное число воинов. Для даймё, чьи владения находились на Кюсю, — 5 человек, для района Тюгоку, в западной части острова Хонсю, и острова Сикоку — 4 человека. Если, например, феодал Кониси Юкинага, доход которого с его земель на севере Кюсю составлял 146 тыс. коку, должен был выставить войско численностью 7 тыс., то Мори Тэрумото из района Тюгоку, получавший чистый доход в 730 тыс. коку, должен был сформировать армию численностью 30 тыс. [537].

Кроме указанных воинских подразделений в распоряжении Хидэёси находились прибывшие в Нагоя вооруженные формирования еще 28 феодалов, в том числе таких влиятельных, как Токугава Иэясу и Уэсуги Кагэкацу. Общая численность этих войск, по одним данным, составляла 75 тыс. [538], по другим — превышала 100 тыс. [539]. Вторая цифра по-видимому более достоверна.

К этому следует добавить военно-морские силы, представленные 11 адмиралами и 9 тыс. матросов, а также армию самого Хидэёси, насчитывавшую 30 тыс. человек [540].

Таким образом, для осуществления внешних захватов Хидэёси мобилизовал и привел в состояние боевой готовности огромную армию в 300 тыс. воинов, что составляло 1,5 % всего 20-миллионного населения страны.

Следует при этом отметить, что в 1590 году во время похода Хидэёси на восток страны для покорения крупного феодального магната Го-Ходзё, он собрал войско численностью 210 тыс. [541]. Таким образом, за два года ему удалось почти на одну треть увеличить численность своей армии.

По приказу Хидэёси первые семь дивизий, составлявшие главные силы вторжения, должны были, высадившись па корейском побережье, разгромить корейскую армию, закрепиться на этом плацдарме и отсюда начать продвижение в глубь страны с целью полной ее оккупации. Расчет был на то, что с появлением японской армии у берегов Кореи последняя тут же капитулирует. Вслед за этим должны были быть подтянуты остальные силы, на которые возлагалась задача выйти к границам Китая, атаковать китайскую армию и захватить эту страну. Восьмая дивизия, расквартированная на острове Цусима, и девятая, находившаяся па острове Ики, у северо-западного побережья Кюсю, а также воинские подразделения, сконцентрированные в районе Нагоя, рядом со штаб-квартирой Хидэёси, ждали сигнала к началу выступлений.

В середине апреля 1592 года у северо-западного побережья острова Цусима теснились сотни больших кораблей, мелких судов и просто лодок, доставленных туда со всей страны.

Казалось, что все плавучие средства, принадлежавшие феодалам, особенно тем, чьи владения имели выход к морю, были мобилизованы для осуществления массовой переброски войск на континент. Спешно шла погрузка военного снаряжения, продовольствия, лошадей, фуража. К отплытию к корейским берегам готовилось 52,5 тыс. воинов, входивших в состав первых трех дивизий.

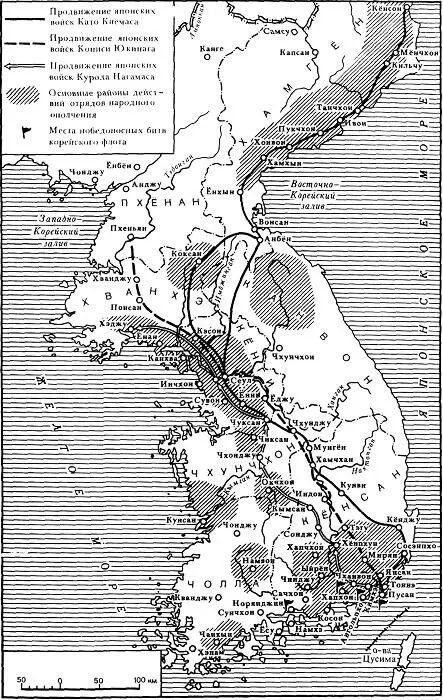

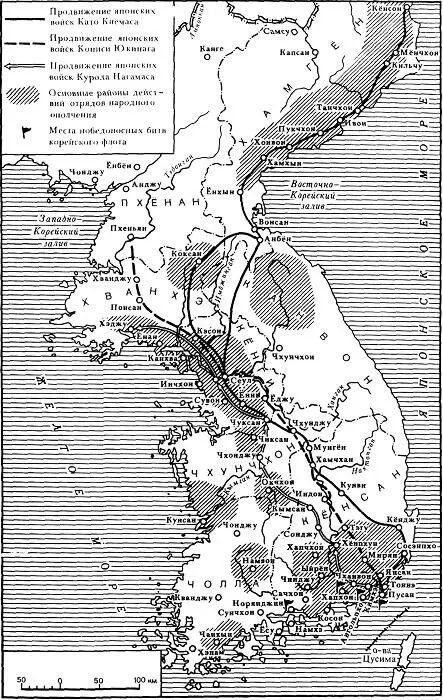

Карта 2. Японо-корейская война (1592–1598)

Стояли теплые ясные дни. Море было спокойным, не предвещая никаких неожиданностей. Довольно легко преодолев западный проход Корейского пролива, первая дивизия под командованием Кониси Юкинага высадилась на корейском побережье вблизи города Пусан. Вслед за ней подошли вторая и третья дивизии, которыми командовали Като Киёмаса и Курода Нагамаса. Не встретив практически никакого сопротивления, японские войска за несколько часов овладели крепостью Пусан и тремя колоннами двинулись в глубь страны, по направлению к столице Сеулу, захватывая и уничтожая на своем пути замки и крепости (маршруты первой, второй и третьей дивизий в направлении на Сеул показаны на карте-схеме).

Чем объяснить, что корейский военно-морской флот, в составе которого было немало хорошо оснащенных и крупных военных кораблей, фактически уклонился от военных операций и не воспрепятствовал высадке японских войск на корейскую территорию, тем более что с японской стороны эта операция была осуществлена далеко не лучшим образом? По существу, настоящего военного прикрытия транспортные суда, на которых перевозились японские войска, не имели. Значительная часть японских военных кораблей, которые должны были конвоировать транспортные суда, к началу операции находились во Внутреннем Японском море и оставили войска фактически без боевого прикрытия. К тому же была хорошая видимость, и легко можно было обнаружить японские суда, которые могли бы оказаться беспомощными, если бы им был навязан бой корейским флотом, который по всем показателям превосходил японский. Вполне реально допустить, что если бы корейский военно-морской флот своевременно вступил в бой, то японский десант не высадился бы на корейской территории, тем паче что операция, связанная с переправкой и высадкой японских войск, осуществлялась довольно беспорядочно и суматошно. Но этого не произошло. Почему?

Читать дальше