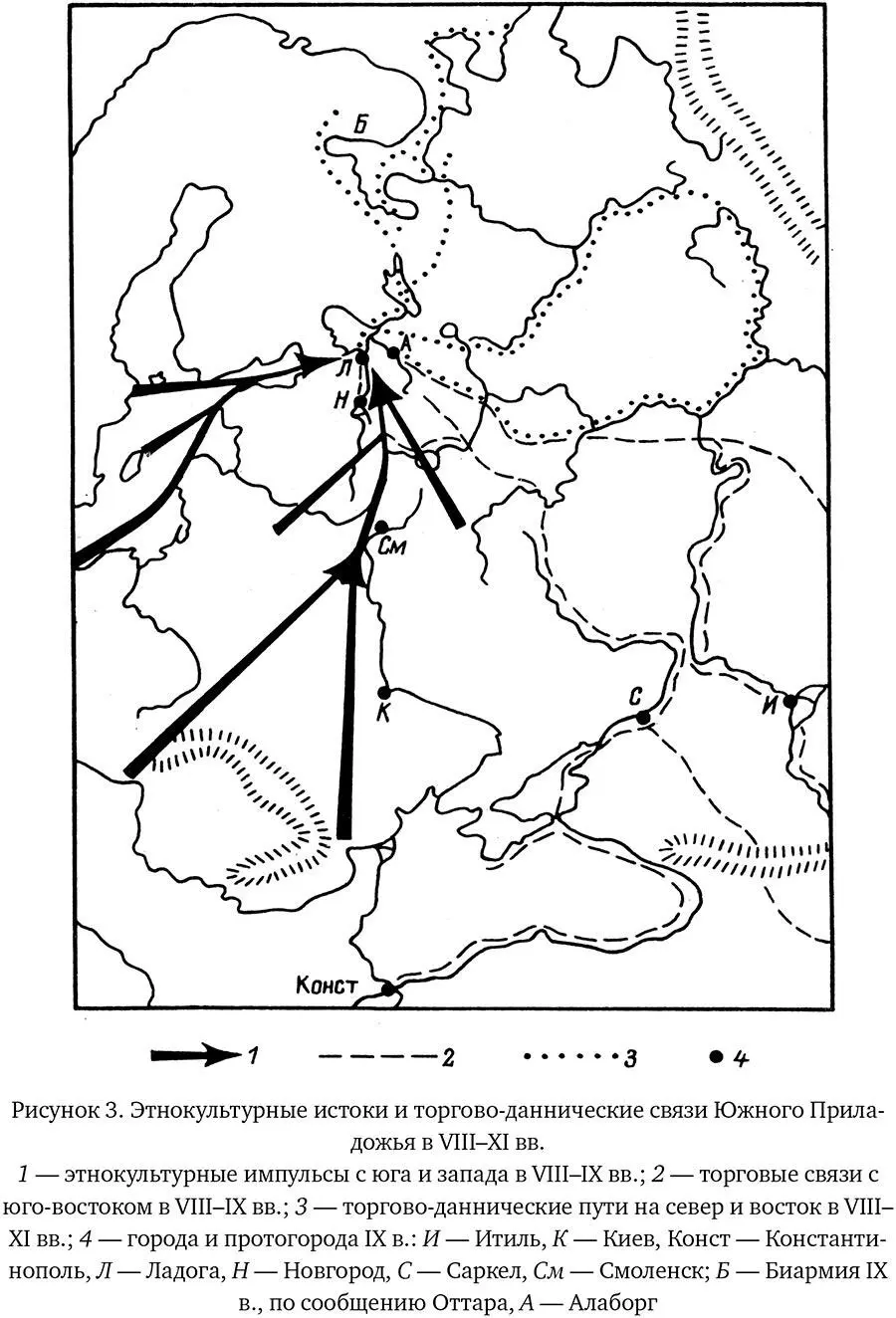

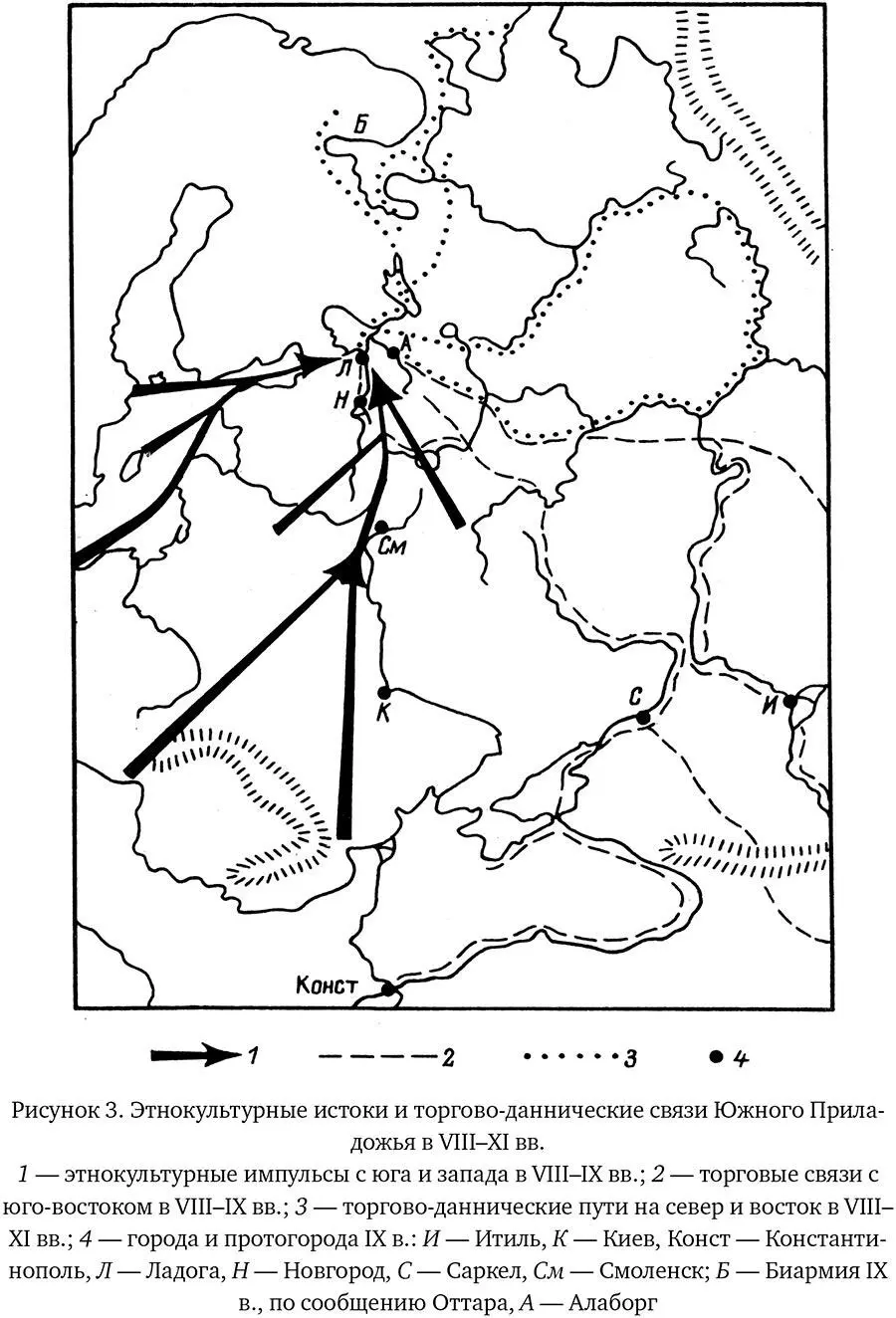

Также из Ладоги распространяются и рассмотренные ранее височные кольца со спиральным завитком (рис. 3, 1 ), попадающие в X–XI вв. в Юго-Восточное Приладожье (Raudonikas 1930), где в конце IX в. слагается своеобразная культурная общность.

Яркая культура Юго-Восточного Приладожья, известная по раскоп-кам многочисленных своеобразных курганов, зарождается в конце IX в. (860–880-е гг.) и существует как самобытное явление в X – начале XII в. В. А. Назаренко обозначил стоявший за этой культурой этносоциум условным названием «приладожская чудь». Среди этнокомпонентов культуры он отмечает прибалтийско-финское («чудское») население, выходцев из Скандинавии и носителей культуры волховских сопок (Назаренко 1982; 1983: 16–17). Если височные кольца со спиральным завитком наружу действительно являются славянским этническим индикатором и не перестают быть им в условиях полиэтничной Ладоги (что предстоит еще проверить), то они могут свидетельствовать о присутствии славян в Ладоге и в Приладожье. Однако в целом приладожская курганная культура (для которой до сих пор не найден реальный этнический эквивалент в письменных источниках) может быть соотнесена с известной по русским, скандинавским, византийским и арабо-персидским источникам этносоцильной группой «колбяги» (кулфинги, кулпинги, келябии) (Рыдзевская 1930; Фасмер 1967: 287). У южной окраины культуры, там, где ее носители соприкасались с собственно славяно-русским населением, на р. Воложба (название – от волока, ведущего около села Волокславинское в бассейн Волги) с XV в. известен топоним Колбяги (Колбеги, Колбеки) (Насонов 1951: 122). Социальный облик этой группы, встающий из источников, – люди, обладавшие своей определенной «базовой» территорией на севере Руси, занятые с конца IX в. торговлей и сбором дани на севере, имеющие (как и варяги) своих представителей в русских городах в начале XI в., служащие в XI в. вместе с варяго-росами в составе византийской гвардии, – вполне соответствует облику курганной культуры Приладожья, богатой находками мечей, копий, боевых топоров, арабских, византийских и западных монет и т. д. Колбяги, видимо, представляли собой относительно независимую группу населения, сплавившуюся из пришлых скандинавов, из приладожских (и иных) финнов, из потомков полиэтничной волховско-сясьской «руси» и занятую сельским хозяйством, промыслами, сбором дани, торговлей и службой в византийских и русских войсках. Колбяги заняли пути, ведущие из Приладожья по Сяси на Верхнюю Волгу и по Свири – на богатый пушниной таежный северо-восток (Пермь-вису и Югра-йура) и в богатую лесным и морским зверем Биармию-Колоперемь (Западное Беломорье). Это обеспечивало им известную независимость от Руси, однако осуществлять сбыт пушнины и отравляться «на заработки» в Византию они могли, только находясь в мирных отношениях с Русским государством, контролировавшим все прямые пути на юг. В 1020–1070-х гг. колбяги, вероятно, подчинялись ладожским воеводам. В начале XII в. область колбягов окончательно входит в состав Руси, и они утрачивают свои «этнографические» особенности. Мы отнюдь не считаем, что этносоциальная группа «колбяги» имеет археологическое соответствие только в приладожской курганной культуре, но несомненно, что с ней она соотносится наиболее убедительно.

* * *

Итак, именно в Поволховье, находившемся на южной границе той природно-этнокультурной зоны, которая позднее станет называться «Русским Севером», в районе перекрещений торгово-даннический путей и межэтнических контактов, возникает в VIII–IX вв. севернорусское протогосударство, торгово-военная верхушка которого с конца IX в. играет важную роль в сложении Русского государства со столицей в Киеве. Однако и позднее, до середины XI в., Новгород остается «второй столицей» Руси, а Ладога – ее северным форпостом и «морским» портом.

Древнейшее свидетельство освоения ладожанами восточных областей Русского Севера дает археология. В одном из ранних погребений древнейшей сопки 14-II, наряду с сожженными человеческими костями и фалангами медвежьей лапы, обнаружен набор бронзовых деталей пояса, имеющих аналогию в ломоватовской культуре Верхнего Прикамья и датирующихся в пределах второй четверти VII – третьей четверти VIII в. (Голдина, Королева, Макаров 1980: 50–51, рис. 6, 173, 191; табл. XXXVII, 9 ). Аналогичные вещи встречены в могильниках восточной части Волго-Окского междуречья и Южной Финляндии, где они датируются VII–VIII вв. Видимо, распространение камских поясов по южной кромке тайги фиксирует древний торговый путь (см. рис. 2), по которому таежные меха (по данным арабских авторов X в., ценившиеся выше других), в частности меха таежного бобра и соболя, поступали из Прикамья в Ладогу, а оттуда через Финский залив на Аланды, в Скандинавию и далее в страны Западной Европы; напомним, что слово «соболь» является древнейшим (VIII в.) заимствованием из славяно-русского в западноевропейские языки (Назаренко 1984: 92; Мельникова 1984). Вдоль этого же пути распространяется скандинавский сюжет «О́дин и два ворона», изображенный на различ-ных предметах VII–X вв. (Скандинавия VII–X вв., Ладога, 750–760-е гг., Прикамье и Германия X в.). Также с запада на восток, но лишь до Нерли Клязьминской, распространяются имевшие магическое назначение и встреченные лишь в погребениях глиняные бобровые (и медвежьи?) лапы (с VIII в. на Аландах, с конца IX в. под Ярославлем, с X в. около Ростова, Переяславля и Суздаля), а до устья Камы – «рейнские» мечи VIII–X вв. С востока на запад распространяются в IX–X вв. пермские кресала некоторых типов. Остается в силе предположение В. Л. Янина, что высокий процент сасанидских монет в кладах первой трети IX в. на берегах Верхней Волги, Волхова и Финского залива (Угличский, Княщинский и Петергофский клады) говорит о связях с Прикамьем, куда сасанидские монеты попадали еще в VI–VII вв. (Корзухина 1976; Рябинин 1985: 60–62; Янин 1956: 84–85). Характер распространившихся вдоль Балто-Камского торгового пути предметов и сюжетов позволяет ставить вопрос и о сакральном аспекте связей, соединявших в VIII–X вв. Балтику, Приладожье, Верхнее Поволжье и Приуралье. Не позднее конца X в. Русь начинает взимать дань с приуральской «перми».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу