Из английского справочника “THE NA VAL ANNUAL. Т.А. BRASSEY". 1899).

Съэкономленный вес обязательно шёл на усиление артиллерийского вооружения и броневой защиты. Поэтому “Сикисима” и получил на два 152-мм и четыре 76-мм орудия больше, чем “Маджестик”. Стальной корпус строился по ставшей уже традиционной бракетной системе с угловыми проходами по бортам, служившими угольными ямами. Корабль имел двойное дно клетчатой системы, которое в оконечностях соединялось с водонепроницаемыми платформами и, таким образом, на практике тянулось по всей длине броненосца.

Завал бортов в верхней части корпуса менее заметен, чем у “Фудзи”. Глубина корпуса – 13,3 м. Водоизмещение броненосца составило: нормальное – 14850 т, полное – 15453 т.

Бронирование на “Сикисима” оказалось значительно полнее, чем на броненосцах “Фудзи” и “Ясима”: наконец то снова броневой пояс простирался по всей длине корабля от штевня до штевня, как на “Фусо”. Это доказывало совпадение мнения английских корабелов и имевших боевой опыт японских заказчиков с твёрдым убеждением французских морских офицеров и судостроителей о необходимости непрерывного броневого пояса вдоль бортов. Поясная броня имела название гарвеированная никелевая и по своим качествам превосходила применявшуюся на броненосцах типа “Фудзи”.

Стальная бортовая броня состояла из двух поясов: нижнего, наиболее толстог о, высотой 2,44 м (по другим данным – 2,6 м), возвышавшегося над ватерлинией на 1,1 м и опускавшегося ниже ее на 1,34 м, и идущего от штевня до штевня, достигавшего в средней своей части, на протяжении машинных и кочегарных отделений, патронных погребов боезапаса артиллерии среднего калибра, длины 67,1 ми толщины 229 мм (что соответствовало 457 мм железной брони), уменьшаясь к низу до 127 мм, а к середине барбетов главного калибра до 178 мм и стыкуясь в обеих оконечностях с броневыми траверзами, шедшими от броневой до верхней палубы, далее к оконечностям его толщина достигала уже 102 мм; и верхнего, более тонкого пояса, высотой 2,3 м и проходившего только в средней части корпуса от нижнего пояса до батарейной палубы на протяжении 76,2 м, смыкавшегося в оконечностях с броневыми траверзами, и его толщина не дифференцировалась, а была одинакова на всём его протяжении – 152 мм (толще чем на “Фудзи”). Таким образом, в средней части броненосца образовывалась броневая цитадель длиною около 76 м. Эта цитадель имела большую длину ближе к диаметральной плоскости за счет сложной формы траверзов, включавших барбеты.

Нижний главный пояс в носовой части поднимался уступом до батарейной палубы для защиты носового торпедного аппарата и в этом районе имел толщину 102 мм, а далее к форштевню опускался еще ниже и имел толщину 51 мм. Траверзы же только сохранили прежнее название, а фактически в плане они имели сложную форму: нижний броневой пояс, утоньшившись до 178 мм заканчивался напротив осей барбетов и броневая защита шла от него к наружным поверхностям барбетов, сопрягаясь с ними. Выше оконечности верхнего пояса замыкались траверзами аналогично. Толщина брони траверзов дифференцировалась: от 356 мм в районах барбетов до 305 мм в стыках с поясом – на высоте пояса, утоньшаясь до 152 мм на уровне нижней палубы.

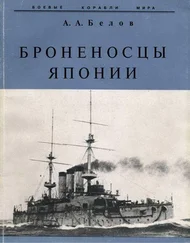

Броненосец “Сикисима” после вступления в строй.

Как и на “Фудзи”, 64-мм (по другим данным – 76-мм) карапасная броневая палуба шла от траверзов со снижением к оконечностям, утоньшаясь у них до 51 мм, где она опускалась уже значительно ниже ватерлинии. А вот с 64-мм броневой палубой, накрывавшей сверху главный пояс в районе цитадели, произошли серьезные изменения: она перестала быть плоской по всей ширине корпуса и на подходе к бортам получила скосы толщиной 102 мм, которые сопрягались с нижними кромками главного пояса. Кроме этого, по некоторым данным, броневая палуба в районе цитадели дополнительно покрывалась 25,4-мм стальными листами. В средней части корабля броневая палуба возвышалась над ватерлинией на 0,8 м. Появление скосов у броневой палубы позволило уменьшить толщину главного пояса без снижения защитных свойств, с учетом и более высоких характеристик брони. Теперь с бортов защита стала как бы двухслойной, причем пояс и скосы имели разные углы наклона. Поэтому снаряд, пронзивший пояс по нормали и потерявший пробивную силу, мог срикошетировать от скоса, а падавший под большим углом должен был срикошетировать сразу от пояса.

Читать дальше

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/405097/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998-thumb.webp)