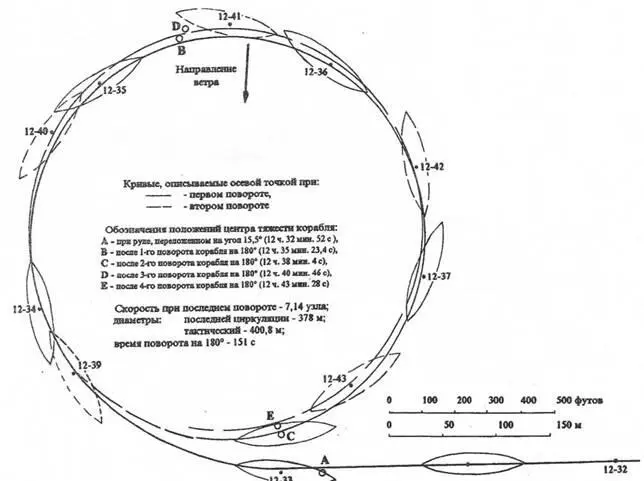

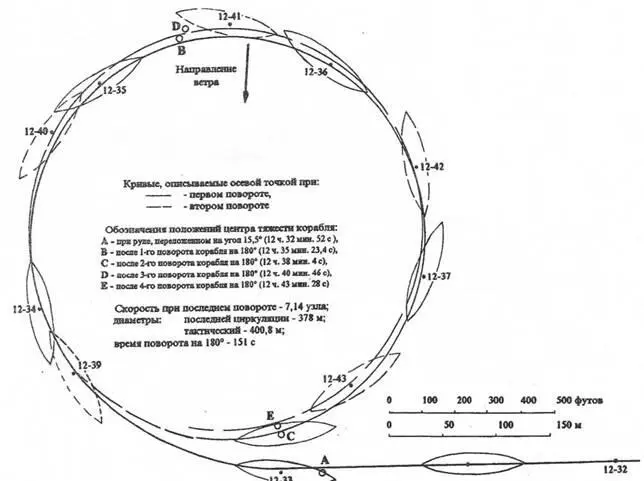

Автору доклада во время испытаний броненосца “Тандерер” не было известно, что подобный же способ применялся и при испытаниях поворотливости некоторых кораблей французского флота. Процесс исследования шел параллельно. Последовательно нанося получаемые таким образом данные о положении броненосца на чертеж и проставляя рядом время, испытатели получили в итоге масштабную схему в виде кривых, по которым легко могли определить положение корабля в любое мгновение его циркуляции. Кстати, дальнейшие весьма совершенные испытания поворотливости того же самого броненосца “Тандерер” потом производились еще раз его командиром капитаном 1 ранга Коломбом (позже адмиралом) и описаны им на заседании ученого совета этого же комитета в 1886 г.

Схема циркуляции броненосца “Сандерер” (угол переладки руля 31°, начальная скорость 10,5 узла)

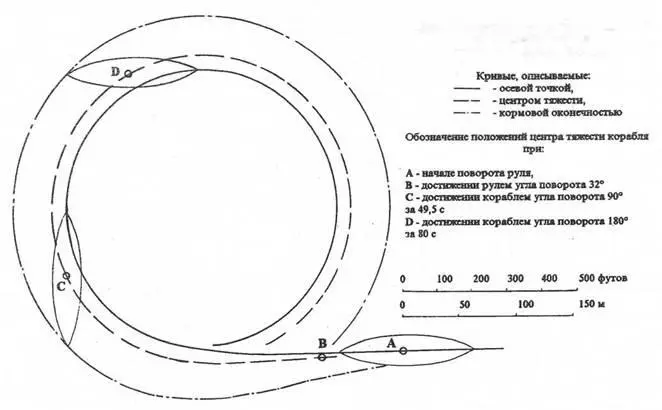

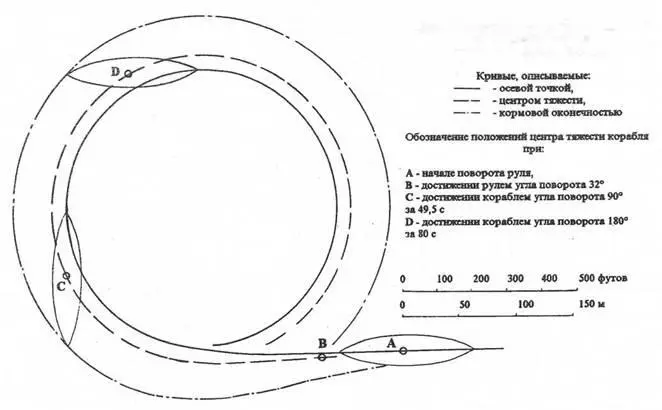

Схема циркуляции броненосца “Яшима” (угол перекладки руля 32", начальная скорость – 17.5 узла.)

Испытания поворотливости броненосца “Тандерер” выявили то, что корабль, поворачиваясь после перекладки руля под влиянием действующих на него сил, сам при этом приходит в такое положение, что его нос отклоняется в сторону центра кривой (близкой к окружности), по которой он движется, больше, чем корма, и в итоге движение корабля можно рассматривать как сумму движений: поступательного вперед вместе с вращательным, которое происходит вокруг некоторой осевой точки, оказывающейся значительно удаленной вперед относительно руля, на оси симметрии корабля (в плане), причем ось симметрии в этой точке является касательной к окружности, концентрической с той, по которой движется центр тяжести корабля. И второе, что выявили эти испытания: чем больше будет угол отклонения руля, т. е. чем больше будет вращательная пара, тем дальше вперед будет расположена эта осевая точка и тем меньше будет диаметр окружности, описываемой поворачивающимся кораблем. Правда, последнее мореходы наблюдали значительно раньше.

По результатам этих испытаний Ф. Уатте сделал очевидный вывод: вращательная способность или качество поворотливости судна, как он его назвал, может быть существенно увеличено срезом частично или полностью кормового дейдвуда, который вследствие своего большого удаления от указанной выше осевой точки, оказывает и очень большое сопротивление поворотливости. Сразу после оформления результатов испытаний и проведения доклада по ним Ф. Уатте предложил своему начальнику сэру Натаниелю Барнаби разработать метод, благодаря которому можно было бы срезать у кораблей кормовой дейдвуд под самый уровень осей гребных валов, делая при этом руль балансирным, с передней лопастью, заходящей в пределы срезанной части дейдвуда. Но переделывать уже построенные корабли, конечно, не стали, да и на новостроящихся лишаться дейдвуда не торопились: имелись некоторые опасения, что крен кораблей при поворотах увеличится, а это для высокобортных громоздких броненосцев могло оказаться опасным.

Позднее на заре рождения авиации сложилась аналогичная ситуация: запрещалось кренить самолет при поворотах из опасения сваливания в штопор и поворачивали по большому радиусу без крена, “блинчиком”. Скорость падала и вот тут то самолет нередко и валился в штопор.

В итоге предлагавшееся устройство кормовой части броненосцев осуществили несколько позднее и в немного измененной форме. Его примененили в первый раз в британском флоте при разработке документации на броненосец “Полифемус”. Возвращаясь к броненосцу “Ясима”, мы видим у него срезанным почти весь кормовой дейдвуд и установленным большой балансирный руль. Гребные валы при этом оказались оголенными. В результате значительно уменьшилось сопротивление поворотливости этого корабля. В прочих же отношениях “Ясима” оставался схожим со многими другими кораблями, построенными в последние годы Эльсвикской фирмой.

Общая форма броненосца отличалась V-образными носовыми поперечными сечениями, а кормовые же сечения оказались весьма острыми и имевшими сильно развитую Y-образную форму. Его боковые наружные кили оказались значительно отодвинутыми вдоль корпуса вперед, что также содействовало улучшению поворотливости. Частные наблюдения над поворотливостью броненосца “Ясима” делались неоднократно, но официальные испытания этого ходового параметра состоялись 14 июля 1897 г. Испытания эти проводились при различных положениях руля на борт, но всегда при начальной скорости броненосца, равной 17,5 узлов и обеспечиваемой работавшими вперед обеими машинами.

Читать дальше

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/405097/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998-thumb.webp)