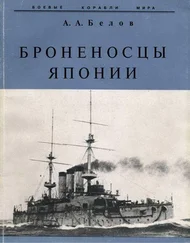

Ходовые испытания броненосца “Ясима” проводились четырьмя месяцами позднее однотипного “Фудзи” – в июле 1897 г. По расчетам, он должен был развивать скорость хода 16,5 уз при мощности механизмов в 10000 л. с. и 18 узлов при 13690 л. с. На испытаниях скорости броненосец с открытыми кочегарнями в продолжении шести часов развивал скорость хода 17,26 узлов, а средняя скорость, выведенная по результатам четырех пробегов на мерной миле, составила 17,73 узла. С форсированной тягой (при давлении воздуха 1,5 атм.) машины развили мощность 14057 л. с., а средняя скорость в продолжении четырехчасового пробега оказалась равной 19,227 узлов,средняя же скорость, выведенная из четырех пробегов на мерной миле, определилась в 19,47 узлов. Далее, при первом официальном зачетном испытании с форсированной тягой (давление воздуха 1,5 атм.), в продолжении 4-х часов на адмиралтейской мерной миле средняя скорость равнялась 18,727 узлов для всего испытания и 19,06 узлов для отдельных пробегов. Машины при этом развили 14075 инд. л.с. и, как сообщалось, “пар к ним доставлялся котлами в изобилии”.

Вторая продолжавшаяся в течение 6 часов проба производилась с естественной тягой и с открытыми кочегарными отделениями. Среднее число индикаторных сил, измеренное на этом испытании, равнялось 9750, а средняя скорость – 17,26 узла за всё время и 17,73 узла за четыре пробега на мерной миле. Английские журналы указывали, что последняя величина могла бы быть поддержана и в продолжении всех шести часов пробы, что было бы очень желательно, но ввиду происходившей в то время стачки сборщиков механизмов, у машин находились сравнительно неопытные работники, потому и время пробега оказалось сокращено.

В особенности же интересными оказались материалы об испытаниях поворотливости этого корабля, выявившие чрезвычайно по тем временам малый диаметр его циркуляции. Ф. Уатте, проектировавший “Ясиму”, справедливо считал маневренные качества весьма важным элементом военных судов всех классов и ему удалось в высокой степени одарить этими качествами свое новое творение, чему чрезвычайно благоприятствовали не только удачные обводы корпуса, но и срезанный напрочь на значительном расстоянии кормовой дейдвуд и установленный балансирный руль, имевший большую площадь.

В 1877 г. по предложению покойного к тому времени Вильяма Фруда Ф. Уаттсу поручили подготовить для кораблестроительного комитета доклад по результатам изучения маневренных качеств броненосца “Инфлексибл” и опытного исследования тех значений крена, который получали разные корабли при своих поворотах. Ему удалось воспользоваться представившимися тогда же возможностями и начертить траектории движения корабля под влиянием действия на него руля и нанести на эти траектории точные положения, которые занимал корабль в различные моменты поворотов по отношению к кривым.

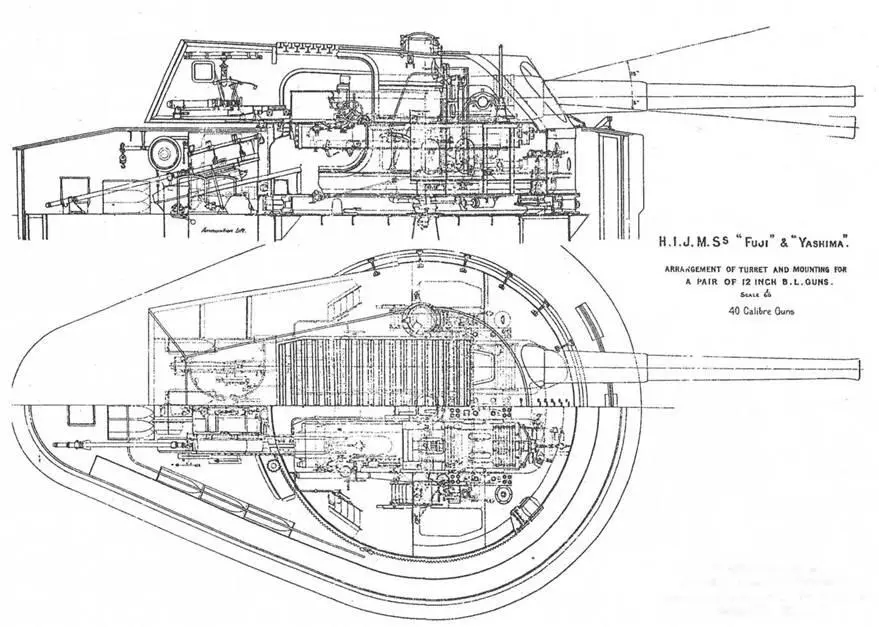

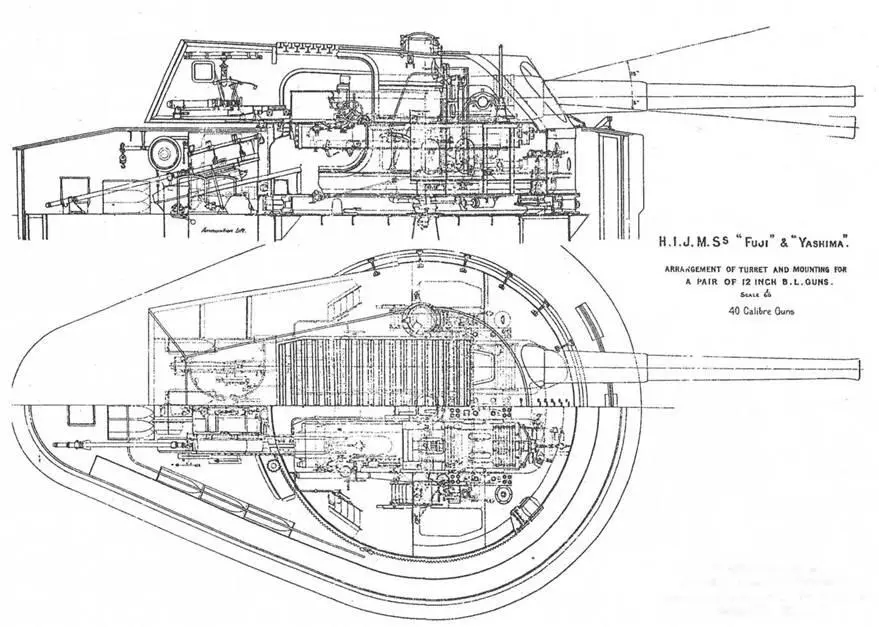

Продольный разрез, верхний вид и план барбетных установок, стоявших на броненосцах “Фудзи" и “Ясима”.

Испытания эти проводились в Портланде в том же 1877 г. на броненосце “Тандерер” с целью определения углов его крена при поворотах. На этих испытаниях Уатте и установил, что большое сопротивление при поворотах оказывается именно кормовым дейдвудом. Он воспользовался этими испытаниями, чтобы исследовать движение судна под действием руля, зарегистрировал параметры и доказал, что кормовой дейдвуд оказывает при повороте большее сопротивление, чем какая-либо другая часть корабля. Тогда же Уатте и предложил лишить дейдвуда все корабли, проекты которых разрабатывались в то время в адмиралтействе, но поддержки не встретил. Впоследствии ему все-таки разрешили реализовать эту идею в несколько измененном виде в проекте броненосца “Полифемус” (“Polyphemus”), а затем её применили к мальм судам английского флота.

Корабли же, строившиеся в Эльсвике, ранее других стали отличаться отсутствием кормового дейдвуда. На испытаниях броненосца “Тандерер’ его заставляли делать повороты при различных условиях: на разных скоростях хода и при различных углах положения руля на борт, с машинами, работавшими обе вперед, враздрай и обе назад. Положение броненосца определялось в нескольких интервалах времени относительно плавающего предмета, помещенного внутрь той кривой, по которой он двигался, с одновременной фиксацией направления форштевня и углов при основании треугольника, вершина которого совпадала с плавающим предметом, а основание которого измерялось прямой линией между двумя наблюдателями в определенных пунктах на палубе, одним в носу и другим в корме.

Читать дальше

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/405097/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998-thumb.webp)