Дальнейшие боевые действия состояли в сущности из взаимных вылазок небольших групп кораблей. Австро-венгерский флот не был способен ни на крупные акции, ни на прорыв блокады, а его противники удовлетворялись блокадой неприятеля в Адриатике и не использовали свое превосходство для попытки уничтожения австро-венгерского флота. Но австровенгерский флот все же имел достаточно сил, чтобы с ним было так просто разделаться, поэтому итальянцы опасались его и не желали боя, и им не надо было прорываться во враждебное Средиземное море. В общем, на Адриатике был примерный паритет сил.

Ситуация не изменилась и в 1917 г., когда предыдущего командующего гросс-адмирала Антона Хауса, умершего 8 февраля 1917 г., сменил на посту вице-адмирал М. Ньегован. В это время бушевала подводная война и продолжались действия небольших групп кораблей. И до конца войны операции с привлечением отдельных линейных кораблей были незначительными и носили частный характер, в значительной степени в помощь армии.

Так, из кораблей типа "Habsburg” был задействован лишь “Arpad”. После гибели “Wien” он был послан для усиления кораблей, находящихся в Триесте и участвовал в бомбардировке Кортелаццо 19 декабря 1917 г., но 20 декабря был отозван обратно в Пола (хотя по другим данным [20], он уже в октябре 1917 г. вместе с “Wien” и “Budapest” оказывал огневую поддержку армии у Капоретто).

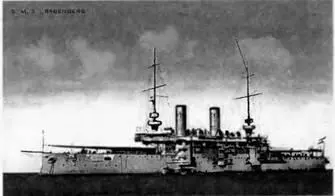

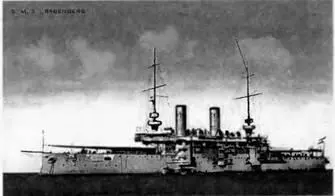

С целью высвобождения личного состава для службы на подлодках и в авиации все три “Габсбурга” в конце войны, в конце 1917 г.-начале 1918 г., были разукомплектованы и выведены из состава флота и использовались как плавказармы (по данным [7] – как портовые брандвахты). В других источниках [11] уточняется, что “Arpad” и “Habsburg” были превращены в учебные суда, соответственно в сентябре 1917 г. и феврале 1918 г., a “Babenberg” стал плавказармой в январе 1918 г. (по другим данным [8], для всех соответствующие “превращения” произошли в 1918 г.). Некоторое время “Arpad” довелось играть роль плавучей тюрьмы, после восстания на флоте в Каттаро.

На конец войны все три корабля находились в Пола и здесь в ноябре 1918 г. были интернированы, пока Мирная конференция решала их будущее. По Сен-Жерменскому мирному договору 1920 года они в январе 1920 г. были присуждены Великобритании как репарации и должны были быть разработаны между 1920 и 1923 гг. Вскоре их продали и разобрали в 1921 г. (по данным [8] – в 1920 г.) в Италии.

Броненосец "Babenberg" в различные периоды службы

Хотя тут в общем-то все ясно, тем не менее последняя пристань кораблей могла быть несколько иной. Разборка требовала времени, а поскольку итальянский подрядчик, на которого была возложена эта работа, был слишком медлительным, одно время Министерство по делам колоний (Colonial Office) предлагало отбуксировать все три корабля на Мальту и разобрать их там, чтобы дать работу местной судоразделочной индустрии. Все же, трудности буксировки трех частично разобранных кораблей на Мальту, не говоря уже о перспективе судебного иска от итальянских судоразборщиков, говорит о том, что это намерение не вышло за рамки предварительных переговоров.

2. Тип “Erzherzog Karl”. (3 ед.)

(“Erzherzog Karl”, “Erzherzog Ferdinand Max” и “erzherzog Friedrich”)

Корабли, которые обогнало время – это выражение как нельзя лучше подходит к броненосцам типа “Erzherzog Karl” – следующей после “Habsburg” серии австрийских линкоров. Они также стали вторым типом линейных кораблей, построенных адмиралом Шпауном. Как видно, глава Морского ведомства, взяв курс на строительство океанского линейного флота, до минимума сократил промежутки между сериями линкоров таким образом, что новая серия была заложена еще до вступление в строй предыдущей.

В этом отношении он, можно сказать, превзошел всех своих предшественников, успев за весьма короткий срок своего “правления” начать постройку в общей сложности 6 линкоров, полностью завершив при своей “власти” половину из них – такого австрийский броненосный флот не помнил, пожалуй, со времен своего основателя – Эрцгерцога Максимилиана. Налицо был явный прогресс даже по сравнению с “эрой Штернека” – впрочем, не следует забывать, что последний был все же сторонником идей “Молодой школы”, которая подвергла сомнению ценность линкоров в пользу легких сил – теории, которая к началу XX в. уже утратила свою популярность.

Читать дальше