где U G —U L — разность отнесенных к молю внутренних энергий газа и жидкости. Термодинамическое уравнение (45.15) и кинетическое уравнение (45.16) очень похожи, потому что давление равно nkT, но все-таки это разные уравнения. Однако их можно сделать одинаковыми, если заменить старое предположение L=const предположением о том, что L—U G=const. Если предположить, что L— U G — не зависящая от температуры постоянная, то соображения, из которых ранее следовало (45.15), приведут теперь к уравнению (45.16).

Это сравнение показывает преимущества и недостатки термодинамики по сравнению с кинетической теорией. Прежде всего полученное термодинамически уравнение (45.14) — это точное соотношение, а (45.16) — всего-навсего приближение. Ведь нам пришлось предположить, что U приблизительно постоянна и что наша модель верна. Во-вторых, нам, быть может, никогда не удастся понять до конца, как газ переходит в жидкость, и все-таки уравнение (45.14) правильно, а (45.16)— это только приближение. В-третьих, хотя мы говорили о превращении газа в жидкость, наши аргументы верны для любого перехода из одного состояния в другое. Например, переход твердое тело — жидкость описывается кривыми, очень похожими на кривые фиг. 45.3 и 45.4.

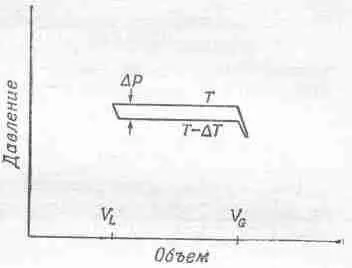

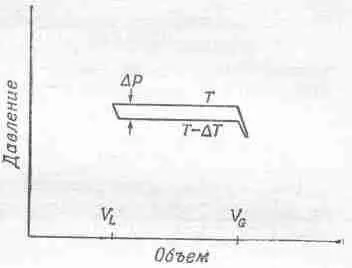

Фиг. 45.4. Диаграмма Р — V для цикла Карно с конденсирующимся в цилиндре паром.

Слева — все вещество переходит в жидкость. Чтобы полностью испарить ее при температуре Т, нужно добавить тепла L. При падении температуры от Т до Т—DT пар расширяется адиабатически.

Вводя скрытую теплоту плавления М/моль, мы получим формулу, аналогичную уравнению (45.14): (дP пл /дT) V =M/[T(V L -V S )]. Мы можем не знать ничего о кинетической теории процесса плавления, а все же получить правильное уравнение. Однако если мы узнаем кинетическую теорию, то сразу же получим большое преимущество. Уравнение (45.14) — это всего лишь дифференциальное уравнение, и мы еще совершенно не умеем находить постоянные интегрирования. В кинетической теории можно вычислить и эти постоянные, надо только придумать хорошую модель, описывающую все явление полностью. Итак, в каждой теории есть и хорошее, и плохое. Если познания наши слабы, а картина сложна, то термодинамические соотношения оказываются самым мощным средством. Когда же картина упрощается настолько, что можно ее проанализировать теоретически, то лучше сначала попробовать выжать из этого анализа как можно больше.

Еще один пример: излучение черного тела. Мы уже говорили об ящике, содержащем излучение и ничего больше, и уже толковали о равновесии между излучением и осциллятором.

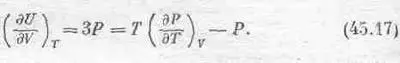

Мы выяснили также, что когда фотоны ударяются о стенки ящика, они создают давление Р. Мы вывели формулу PV=U/3, где U — полная энергия фотонов, а V — объем ящика. Если подставить U=3РV в основное уравнение (45.7),то обнаружится, что

Поскольку объем ящика не изменяется, можно заменить (дP/дT) V на dP/dT и получить обыкновенное дифференциальное уравнение. Оно легко интегрируется и дает lnP = 4lnT +const, или Р= const·T 4. Давление излучения изменяется как четвертая степень температуры, поэтому заключенная в излучении энергия U/V=P/3 тоже меняется как T 4. Обычно пишут так: U/V=(4s/с)T 4, где с — скорость света, а s— другая постоянная. Термодинамика сама по себе ничего не скажет нам об этой постоянной. Это хороший пример и ее могущества, и ее бессилия. Знать, что U/V изменяется как T 4, — это уже большое дело, но узнать, чему именно равно U/V при той или иной температуре, можно, только разобравшись в деталях полной теории. У нас есть теория излучения черного тела и сейчас мы вычислим а.

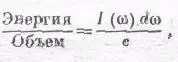

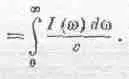

Пусть I (w)dw — распределение интенсивности, иначе говоря, поток энергии через 1 м 2 за 1 сек в интервале частот между w и w+dw:

Распределение плотности энергии =

поэтому

U/V=Полная плотность энергии,

(Плотность энергии между w и w+dw),

(Плотность энергии между w и w+dw),

Мы уже успели узнать, что

Читать дальше

(Плотность энергии между w и w+dw),

(Плотность энергии между w и w+dw),

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)