Теперь вернемся к шумам Джонсона в сопротивлении. Мы уже отмечали, что теория мощности шума, по существу, — та же самая, классическая теория излучения черного тела. На самом деле, как мы уже говорили, сопротивление в цепи — это не настоящее сопротивление, а похоже скорее на антенну (антенна ведь тоже похожа на сопротивление, она излучает энергию). Это радиационное сопротивление, и легко подсчитать излучаемую им мощность. Эта мощность равна той мощности, которую антенна получает от окружающего ее света, и мы должны прийти к тому же самому распределению с точностью до одного, двух множителей. Мы можем предположить, что сопротивление — это генератор с неизвестным спектром мощности Р(ω). Найти распределение поможет то обстоятельство, что этот генератор, включенный в резонансную цепь произвольной частоты (как на фиг. 41.2, б), порождает на индуктивности падение напряжения, определяемое равенством (41.2). Это приведет нас к тому же интегралу, что и (41.10), а продолжая работать тем же методом, мы получим уравнение (41.3). Для низких температур kT в (41.3), конечно, надо заменить выражением (41.15). Две теории (излучения черного тела и шумов Джонсона) физически тесно связаны, так как мы можем связать резонансную цепь с антенной , тогда сопротивление R будет радиационным сопротивлением в чистом виде. Поскольку (41.2) не зависит от физических свойств сопротивления, генератор G для настоящего сопротивления и для радиационного сопротивления будет одинаковым. А что же будет источником генерируемой мощности Р(ω), если сопротивление R — теперь просто-напросто идеальная антенна, находящаяся в равновесии с ее окружением при температуре Т ? Это излучение в пространстве при температуре Т , которое обрушивается на антенну в качестве «принятого сигнала» и служит эффективным генератором. Следовательно, двигаясь от (41.13) к (41.3), можно найти прямое соответствие между P(ω) и I(ω).

Объяснение явлений, о которых мы сейчас говорим (так называемый шум Джонсона, распределение Планка и теория броуновского движения, о которой мы собираемся говорить),— это достижения первого десятилетия нашего века. Узнав об этом и заглянув в историю, вернемся к броуновскому движению.

Попробуем понять, насколько меняется положение танцующей частицы за время, во много раз большее, чем промежуток между двумя ударами. Посмотрим на маленькую частицу, которая вовлеклась в броуновское движение и пляшет под непрерывно и беспорядочно сыплющимися на нее ударами молекул воды. Вопрос : Далеко ли отойдет частица от первоначального положения, когда истечет заданное время? Эту задачу решили Эйнштейн и Смолуховский. Представим себе, что мы разделили выделенное нам время на малые промежутки, скажем, по одной сотой доле секунды, так что после первой сотой доли секунды частица оказалась в одном месте, в течение второй сотой секунды она продвинулась еще, в конце следующей сотой секунды — еще и т. д. При той скорости бомбардировки, которой подвергается частица, одна сотая секунды — огромное время.

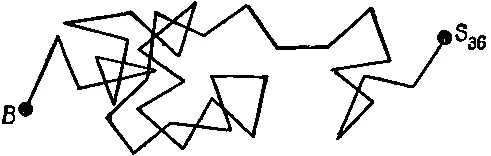

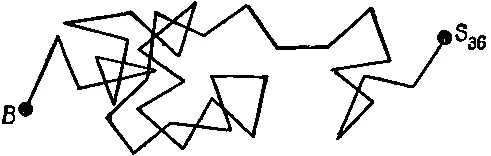

Читатель легко может проверить, что число столкновений, которые испытывает одна плавающая в воде молекула, порядка 10 14в секунду, так что на одну сотую долю секунды приходится примерно 10 12столкновений, а это очень много! Естественно, что по прошествии одной сотой доли секунды частица не «помнит», что с ней было до этого. Иначе говоря, все столкновения случайны , так что каждый последующий «шаг» частицы совершенно не зависит от предыдущего. Это напоминает знаменитую задачу о пьяном моряке, который выходит из бара и делает несколько шагов, но плохо держится на ногах, и каждый шаг делает куда-то в сторону, случайно (фиг. 41.6).

Фиг. 41.6. Зигзагообразный путь из 36 случайных шагов длиной L. Как далеко расположена точка S 36 от В? В среднем на 6L.

Так где же окажется наш матрос спустя некоторое время? Конечно, мы этого не знаем! И предсказать это невозможно. Все, что можно сказать, — это то, что он где-то наверняка находится, но это совершенно неопределенно. Ну хорошо, а далеко ли он все-таки уйдет? Каково будет то среднее расстояние от бара, на котором окажется матрос ? На этот вопрос мы уже ответили, потому что мы однажды уже обсуждали суперпозицию света от огромного числа различных источников с различными фазами, а это значит, что мы складывали огромное число стрелок, направленных по произвольным направлениям (см. гл. 32) Тогда мы обнаружили, что средний квадрат расстояния от одного конца цепи беспорядочных шагов до другого (т. е. интенсивность света) равен сумме интенсивностей отдельных источников. Совершенно аналогично, используя ту же математику, можно немедленно показать, что если R N— векторное расстояние от начала через N шагов, то средний квадрат расстояния от начала пропорционален числу шагов N .

Читать дальше