ТПКО, как и другим антропогенным территориальным комплексам, свойственны состав и его свойства, общность целей и единство территории и другие связи и отношения, структура (компонентная и пространственная), интегральные свойства, изменение во времени, картируемость и регулируемость (что особенно важно отметить в условиях, когда сфера ограничений по сути дела «пущена на самотёк»).

Вторая научная задача заключается в изучении потенциальных пользователей системы: государственных органов и организаций, которым необходима информация об ограничениях, решаемых ими задач, требований к информации. Предварительно известно, что данная информация необходима для разработки документов территориального, экологического и экономического планирования, схем и проектов использования и охраны земель, градостроительной документации, схем и проектов размещения и строительства дорог, инженерных сетей и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, она необходима для выполнения кадастровой оценки земель и других ресурсов и видов недвижимости, её динамики во времени за счёт налагаемых обременений (ограничений), исследования оборотоспособности земельных участков на определённых территориях, контроля за использованием земель, соблюдением ограничений, а также для исследования самого феномена сферы ограничений, которая никогда ещё в таком аспекте и с таким охватом не изучалась.

Потенциальными пользователями системы, имеющими свой определённый круг задач, являются: административные, земельные и природоохранные органы, ведущие системы государственных кадастров и мониторинга; проектные организации; заинтересованные юридические и физические лица. Каждый из них предъявляет свой перечень требований к специальному и тематическому составу информации, её содержанию, точности и детальности, виду представления. Основными на сегодняшний день пользователями и, в то же время, источниками информации об ограничениях (обременениях) земель являются те же ведомства, что и в случае информации по мониторингу земель (раздел 4.2).

Анализ информационных источниковнеобходим для составления полного систематизированного списка исходных документов и материалов с подробным описанием характеристик каждого, включая производителя, прямое назначение, содержание, время и периодичность создания, форму представления и некоторые другие.

Решение задачи подготовки классификаторов предметной области БДОТосновывается на анализе и систематизации нормативноправовой базы и технической документации установления зон, анализе размещения ограничений по территории и районировании ТПКО.

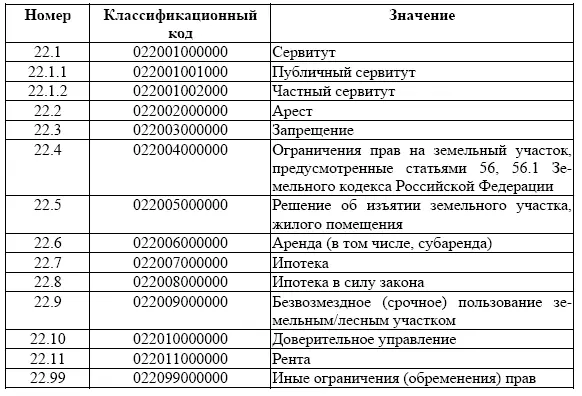

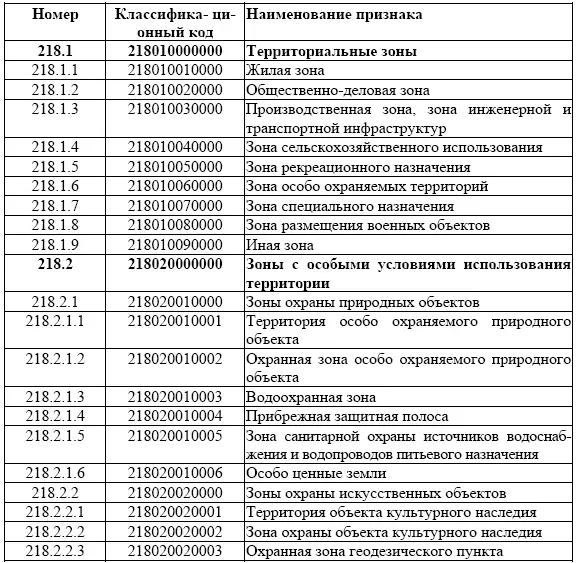

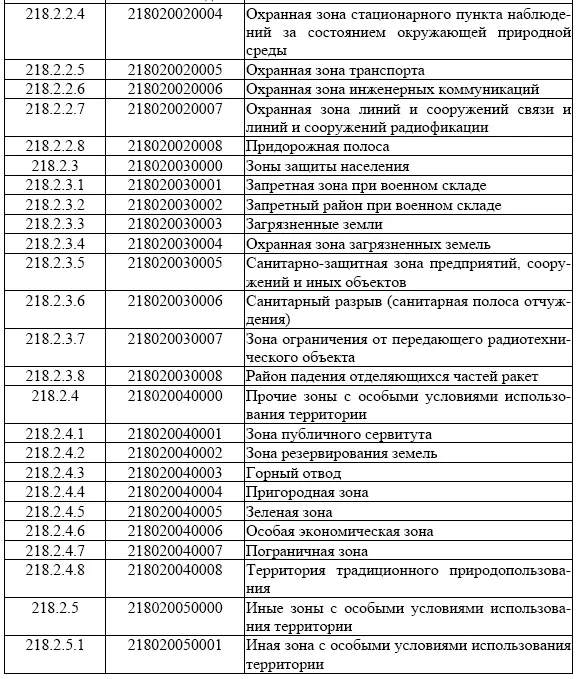

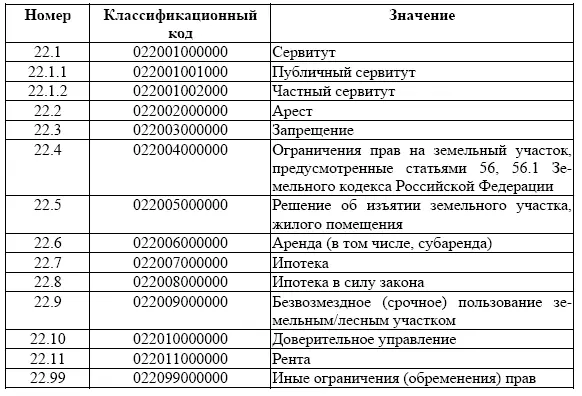

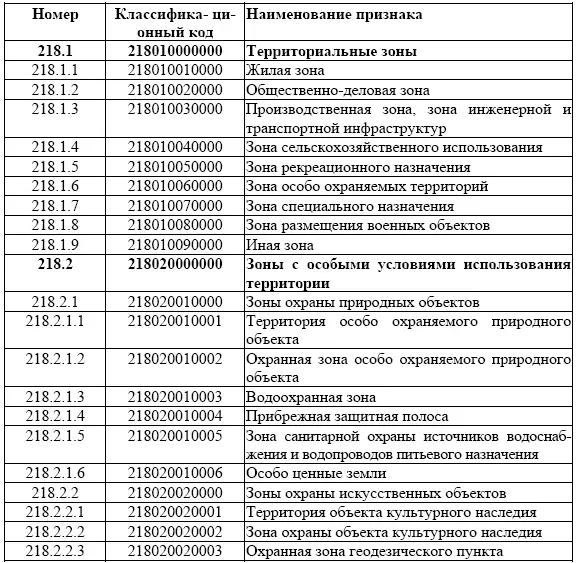

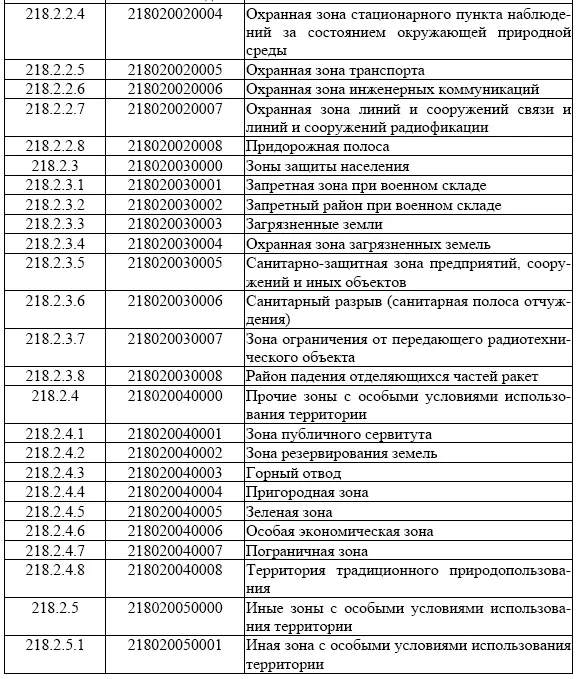

В настоящее время Росреестром утверждены два классификатора, отражающие ограничения (обременения) прав на земли и недвижимость в целом (Сборник…, 2011), приведённые в таблицах 13 и 14.

Таблица 13

Ограничения (обременения) прав (классификатор с кодом 22)

Анализ этих классификаторов и иных материалов показывает, что обобщающий классификатор предметной области БДОТдолжен состоять из трёх основных взаимосвязанных частей: классификатора режимообразующих объектов и свойств земель; классификатора объектов – специальных правовых зон и режимов земель; классификатора характеристик ограничений.

Первая его часть должна разрабатываться на основе классификаций, используемых в легендах крупномасштабных (1:500 – 1:100 000) топографических планово-картографических материалов и технических регламентов установления зон. Вторая часть – это иерархическая классификация объектов, учитывающая характер и глубину отношений внутри каждого «старшего» таксона. Согласно существующим публикациям по данной теме, все ограничения делятся на виды, образующие три большие типа (группы или блока) – сервитуты, обременения и ограничения. Виды делятся на подвиды, некоторые из которых подразделяются на более мелкие таксоны.

Таблица 14

Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий (классификатор с кодом 218)

Глубина классификации свойств зон должна составлять как минимум две ступени: класс и характеристика. Каждому классу соответствует один из типов характеристик: простая числовая, простая текстовая, простая альтернативная, сложная. При этом к простым относятся такие из них, которые имеют одно определённое значение, а к сложным – такие, которые состоят из нескольких простых логически взаимосвязанных характеристик.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу