Более детальные карты на основе планшетов (общим количеством 1308) или кадастровых районов (общим количеством 1597) при увеличении общего числа расчётных операций при их подготовке на порядок не дают возможностей для сколь-либо существенного увеличения качества интерпретации результатов.

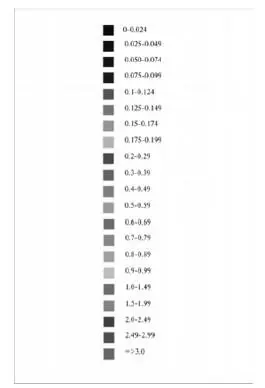

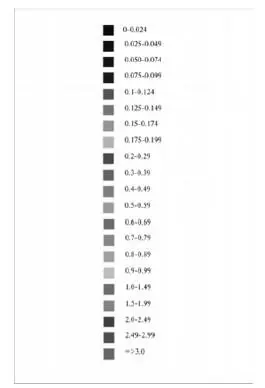

Второй методологический вопрос – выбор шкалы для отображения скорости изменения свойств земель – связан с различным диапазоном изменения одного и того же картографируемого показателя (%/год) для разных диагностируемых макропроцессов, показываемых на отдельных картах.

Рис. 15. Карта скорости застройки земель г. Москвы (условные обозначения – на рис. 17)

Первый из двух возможных вариантов решения заключался в подготовке самостоятельных шкал для каждой отдельно взятой карты, однако такой подход делает невозможным полноценную сопряжённую визуальную интерпретацию диагностируемых макропроцессов изменения состояния и использования земель по картографическим материалам. Исходя из этого, был реализован второй вариант – подготовка общей шкалы для всей серии из четырёх карт, которая бы полностью включала все градации изменения свойств земель (рис. 17).

Рис. 16. Карта скорости высвобождения земель г. Москвы (условные обозначения – на рис. 17)

При реализации этого варианта возникла проблема, связанная с характером распределения картографируемого показателя по территории города, не подчиняющегося закону нормального распределения случайных величин. Частотные характеристики распределения скорости застройки и высвобождения земель представлены на рис. 18 и 19.

Рис. 17. Условные обозначения к картам скорости застройки и высвобождения земель г. Москвы (диапазон изменения скорости – в %/год)

Рис. 18. Распределение частоты встречаемости величин скорости застройки земель по районам г. Москвы

Рис. 19. Распределение частоты встречаемости величин скорости высвобождения земель по районам г. Москвы

Из них следует, что частота встречаемости признака в равношаговых интервалах изменения его количественной величины неравномерна: она наиболее высока при минимальных значениях признака и резко снижается с ростом его величины.

В силу этого была выбрана неравномерная («квазилогарифмическая») шкала с плавающими интервалами изменения показателя: в диапазоне от 0 до 0.2 %/год – 1/40 (низкая скорость изменений состояния и использования земель); от 0.2 до 1.0 %/год – 1/10 (средняя скорость изменений); от 1.0 до 3.0 %/год – 1/2 (высокая скорость изменений); ситуация свыше 3.0 %/год не дифференцируется (очень высокая скорость изменений). Таким образом достигается учёт тонких изменений показателя и достаточно равномерное покрытие создаваемой карты отдельными тонами используемой цветовой гаммы, холодные тона которой соответствуют минимальным значениям картографируемого показателя, а теплота тона увеличивается с ростом величины показателя.

По итогам визуального анализа карт скорости застройки и высвобождения земель г. Москвы установлено, что наиболее высокой застройкой отличаются активно осваиваемые территории вне пределов МКАД – за редкими исключениями (Новокосино, Митино, Рублёво, Мякинино) скорость изменений превышает 1 %/год. Территория в пределах МКАД делится на две приблизительно равные части дугообразной линией, проходящей с северо-запада на юго-восток: более привлекательный для инвесторов юго-западный сектор г. Москвы, включая большинство районов центра, имеет повышенную относительно северо-восточного сектора скорость застройки. Обычно низкими значениями скорости застройки отмечены районы, включающие крупные массивы лесных, лесопарковых и озеленённых территорий, в том числе особо охраняемые природные территории. Исключениями являются относительно интенсивно застраиваемые районы Ясенево, Сокольники и Богородское, где наличествуют природноисторический парк «Битцевский лес», парк культуры и отдыха «Сокольники» и часть территории национального парка «Лосиный остров» соответственно.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу