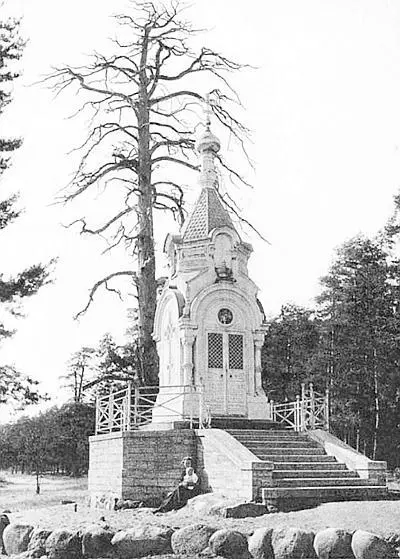

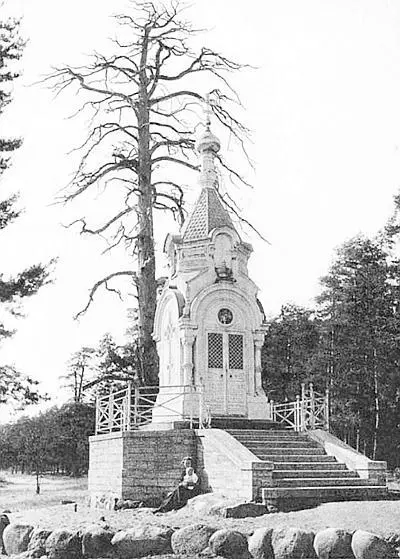

Лахта. Часовня и петровская сосна на берегу. 1900-е годы

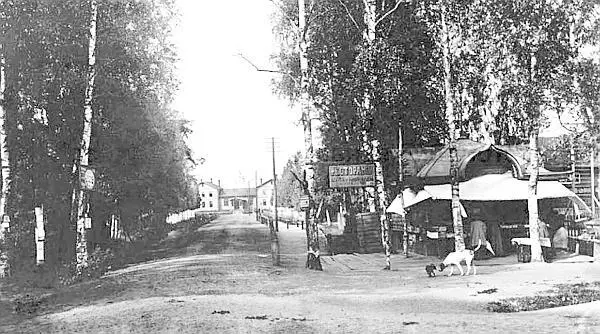

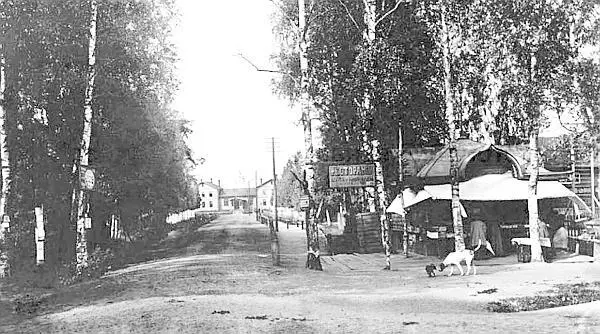

Лахта. Станция Приморской железной дороги. 1900-е годы

Так или не так, но лахтинские жители точно указывали место, где сел на мель бот с солдатами, а старую сосну на берегу называли «петровской». На историческом дереве укрепили киот с иконами и лампадой, а позднее на берегу поставили чугунную на гранитном фундаменте часовню в память о событии 1724 года. Авторы проекта часовни – Василий Иванович и Василий Васильевич Шаубы, долгое время жившие в Лахте.

Увы, до нашего времени часовня не сохранилась, ее разрушили в 1920-е годы. Уже в 1919 году Александр Блок, любивший эти места, увидел заколоченную часовню и записал в дневнике: «Из двух иконок, прибитых к сухой сосне, одна выкрадена, а у другой – остался только оклад. Лица святых не то смыты дождем, не то выцарапаны». [90]

В 2000 году на месте погибшей сосны посадили молодую сосенку и поставили памятный знак, напоминающий о подвиге Петра. Восстановить бы часовню…

Лахта. Вокзальная улица. 1900-е годы

Если вы решили прогуляться по берегу от Лахты до Ольгина, то еще издали заметите у воды громадную гранитную скалу. Это остатки знаменитого Гром-камня, найденного в здешних местах, и ставшего пьедесталом для «Медного всадника». (Когда-то были две скалы, но одна уже давно превратилась в груду камней.) Здесь, возле пристани, от Гром-камня откололи «лишние» куски, погрузили на специально спроектированный понтон и отправили в Петербург. А котлован, из которого вынули Гром-камень, заполнился водой и образовался пруд, который, конечно же, назвали Петровским. Южный конец пруда вытянут в широкую прямую канаву – это след, оставленный Гром-камнем. Найти пруд нелегко, да и подходы к нему не самые удобные. Но вот не так давно в Интернете [91]появилась игра, суть которой состоит в том, чтобы добраться до какого-то конкретного места, достать приз из тайника, и, оставив там что-нибудь для следующего игрока, описать свои впечатления на сайте. В качестве одного из таких мест был выбран Петровский пруд.

Но вернемся в далекое прошлое. Скажем прямо – криминальное. В 1736 году в густых лахтинских лесах завелись разбойники. Одетые в матросскую одежду люди на небольших, но хорошо оснащенных лодках грабили купеческие суда, перевозившие припасы из Питера в Кронштадт. Они же уводили скот и нападали на местных лавочников, причем, иногда доходило до того, что несчастных жертв ограбления вместе с женами и детьми сжигали в их же домах. Узнав об этом, правительство направило из Петербурга несколько эскадронов драгун, а вдоль побережья начали крейсировать военные катера. Разбойников в количестве свыше 50 человек удалось обнаружить, переловить и достойно наказать. Их притоны разорили, а награбленное имущество частично вернули владельцам, частично передали в казну.

Сначала Лахту приписали к дворцовой конторе, затем Екатерина Вторая пожаловала эти земли своему фавориту Григорию Орлову. После Лахта перешла к Якову Брюсу, от него – к другим владельцам, а с 1844 го да до революции принадлежала графам Стенбок-Ферморам.

Представители шведско-английского дворянского рода Стенбок-Ферморов часто играли видную роль в российской истории. Среди них были полководцы, дипломаты, предприниматели, повесы и «роковые женщины». Якову Эссен-Стенбок-Фермору мы обязаны строительством петербургского «Пассажа». А одна дама из этого рода «прославилась» скоропалительным браком с «русским Кином», великим трагиком Мамонтом Дальским. Последний владелец Лахты, Александр Владимирович, тоже не был чужд романтики. Взять хотя бы историю его женитьбы.

Лахта. Спасательная станция и вид от нее на залив. 1900-е годы

Во время Русско-японской войны, находясь в Ляояне, будущий «красный командир», а тогда – офицер Генерального штаба – А. А. Игнатьев встретил своего давнего знакомца корнета, лихого спортсмена, Сашу Стенбока. «Саша держит себя как-то загадочно, чего-то не договаривает и производит впечатление человека чем-то подавленного <���…> уже на второй день он просит отпустить его в полк». [92]Через несколько дней Игнатьев разговорился с протоиереем Голубевым, и тот сообщил ему, что на молодого полкового священника отца Шавельского поступил донос: якобы он за взятку обвенчал Стенбок-Фермора с дамой полусвета Ольгой Ножиковой (Игнатьев называет ее Носиковой). Мать Саши Стенбока, урожденная Апраксина, опасаясь «вредного влияния женщины» на молодого человека, выхлопотала у императора учреждение опеки над сыном. Молодой Стенбок был отправлен подальше от Петербурга, в действующую армию. Но влюбленных это не остановило: Ольга Ножикова перекрасилась в брюнетку и с чужим паспортом через Румынию и Китай добралась-таки до Маньчжурии, где и обвенчалась со своим милым.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу