Comme l’était Marguerite Duras que j’aimais tant, cette femme qui a réussi à faire parler les silences. Beaucoup de ceux qu’on nous présente comme des écrivains extraordinaires n’ont pas de chair. Marguerite, elle, avait une chair, une chair inouïe, inquiète. C’était une terrienne, beaucoup plus terre à terre et manipulatrice que ceux qui l’encensaient. Elle aussi était monstrueuse, comme Picasso pouvait être monstrueux. Ou Simenon. Comme tous les grands, les vrais poètes sont monstrueux.

La poésie, c’est une façon de vivre.

Un poète, c’est quelqu’un qui ose aller au bout de ce qu’il est, même si c’est difficile. Qui n’a pas d’inhibitions, qui se fout du troupeau, qui se fout d’être bienveillant ou pas. Au risque de blesser ceux qu’il aime, de choquer tout le monde, un poète reste intact. C’est pour ça qu’il est toujours monstrueux.

Marguerite était un poète.

Céline aussi était un monstre. Il est le seul à donner une telle vie à la ponctuation. J’ai toujours été très attentif à la ponctuation. Dans la vie, on met rarement des points. Il n’y a que les cons qui en mettent des points. Ceux qui ont des avis définitifs, tranchés. Les mecs qui se sentent investis d’une mission.

Que ce soit dans la littérature, l’art, le cinéma, j’ai l’impression que l’artiste ou le poète sont en train de perdre du terrain. On y trouve de plus en plus de calcul, de moins en moins de vérité.

C’est vrai qu’avec des gens comme Truffaut, Pialat, Bertolucci, Monicelli, j’ai connu une autre époque. Je ne m’en rendais pas compte quand je la vivais, je ne l’aimais pas particulièrement, mais maintenant je réalise combien elle pouvait être intéressante. Par bien des côtés, le cinéma était encore un art mineur, avec toute l’insouciance que cela suppose. Il n’y avait pas ce pouvoir omniprésent de l’argent et de la rentabilité, on essayait simplement d’être le plus honnête possible.

Je sais qu’il ne faudrait pas parler comme ça du cinéma. Après tout, le cinéma, c’est le cinéma, il n’y a que l’émotion et les gens qui comptent pour moi. Et je ne vais pas dire que je n’aime pas les gens du cinéma. C’est comme si je disais que je n’aime pas quelqu’un parce qu’il est musulman ou juif. Les gens ne sont pas que musulmans ou que juifs, ils sont aussi autre chose. À moins d’être cinglés, ils ne te parlent pas que de leur religion, ils ne t’imposent pas un discours ou une façon de penser. Mais malheureusement, le cinéma, et tout ce qui va avec, le marché, les médias, l’industrie, tous ces bons esprits t’obligent souvent à voir les choses à leur manière, ou bien à te barrer. La discussion devient difficile avec eux, il n’y a même plus de conversation.

En regardant cette cérémonie des César, en reniflant les relents de «bienveillance» et d’hypocrisie qui s’en échappaient, je me disais qu’un artiste doit être vraiment costaud aujourd’hui pour survivre à tout ça.

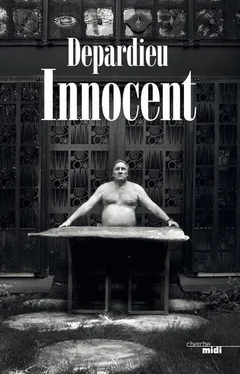

Ou vraiment innocent.

Il y a encore des gens honnêtes, purs, des gens de talent, mais aujourd’hui ils doivent lutter pour ne pas être étouffés. On leur fait peur tout de suite.

À la fin des années quatre-vingt, je suis allé à Calcutta avec Toscan pour rencontrer Satyajit Ray. La ville déjà, c’était quelque chose, avec toutes ces eaux, toutes ces pourritures, la vérité de la vie et de la mort mélangées. Là-bas, les morts sourient. On est montés au dernier étage d’un immeuble à moitié démoli, on est arrivés dans une pièce avec des livres partout, et Satyajit nous a accueillis. Quand on rencontre des gens comme ça, c’est le cinéma qu’on rencontre. C’était un homme extrêmement distingué, élégant et fin, d’une vivacité incroyable. Il avait été l’assistant de Renoir. C’est lui qui a eu l’idée d’ ET . Il a adapté un récit qu’il a écrit dans les années soixante, L’Ami de Bankubabu , l’histoire d’un extra-terrestre qui sympathise avec un enfant, alors qu’à l’époque, tous les extra-terrestres étaient représentés comme menaçants. Le scénario s’est finalement perdu dans les tiroirs de la Columbia et quelques années plus tard, ET est sorti avec le succès que l’on sait. On ne l’a jamais prévenu de la mise en chantier du projet, il n’a touché aucun droit. C’est Satyajit qui m’a raconté ça, en me montrant son livre, que j’ai lu ensuite et dans lequel on trouve effectivement la plupart des éléments qui, plus tard, ont fait le succès d’ ET . Déjà à cette époque, plus personne ne voulait le financer. Pas assez vendeur. Avec Toscan on a donc produit tous les deux ses derniers films. On pouvait encore trouver des combines à l’époque, des gens qui nous suivaient, aujourd’hui je pense que ce serait impossible. Je suis souvent allé le voir ensuite, j’étais sur le tournage des Branches de l’arbre , sa formidable adaptation du Roi Lear . Nous sommes devenus très liés. La première fois où il m’a parlé de ce qui allait être son dernier film, Le Visiteur , il m’a simplement dit: «C’est l’histoire d’un homme qui quitte l’Inde, qui revient des années après dans sa famille et leur dit: “Dieu n’existe pas.”» C’était magnifique. Surtout dans ce pays où les divinités sont omniprésentes. En 1992, j’ai convaincu Michael Barker, le patron de Sony Pictures Classics, de diffuser les films de Satyajit aux États-Unis. Il a organisé une rétrospective qui a connu un énorme succès. Suite à quoi, Satyajit a reçu un Oscar pour l’ensemble de son œuvre.

Fellini avait le même problème, il n’arrivait plus à la fin à monter ses films. Je déjeunais souvent avec lui et Marcello Mastroianni. Il avait les pires soucis avec ses financiers, qui s’étripaient sur la répartition des droits, ce qui l’empêchait d’avancer. Il me disait: «Je vais mourir, je suis prêt à faire mon film et je ne peux pas le faire.» Et pourtant Fellini emmenait mieux que personne le cinéma dans ce que doit être le cinéma. Au-delà d’une réflexion culturelle, politique ou sociale, il t’incitait à ne pas oublier ton enfance, ton innocence. C’était un homme de soixante-dix ans qui te faisait revivre certaines émotions que tu ressentais quand tu avais six ans. C’était sa seule préoccupation, ce retour aux rêves de l’enfance, à leur beauté, à leur cruauté aussi. Il ne voulait pas remettre la terre d’aplomb, non, il ne voulait pas être bienveillant, il ne se sentait pas d’autre mission que de te ramener aux rapports que toi, enfant, tu avais avec le cosmos. C’est aussi ça, le cinéma.

Les hommes de pouvoir n’ont peur de rien.

Ou plutôt si.

La seule chose qui leur fait peur, c’est l’honnêteté.

C’est ce qui leur donne ce côté monstrueux.

Parce qu’ils sont obligés d’être monstrueux.

Si on ne l’est pas, le pouvoir, c’est quelque chose d’impossible à supporter.

Il n’y a jamais beaucoup d’harmonie chez ceux qui aiment le pouvoir.

Il suffit de relire Shakespeare. Ou Peter Handke.

La folie du pouvoir, elle existe depuis toujours.

Déjà Gilles de Rais. Chevalier et seigneur de Champtocé-sur-Loire, maréchal de France à vingt-quatre ans, héros national, amoureux fou de Jeanne d’Arc et meurtrier de cent quarante enfants innocents.

Cramé par le pouvoir.

Il y a un texte magnifique d’Hugo Claus, Gilles et la nuit , qui raconte cet enfer.

Même le mec le plus normal et le plus honnête du monde, le pouvoir le conduit directement à la folie.

Je n’ai jamais rencontré un homme de pouvoir honnête, jamais.

Quand je dis homme de pouvoir, je parle de ceux qui prétendent des choses, qui prétendent prendre notre vie en main, faire notre bien, nous diriger. Tous ceux qui essaient de nous faire croire que les poules pissent.

Читать дальше