Французское искусство в те времена уже было превращено в коммерческое предприятие. Не важно было, что изображено на картине и как она написана, а важна лишь оценка ее на картинной бирже, в отеле Друо, где царил всесильный синдикат продавцов картин (маршанов). Русские эмигранты-художники, и даже известные уже до революции, как Александр Бенуа, Билибин, Добужинский, Коровин, Лукомский, Милиоти, Сомов, Чехонин, не добились расценки на бирже (не котировались), и поэтому их произведения организованно не продавались. Из всей русской эмигрантской художественной среды стали прочно на ноги (на французские ноги) и имели определенную котировку на аукционах в отеле Друо лишь Марк Шагал, X. Сутин и, пожалуй, К. Терешкович и А. Грищенко. Первые два котировались очень высоко, а последние — совершенно ничтожно. Для входа в "сезам" все они стали французскими подданными ("натурализовались") и порвали совершенно с эмигрантской общественностью. Небезызвестная старой Москве футуристическая чета Ларионов — Гончарова тоже стала французской, но, как и их друг Пабло Пикассо, они более тяготели к СССР, чем к эмигрантам, признав, однако, Париж навсегда своей резиденцией. Они жили бедно и экономно, как настоящие французы. Старый же ученик Репина В. Шмаров к восьмидесяти пяти годам пришел к убеждению, что иностранцам, даже натурализованным, в Париже жить трудно. И, отвергнув положение русского француза и апатрида-эмигранта, взял советский паспорт.

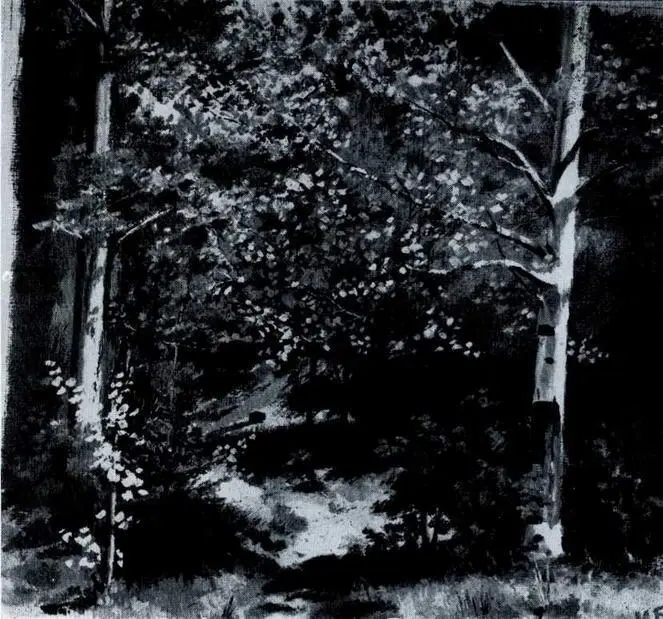

Тропинка в лесу. Середина 1890-х гг.

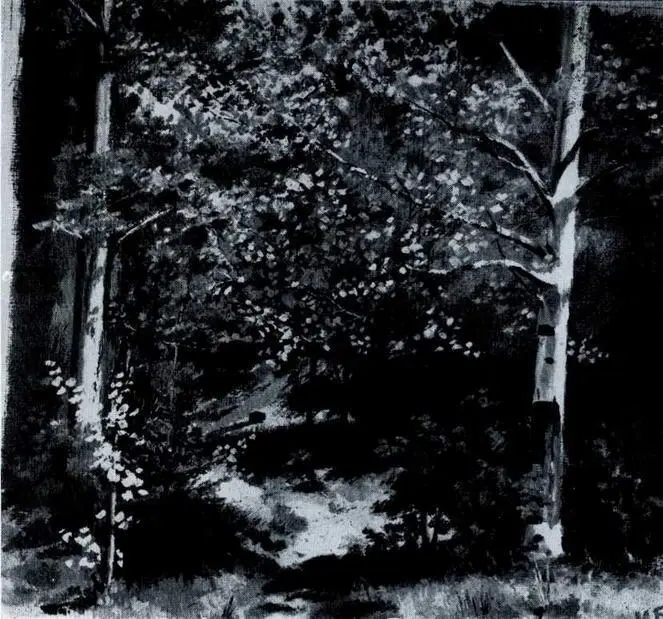

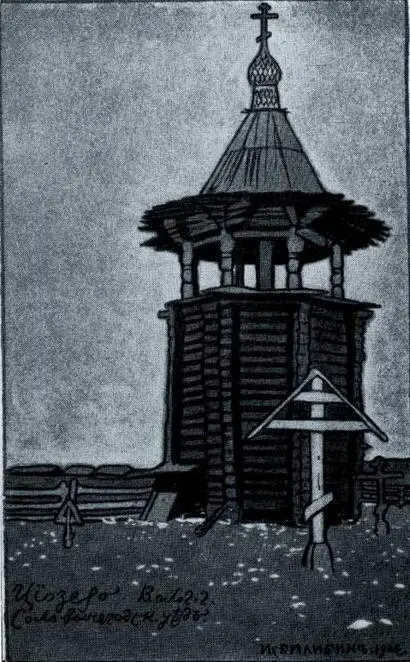

Звонница в Циозере. Сольвычегодский уезд Вологодской губернии. Рисунок для открытки. 1904.

Богородицкая церковь в селе Верховье на реке Кокшенге. Тотемский уезд Вологодской губернии. Рисунок для открытки. 1904.

Рисунок из альбома. Начало 1910-х гг.

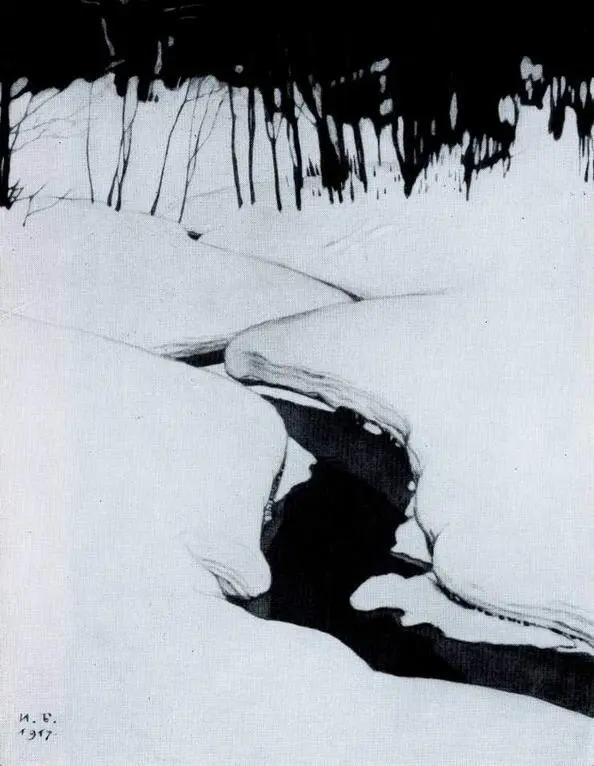

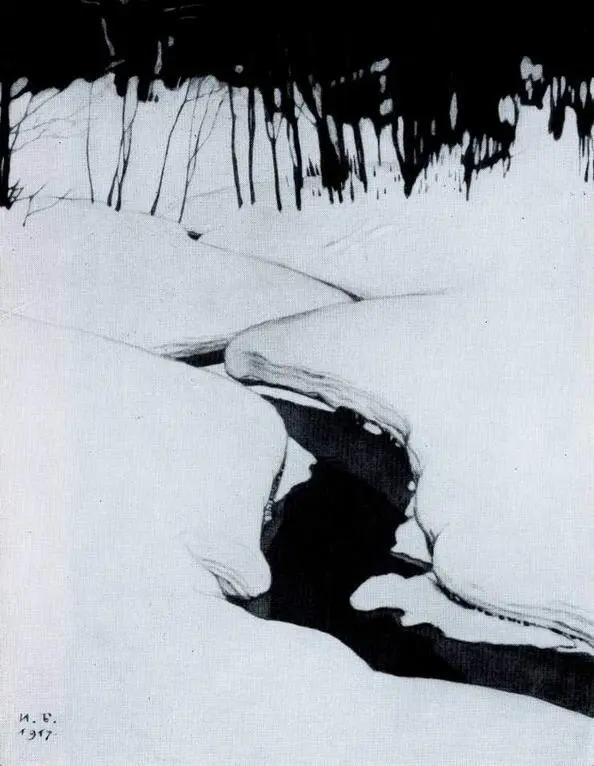

Ручей. 1917.

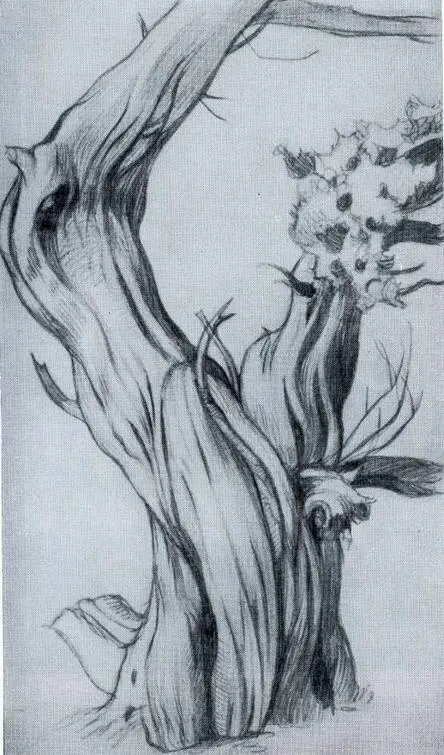

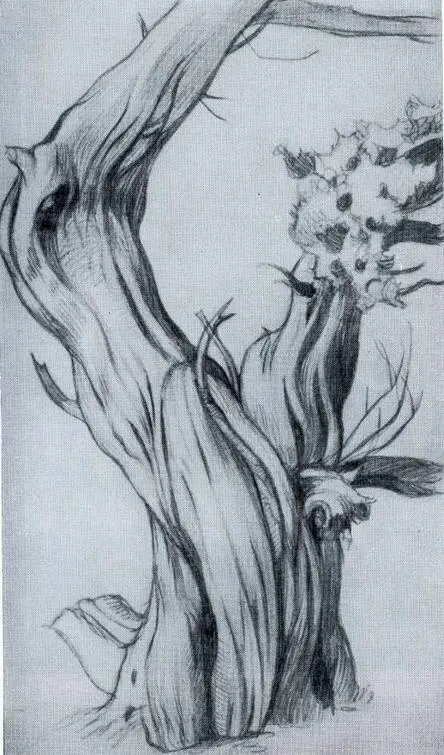

Крым. Старый можжевельник. 1918.

Портрет Л. Е. Чириковой. 1919.

Египет. Пирамиды. 1924.

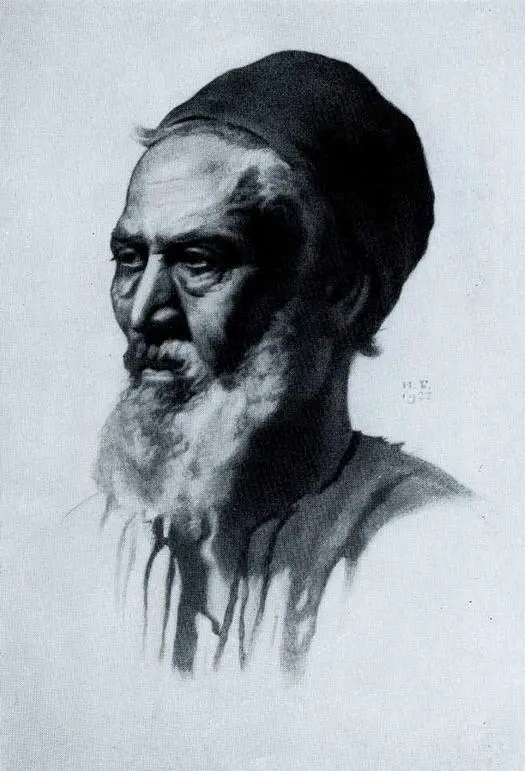

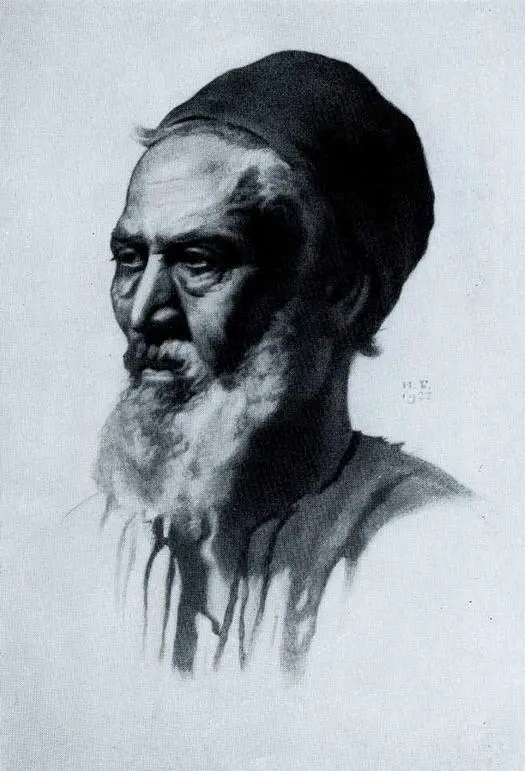

Портрет старого араба. 1922.

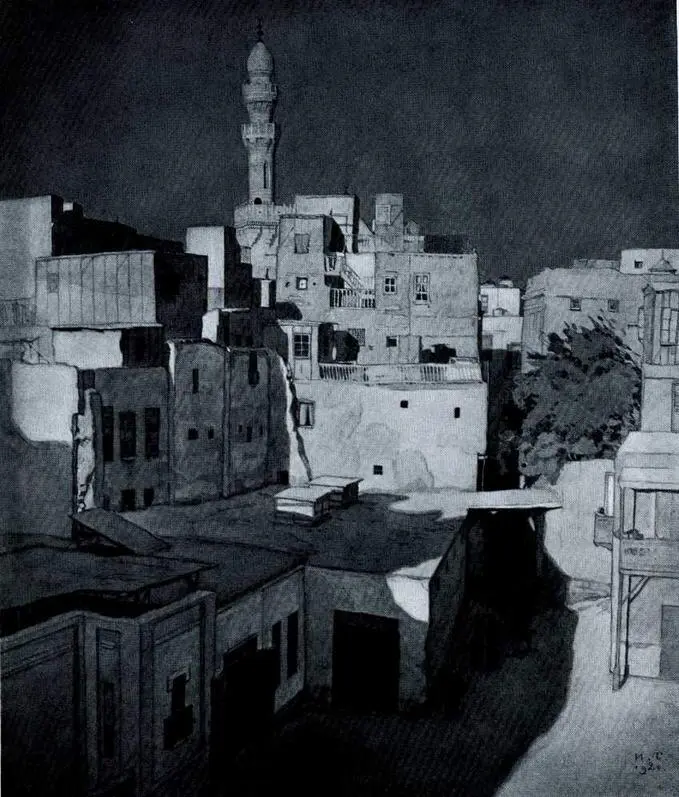

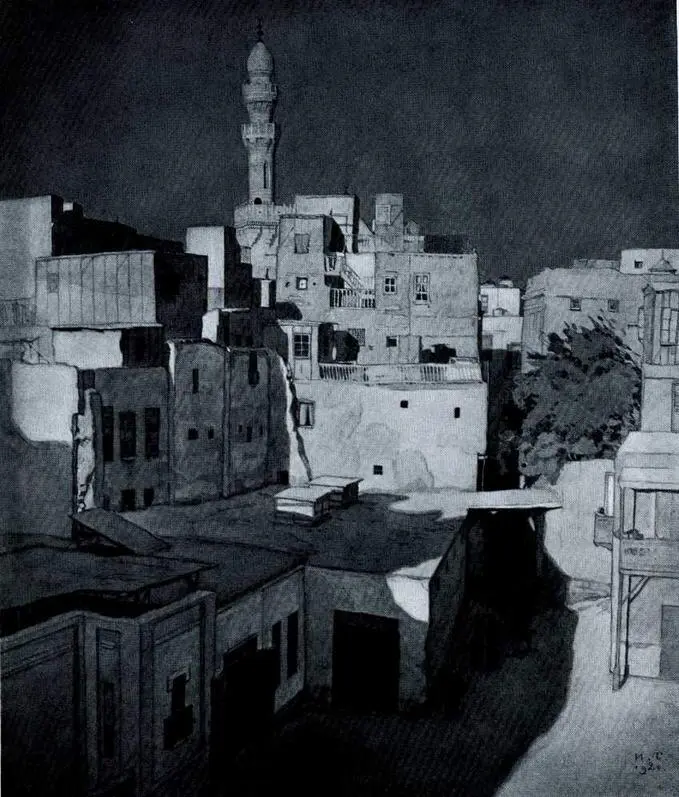

Уличка в Каире. 1921.

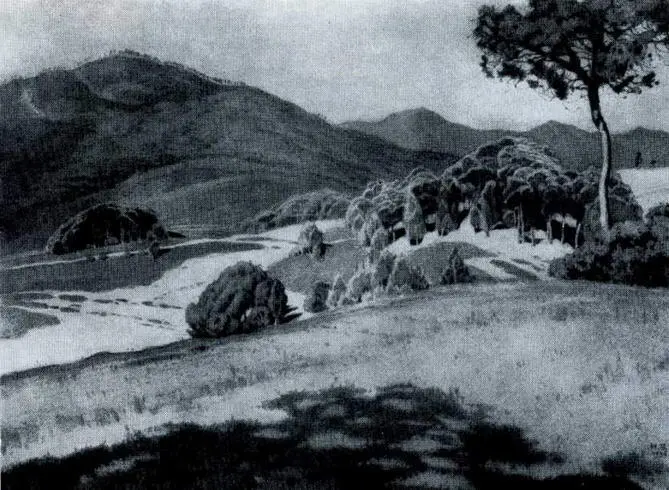

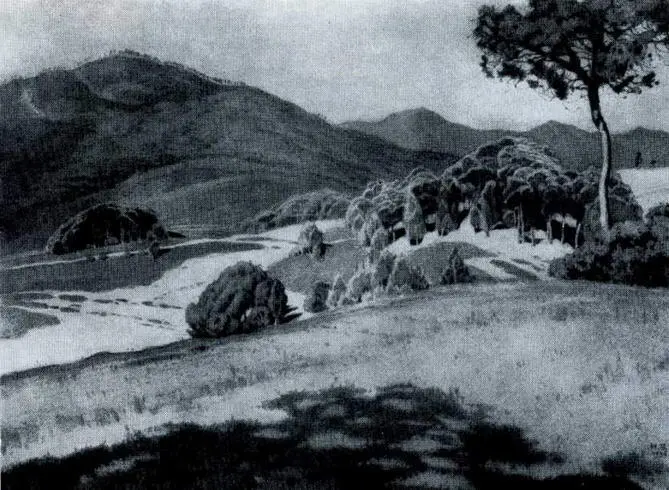

Юг Франции. Холмы. 1936,

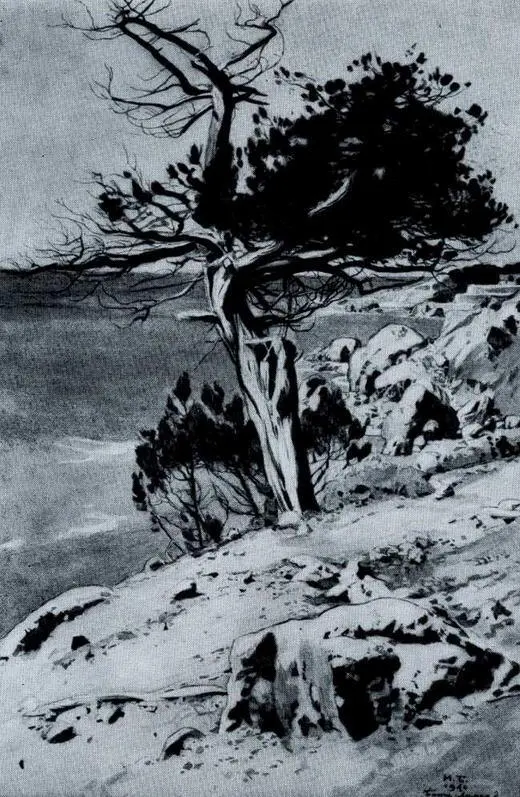

Батилиман. 1940

В период своего разочарования парижской жизнью Билибин начал часто и изрядно выпивать в компании Саши Черного и Константина Коровина. Иван Яковлевич рассказывал мне не раз о мучительности этих попоек с Коровиным. Сядут за столик в бистро и пьют молча, вдвоем. Коровин, уставившись в него мутными глазами, вдруг задает вопрос: "Ваня, русский я человек?" — "Н-ну, русс-ский, ла-ладно!" А он посидит, посидит и опять начинает приставать: "Ваня, русский я человек или нет?" Эта неуверенность в своей "русскости", боязнь потерять вообще русское лицо, которая у Коровина становилась манией, изводила Ивана Яковлевича и, пожалуй, спасла его от учащения подобных бесед и возлияний. Настроение Коровина пугало его. Он видел, что тот сомневается в себе, сомневается, не утерял ли он на чужбине свое русское "я".

Ивана Яковлевича отвратила от эмиграции растущая, главным образом параллельно с обнищанием ее, жестокость друг к другу и аморальность. Павшего друга не подымали, а старались не заметить его падения, отойти в сторону. Так было с Мозжухиным, так было с Коровиным и многими другими, кто не удержался в этом водовороте. Росла эмигрантская смена. Лучшие из них уходили от апатридов-отцов и стали искать родину не в фантастических измышлениях "реставрированной России", а в реальном Советском государстве. Худшие же шли или в иностранный легион, или на "дно" Парижа.

Читать дальше