«Tal vez ya sea hora de que lo descubras», pensó dirigiéndose a él. «¡Es hora de que descubras que no aprendiste todo en Roke!» Mientras lo sermoneaba mentalmente, vio otra imagen: cerca de Ged estaba uno de los hombres que se había quedado esperándolas a ella y a Therru en el camino. Sin proponérselo, dijo: «Ged, ¡ten cuidado!»; temía por él, porque no llevaba ni una vara siquiera. A quien veía no era al hombre alto con bigotes que le cubrían los labios, sino a otro de los hombres, un hombre más o menos joven con una gorra de cuero, el que había mirado detenidamente a Therru.

Alzó los ojos para mirar la pequeña cabana que había junto a la casa de Abanico, donde había vivido cuando vivía allí. Vio pasar a un hombre entre ella y la cabana. Era el hombre al que había estado recordando, imaginando, el hombre con una gorra de cuero. El hombre pasó delante de la cabana, delante de la casa del tejedor; no la había visto. Lo vio subir por la calle de la aldea, sin detenerse. Se dirigía al recodo del camino de la colina o a la mansión.

Sin detenerse a pensar por qué, Tenar lo siguió a cierta distancia hasta ver por dónde seguía. No bajó por el camino que había tomado Ged, sino que siguió subiendo por la colina hacia la propiedad del Señor de Re Albi.

Entonces dio media vuelta y fue a visitar al viejo Abanico.

Aunque era casi un recluso, como muchos tejedores, Abanico se había mostrado gentil con la muchacha karga dentro de su habitual timidez, y vigilante. ¡Cuántas personas habían protegido su respetabilidad!, pensó. Ahora que estaba casi ciego, Abanico tenía una aprendiza que hacía la mayor parte del trabajo. Se alegró de recibir una visita. Se sentó ceremoniosamente en una vieja silla tallada bajo el objeto que le había dado su nombre común: un enorme abanico pintado, el tesoro de su familia; se decía que era un obsequio que le había dado un generoso pirata de los mares a su abuelo a cambio de una vela que le había tejido de prisa en un momento de necesidad. Estaba desplegado en la pared. Tan pronto como vio nuevamente el abanico, Tenar reconoció las figuras delicadamente pintadas de hombres y mujeres con espléndidas túnicas de color rosa y jade y azur, las torres y los puentes y los pendones del Gran Puerto de Havnor. Solían llevar a verlo a quienes visitaban Re Albi. Era el objeto más refinado que había en la aldea, todos estaban de acuerdo.

Lo admiró, sabiendo que eso le agradaría al viejo y porque de verdad era muy hermoso, y él dijo: —No has visto muchas cosas que se le igualen, en todos tus viajes, ¿verdad?

—No, no. En el Valle Central no hay nada que se le parezca —dijo ella.

—Cuando viviste en mi cabana, ¿te mostré alguna vez el otro lado del abanico?

—¿El otro lado? No —dijo ella y, entonces, no se iba a quedar tranquilo hasta bajar el abanico; sólo que ella tuvo que treparse y hacerlo, y desprenderlo con cuidado, porque él no veía bien y no podía subirse a la silla. Él le iba dando instrucciones con aprensión. Ella se lo puso en las manos y él lo escudriñó con sus ojos empañados, lo cerró a medias para estar seguro de que las varillas no se trababan, luego lo cerró del todo, lo dio vuelta y se lo pasó a Tenar.

—Ábrelo lentamente —le dijo.

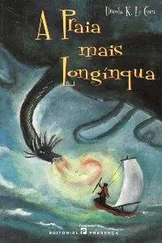

Ella hizo lo que le decía. Vio dragones que se movían al moverse los pliegues del abanico. Dragones de tonos pálidos, rojo, azul, verde, pintados con pinceladas finas y difusas sobre la seda amarillenta, que se movían y se agrupaban, así como estaban agrupadas las figuras del reverso, entre nubes y picos de montañas.

—Ponió contra la luz —dijo el viejo Abanico.

Ella hizo lo que le decía y vio los dos lados, los dos dibujos convertidos en uno solo por la luz que atravesaba la seda, de modo que las nubes y los picos eran las torres de la ciudad, y los hombres y las mujeres tenían alas, y los dragones tenían ojos humanos.

—¿Ves?

—Veo —murmuró ella.

—No alcanzo a ver ahora, pero está en los ojos de mi mente. No a muchos les muestro eso.

—Es prodigioso.

—Quería mostrárselo al viejo mago —dijo Abanico—, pero entre una cosa y otra nunca lo hice.

Tenar hizo girar una vez más el abanico poniéndolo a contraluz, luego volvió a colgarlo donde estaba, con los dragones ocultos en la oscuridad, los hombres y las mujeres caminando a la luz del día.

A continuación, Abanico la llevó a ver los cerdos, un buen par de cerdos que iban engordando primorosamente para convertirse en chorizos en el otoño. Comentaron las torpezas de Brezo cuando le llevaba los restos. Tenar le dijo que soñaba con un pedazo de tela para hacerle un vestido a una niña, y a él le encantó la idea y sacó todo un corte de lienzo fino para dárselo, mientras la joven que era su aprendiza y que parecía haber adquirido su insociabilidad junto con su oficio, golpeteaba en el telar, imperturbable y malhumorada.

De regreso a casa, Tenar imaginó a Therru sentada ante ese telar. Sería una manera digna de ganarse la vida. Era un trabajo tedioso en gran parte, siempre lo mismo, pero el tejer era un oficio honorable y en algunas manos era un arte noble. Y la gente esperaba que los tejedores fueran un poco retraídos, que en muchos casos no se casaran, aislados como estaban en su trabajo; pero los respetaban. Y trabajando en casa, en el telar, Therru no tendría que enseñar el rostro. Pero ¿y la mano contrahecha? ¿Podría mover la lanzadera, armar la urdimbre con esa mano?

¿Y tendría que ocultarse toda la vida?

Pero ¿qué debía hacer? «Sabiendo lo que ha de ser su vida…»

Tenar decidió pensar en otra cosa. En el vestido que iba a hacer. Los vestidos de la hija de Alondra eran vestidos toscos hechos en casa, tan feos como el lodo. Podría teñir la mitad del corte, de amarillo tal vez, o con rubia roja de la ciénaga; y luego hacer un delantal largo o un sobrevestido blanco, con un volante plegado. ¿La niña tendría que ocultarse ante un telar, en la oscuridad, y no tener jamás una falda con volantes? E incluso le quedaría tela para otro vestido, y para un segundo delantal si cortaba la tela con cuidado.

—¡Therru! —gritó mientras se acercaba a la casa. Brezo y Therru estaban en la dehesa de retamas cuando ella se había marchado. Gritó nuevamente, quería mostrarle la tela a Therru y hablarle del vestido. Brezo apareció en la esquina de la cabana donde guardaban los alimentos, con la boca abierta, arrastrando a Sippy de una cuerda.

—¿Dónde está Therru?

—Contigo —respondió Brezo con tanta calma que Tenar miró en torno buscando a la niña antes de comprender que Brezo no tenía la menor idea de dónde estaba y que simplemente había dicho lo que quería creer.

—¿Dónde la dejaste?

Brezo no tenía la menor idea. Nunca había decepcionado a Tenar hasta entonces; al parecer, comprendía que nunca había que perder de vista a Therru, como si fuese una cabra. Pero tal vez era Therru quien lo había entendido así desde un comienzo y se mantenía siempre donde los demás la vieran. Eso pensaba Tenar mientras, al ver que Brezo no le daba ninguna pista comprensible, empezaba a buscar y a llamar a la niña, sin recibir respuesta.

Se mantuvo lejos de la orilla del precipicio todo el tiempo que pudo. El día que habían llegado allí, le había explicado a Therru que nunca debía bajar sola por las laderas empinadas que había más abajo de la casa ni caminar por la orilla escarpada que había hacia el norte, porque con un solo ojo no se podía calcular con precisión la distancia ni la profundidad. La niña le había obedecido. Siempre le obedecía. Pero los niños se olvidan. Pero ella no se olvidaría. Podía acercarse a la orilla sin saberlo. Pero seguramente había ido a la casa de Musgo. ¡Eso era!… Como ya había ido sola allí la noche anterior, había ido nuevamente. Eso era, sin duda.

Читать дальше