– El viejo Healey se conocía bien a sí mismo -señaló Holmes con suavidad-. Sabía que su lugar era el palacio de justicia, no la bárbara arena de la política.

– ¡Wendell! Usted no puede decir eso -replicó Lowell con tono autoritario.

– Lowell -le advirtió Fields, clavando en él la mirada.

– Y pensar que nos convertimos en cazadores de esclavos… -Lowell se apartó de Holmes sólo un segundo. Lowell era primo en sexto o séptimo grado de los Healey, porque los Lowell eran primos en sexto o séptimo grado, al menos, de las mejores familias de brahmanes, y esto sólo incrementaba su insistencia-. ¿Se hubiera usted comportado tan cobardemente como Healey, Wendell? De haber podido usted decidir, ¿habría mandado a aquel chico, Sims, de vuelta a su plantación cargado de cadenas? Dígamelo, dígame sólo eso, Holmes.

– Debemos respetar la pérdida que ha sufrido la familia -dijo tranquilamente Holmes, dirigiendo su comentario principalmente al medio sordo señor Greene, que asentía con gesto cortés.

Longfellow se excusó cuando sonó una campanilla en el piso de arriba. Podía haber profesores o reverendos, senadores o reyes entre sus huéspedes, pero ante aquella señal Longfellow se ausentaría para escuchar las oraciones de Alice, Edith y Annie Allegra antes de acostarse.

Cuando regresó, Fields había reconducido hábilmente la conversación a asuntos más ligeros, de modo que el poeta se integró en una ronda de carcajadas motivadas por una anécdota narrada al alimón por Holmes y Lowell. El anfitrión dirigió una mirada a su reloj de caoba Aaron Willard, una antigua pieza por la que sentía debilidad, no por su exactitud, sino porque su tictac le parecía más agradable que el de otros relojes.

– Empieza la clase -dijo con tono suave.

Los reunidos guardaron silencio. Longfellow cerró los postigos verdes de las ventanas y Holmes bajó la intensidad de las lámparas destinadas al moderador, mientras los demás ayudaban a disponer una hilera de velas. Esta serie de halos que se solapaban se fundía con el tembloroso brillo del fuego. Los cinco eruditos y Trap -el rollizo terrier escocés de Longfellow-ocuparon sus lugares establecidos resiguiendo la circunferencia de la pequeña estancia.

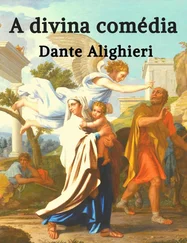

Longfellow tomó un fajo de papeles de su cajón y pasó unas pocas páginas de Dante en italiano a cada invitado, junto con un juego de pruebas de imprenta con su correspondiente traducción línea por línea. En el claroscuro delicadamente tejido por el hogar, la lámpara y la mecha, la tinta parecía despegarse de las pruebas de Longfellow, como si una página de Dante de pronto cobrara vida bajo los ojos de cada uno. Dante había escrito su verso en una terza rima: cada tres líneas un contenido poético, la primera y la tercera rimando entre ellas y la de en medio proyectando una rima con la primera línea del siguiente terceto, de tal manera que los versos se inclinaban adelante en un movimiento de avance.

Holmes siempre disfrutaba con la manera como Longfellow iniciaba sus reuniones sobre Dante, con una recitación de las primeras líneas de la Commedia con un inimitable y perfecto italiano.

– «En medio del camino de nuestra vida, me encontré en una selva oscura, pues había extraviado el recto sendero.»

Como primer punto del orden del día en una reunión del club Dante, el anfitrión revisaba las pruebas de la sesión de la semana anterior.

– Buen trabajo, mi querido Longfellow -dijo el doctor Holmes.

Estaba satisfecho siempre que una de las correcciones que había sugerido resultaba aprobada, y dos del miércoles anterior se habían impuesto en las pruebas finales de Longfellow. Holmes dirigió su atención a los cantos de aquella noche. Había puesto un cuidado especial en su preparación, porque hoy debía convencerlos de que él había acudido allí para proteger a Dante.

– En el séptimo círculo -dijo Longfellow-, Dante nos dice cómo él y Virgilio van a parar a una selva oscura.

En cada región del infierno, Dante seguía a su adorado guía, el poeta romano Virgilio. A lo largo del camino, supo del sino de cada grupo de pecadores, escogiendo a uno o dos para dirigirse al mundo de los vivos.

– La selva perdida que ha ocupado las pesadillas de todos los lectores de Dante en un momento u otro -dictaminó Lowell-. Dante escribe como Rembrandt, con un pincel mojado en la oscuridad y con un brillo de fuego infernal como luz.

Lowell, según su costumbre, tenía cada pulgada de Dante en la punta de la lengua; vivía la poesía de Dante en cuerpo y alma. Holmes, en una de las pocas ocasiones en su vida, envidiaba el talento de otra persona.

Longfellow leyó su traducción. Su voz, mientras leía, sonaba

honda y veraz, sin aspereza, como el rumor del agua fluyendo bajo una capa de nieve reciente. George Washington Greene parecía particularmente adormecido, pues el erudito, en su espacioso sillón verde del rincón, se deslizaba hacia el sueño en medio de las suaves entonaciones del poeta y del calor benigno del fuego. Trap, el pequeño terrier, que se había enroscado sobre su rechoncho estómago bajo el asiento de Greene, también dormitaba, y sus ronquidos, como en un arreglo para dúo, sonaban como el gruñido del contrabajo en una sinfonía de Beethoven.

En el canto que se estaba tratando, Dante se encontró en el Bosque de los Suicidas, donde las «sombras» de los pecadores habían sido convertidas en árboles, manando sangre en lugar de savia. Luego llegó un castigo más: arpías bestiales, con rostros y cuello de mujer y cuerpo de ave, pies con garras y vientres prominentes, se abrían paso quebrando la maleza, comiéndose y desgarrando por el camino cada uno de los árboles. Pero, junto con el gran sufrimiento, los desgarros y las lágrimas de los árboles aportaban a las sombras el único desahogo para exteriorizar su dolor, para contar sus historias a Dante.

– La sangre y las palabras deben brotar a la vez.

Así habló Longfellow. Después de dos cantos de castigos de los que Dante era testigo, a los libros se les pusieron puntos de lectura y se guardaron, los papeles se mezclaron y se intercambiaron muestras de admiración. Longfellow dijo:

– La clase ha terminado. Sólo son las nueve y media y merecemos algún refrigerio por nuestro trabajo.

– ¿Saben? -intervino Holmes-. El otro día estaba pensando en la obra de nuestro Dante bajo una nueva luz.

Peter, el criado de Longfellow, llamó a la puerta y entregó un mensaje a Lowell con un susurro indeciso.

– ¿Que alguien quiere verme? -protestó Lowell, interrumpiendo a Holmes-. ¿Quién viene a buscarme aquí? -Cuando Peter balbució una vaga respuesta, Lowell dio voces atronadoras para que todos en la casa lo oyeran-: ¿Quién diablos osa presentarse la noche en que se reúne nuestro club?

Peter se inclinó y se acercó más.

– Señor Lowell, dice que es policía.

En el vestíbulo principal, el patrullero Nicholas Rey se sacudió la nieve de las botas, y luego se quedó helado ante la profusión de esculturas y pinturas de George Washington que tenía Longfellow. La casa había servido de cuartel a Washington en los primeros días de la Revolución norteamericana.

Peter, el sirviente negro, irguió la cabeza dubitativamente cuando Rey le mostró la placa. A Rey se le dijo que las reuniones de los miércoles del señor Longfellow no podían ser perturbadas y que, policía o no, debería aguardar en la sala. La habitación a la que fue conducido estaba envuelta en una decoración intangiblemente ligera: paredes empapeladas con dibujos de flores y cortinas colgadas de bulbos góticos. Un busto de mármol crema de una mujer estaba enmarcado por un arco junto a la chimenea, con rizos de pétreo cabello cayendo graciosamente sobre unas formas suavemente cinceladas.

Читать дальше