McNally entró en la sala con paso cansino.

– Lo siento -se disculpó-. No me habían dicho que estabais aquí.

Brown hizo las presentaciones.

Kate advirtió que el jefe del Bronx la miraba de arriba abajo. La gente solía deducir por su aspecto y su manera de hablar que era el producto de un colegio privado, una casa de veraneo y un Mercedes Benz, cuando de hecho aquella imagen era su propia creación.

En la mesa junto al atril había una máquina de café con la sempiterna pila de vasos de plástico, cajitas de leche y un plato lleno de sobres de azúcar y sacarina, además de galletas Oreo en una fuente de plástico.

Kate intentó no mirar las fotografías del crimen, aunque ya se estaban imprimiendo en su cerebro a través de su visión periférica.

Pero las pinturas le llamaron la atención, tal vez porque, tras pasar los últimos seis meses inmersa en el mundo del color, había leído de todo (desde el famoso Interaction of Color de Josef Albers hasta los escritos de Mondrian y Von Doesburg sobre los colores primarios), entrevistado a Ellsworth Kelly e incluso viajado a Alemania para hablar con Gerhard Richter sobre sus tablas de colores. O tal vez era que los colores de aquellas curiosas y torpes pinturas eran tan extraños que resultaban fascinantes en sí mismos. Kate no estaba segura.

– ¿Qué opinas? -preguntó McNally mientras mordisqueaba una galleta.

Kate se acercó al bodegón.

– Bueno, se podría calificar de fauvista. Era el estilo de los pintores franceses que se dedicaron a experimentar con el color: Matisse, Derain, Dufy… Pero no estoy tan segura. Los fauves, que en francés significa «animales salvajes», intentaban estructurar la pintura enteramente a través del color. Pero esto… bueno, aquí los colores no están estructurados. Son atrevidos y chillones, es cierto, pero en sí no significan nada.

– Así que la considerarías la obra de un aficionado -quiso saber Brown.

– Podría ser. Tal vez lo que en el mundo del arte se llama un outsider.

Brown ladeó la cabeza.

– ¿Y eso qué significa?

– Originalmente, el outsider art, se llamó art brut, una expresión que acuñó el artista francés Jean Dubuffet a principios de los años cuarenta. Se refiere a la obra de pintores autodidactas, sin formación, y al arte de los enfermos mentales.

– ¿Me estás diciendo que a la gente le interesa lo que pintan los locos? -repuso McNally perplejo.

– Pues sí, así es. En serio. Los surrealistas franceses tenían una gran devoción por el arte de los locos y estaban muy influidos por su obra. Hoy en día la colecciona mucha gente.

McNally meneó la cabeza.

– Pues no lo entiendo.

Kate sacó las gafas del bolso y se acercó a examinar más de cerca el bodegón y la escena callejera.

– Los bordes son muy interesantes -comentó, advirtiendo el borde de dos centímetros y medio, casi perfecto, en torno al perímetro de ambas obras-. El autor se ha hecho su propio marco. -Luego prestó atención a los trazos y espirales de grafito, ininteligibles, más bien un puro borrón gris-. Creo que están hechos a lápiz. Son muchos trazos y muy laboriosos, pero no son más que garabatos. -Se acercó más a la parte coloreada-. El autor ha apretado mucho el pincel -comentó, señalando una parte donde parecían haber restregado la pintura sobre el lienzo-. Esto son pelos del pincel que se han quedado pegados.

McNally se sacudió de la camisa las migas de galleta y se inclinó sobre la obra a la vez que Brown.

– Así que los ha pintado deprisa y con fuerza -comentó éste.

– Podría decirse.

McNally se quedó contemplando los lienzos.

– ¿Y por qué los colores están puestos tan mal, porque iba con mucha prisa?

– No necesariamente. Una pincelada fuerte, expresionista, puede implicar que el autor trabajaba con brío y con prisas, pero tanto se tarda en poner un color correcto como en poner uno que no corresponde.

– Así que lo ha hecho a propósito -concluyó Brown, sirviendo un vaso de café sólo y ofreciéndoselo a Kate. Ella lo aceptó, no porque le apeteciera un café malo, sino porque Floyd se había acordado de que lo tomaba solo.

– Tal vez. -Kate bebió un sorbo. Era incluso peor de lo que recordaba-. Muchos artistas han experimentado con el color. Y aquí hay algo que me recuerda un poco a Kirchner, un expresionista alemán. Ya os enseñaré luego alguna obra suya.

A McNally se le iluminó el semblante.

– Así que nuestro hombre es alemán.

Kate negó con la cabeza disimulando una sonrisa.

– No. Lo que digo es que en estas pinturas hay algo crudo, algo apremiante que me recuerda a los pintores alemanes. Es posible que el asesino, o quienquiera que pintara esto, conozca la obra de esos pintores, que esté tratando de emularlos o… -Miró un instante la escena callejera-. No sé. Ésta es mayormente en blanco y negro y…

– Excepto por el cielo -señaló McNally orgulloso, como si hubiera observado algo que todo el mundo había pasado por alto.

– Exacto. -Kate cruzó una breve mirada con Brown antes de volver a los cuadros-. La verdad es que no sé muy bien qué decir. Parecen obra de un autodidacta, pero hay artistas que buscan ese efecto de manera intencionada.

– ¿Crees que podrían ser una especie de código? -preguntó Floyd.

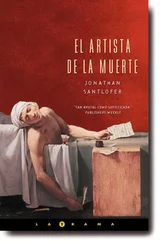

– Tal vez -contestó Kate. Una imagen le vino a la mente: su rostro pegado al San Sebasti á n de Andrea Mantegna. Aquello sí que era un código. El Artista de la Muerte. Se apoyó contra el atril sintiendo una repentina náusea.

Brown le tocó el brazo.

– ¿Estás bien? -le preguntó.

De pronto Kate se moría de ganas de un cigarrillo, después de seis meses sin dar ni una calada.

– Sí, estoy bien. ¿Por dónde íbamos? El dibujo de las calles y la fruta está bien. No tiene nada de especial, los objetos son reconocibles, adecuados, aunque haya un poco de distorsión. Pero tampoco sé si esto es intencionado. -Apretó los labios-. Parece haber trazas de carboncillo debajo de la pintura; debe de ser su manera de comenzar los cuadros. Y también parecen asomar unas letras, puede que una A y una R -comentó señalando-. ¿Las veis? Aquí y aquí. -Se quitó las gafas y cruzó los brazos intentando observar los lienzos con objetividad-. Pero lo que hace de estas obras algo especial, aunque no estoy segura de que sea la palabra más adecuada, es el extraño uso del color. Pero no puedo imaginarme lo que el autor intenta conseguir, porque la verdad es que no tiene ningún sentido. -Se volvió hacia McNally-. Si tiene usted fotografías de las pinturas, me gustaría llevármelas a casa, a ver si se me ocurre algo.

– Tengo unas cuantas en el despacho -contestó él, y salió bruscamente de la sala.

Entre la ropa de Brown sonó una musiquilla apagada.

– ¿Un marcapasos? -preguntó Kate con una sonrisa irónica.

Floyd sacó el móvil del bolsillo interior.

– Aquí Brown. Sí. ¿Dónde? Mierda. ¿Quién está? -Le temblaba el mentón-. Ya. Pues a ver si los de Científica no arrasan con todo antes de que llegue yo.

Colgó justo cuando McNally entraba con un sobre.

– Son digitales -explicó éste, entregándoselo a Kate.

– ¿Qué pasa? -le preguntó ella a Floyd.

– Un asesinato. Y otro cuadro. En el centro de Manhattan.

Brown conducía el Impala entre el tráfico de la West Side Highway con la sirena puesta. El río Hudson corría borroso ante Kate, como una pincelada azul verdosa bajo un cielo gris acero.

Pero ¿qué era lo que sentía? Además de las ganas de fumarse un cigarrillo, que no se le pasaban, había definitivamente algo más. ¿Tal vez adrenalina? Su viejo instinto de policía se había activado, tanto si le gustaba como si no. Aunque desde luego no le hacía ninguna gracia ir a visitar la escena de un crimen, eso seguro. Kate tamborileó con las uñas el salpicadero.

Читать дальше