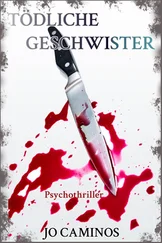

El teniente Arturo Palacios contemplaba absorto el cuerpo sin vida de la anciana. Esta estaba sentada en un sillón frente al televisor, que continuaba encendido, ya que él había dado orden de dejar todo como lo encontraron, y, aunque no incluía el aparato, sus hombres le obedecieron sin pensar. La mujer tenía la cabeza hacia la derecha, apoyada contra una oreja del sillón, como si durmiese. Pero tenía roto el cuello, porque alguien, tras colocarse tras ella, le hizo girar la cabeza con un rápido movimiento. La mujer no se dio cuenta de lo que le ocurría.

Palacios era un hombre de unos cincuenta años, diminuto, delgado, con rostro afilado, gestos nerviosos y un carácter muy explosivo. Fumaba unos asquerosos puros, más bien los mascaba, y los tiraba a la mitad, prometiendo, por la memoria de su madre, que no encendería jamás otro. Las promesas no se cumplían, y él volvía a comprarlos, morderlos, semifumarlos y tirarlos con la punta llena de saliva. Se quitaba con asco los trozos de tabaco que quedaban en su boca.

– ¿Es el mismo tipo?

Preguntaba uno de sus hombres, Aurelio Pereira, que fue boxeador de joven y tenía el típico rudo y aguerrido tipo de los púgiles. Pero de lo anterior solamente se le ajustaba el aspecto, puesto que era un hombre sumamente calmado, en lo que difería por completo de su jefe, quien no tenía traza de violento, y en cambio explotaba a la menor provocación. Podía decirse que constituían el estereotipo de la pareja de detectives de película, el bueno y el malo, aunque con los papeles invertidos.

– Creo que sí -respondió el teniente-. No varía mucho en su forma de actuar. Llegó por detrás y le dio un rápido giro al cuello, y se lo rompió. Y seguro que ha desvalijado la casa.

– Parece que sigue una ruta fija.

– Va hacia el sur. No se desvía mucho de la autopista A-3.

– Es la cuarta en estos tres meses, y la séptima en total. ¿Por qué descansa? Bueno, no digo que debería matar ancianas todos los días, pero se toma su tiempo.

– Imagino que no actúa mientras le dura el dinero.

Palacios se colocó detrás de la anciana. Tendría más de ochenta años, y la pobre no pudo ofrecer gran resistencia a la agresión, y eso si estaba despierta y logró darse cuenta. En caso de que dormitase, apenas debió de sufrir. Palacios se percató de que él no podía repetir la operación del asesino, porque sus brazos no pasaban sobre el respaldo del sillón y alcanzaban la cabeza de la mujer. Debía empinarse mucho, y eso le restaba efectividad a la acción.

– Ponte tú -le pidió a su ayudante.

Pereira medía, más o menos, un metro setenta y cinco, unos diez centímetros más que el jefe. Puso sus brazos sobre el respaldo del sillón y las manos a ambos lados de la cabeza de la muerta. Él sí alcanzaba, aunque un poco forzado. De puntillas podía hacerlo, y no requería estar mucho tiempo en tal posición.

– Al menos alguien como tú. Ya lo habíamos calculado, pero este sillón es una buena referencia.

Un agente de uniforme se unió a la pareja. Se notaba que no era de los de Palacios, pues éstos, solamente dos, no usaban uniforme. Además el color azul claro le delataba como funcionario del Estado, no federal.

– El dormitorio está revuelto. Se ha llevado todo lo que había de valor.

– No lo dudábamos. ¿Cómo van con las huellas?

– Ahora les pregunto.

– Dile a Mario que baje.

Mario Ortúzar era el segundo de los federales que acompañaban al teniente Palacios. Él estaba con los técnicos en dactiloscopia, buscando lo que pudiera darle una idea del asesino. Imaginaban que se trataba de un hombre, por la fuerza y la estatura. Eso no descartaba a mujeres, pero también contaban con la información de un testigo que dijo haber visto a un hombre merodeando alrededor de la vivienda de una de las asesinadas. Usaba guantes, porque jamás dejó una huella. Encontraron, en un caso, la marca de la suela de un zapato, impresa en una alfombra del vestíbulo, y, aunque no podían asegurar que fuera de él, reforzaba la hipótesis de un hombre alto.

– ¿Me ha llamado, jefe?

Mario era un jovencito, apenas salido de la academia, a quien le encargaban los trabajos más aburridos, como buscar huellas en todas las paredes y muebles.

– ¿Hay algo?

– No mucho. Hemos encontrado algunas huellas, pero parecen de mujer.

– ¿De la víctima?

– Y de alguna otra. Aún no sabemos si recibía visitas, ya fuesen amigas, parientes o servicio doméstico.

– No tenía criada -apuntó el uniformado-. Creo que sí que tenía dos hijas o tres, y una venía de vez en cuando. Ninguna de ellas vive en el pueblo. Al menos, mensualmente la visitaba una asistente social del Seguro. Eso se hace con todos los pensionados de edad avanzada.

– ¿Alguna de ellas subiría a su alcoba? -preguntó el teniente.

– Es posible que su hija sí, al menos para arreglar la ropa. La asistente social no tendría por qué, a no ser que la señora estuviera en cama.

– Hay que enviar las huellas a analizar. Y ahora vamos a hablar con los vecinos. ¿Nos acompañas? -le pidió al policía de la localidad.

Abandonaron la casa, y al salir a la calle vieron que una multitud se amontonaba tras el cordón de retención que había organizado la Policía local. Conocían ya la noticia, porque se filtró por el medio habitual: un agente que llamó a su casa y le dijo a su esposa que no lo divulgase. Esta se lo comunicó a su madre, con la misma indicación. Y la suegra del Policía se lo dijo a medio mundo, recomendando discreción. Y fue «a discreción», tipo metralleta, como la noticia recorrió la población.

Al primer vistazo, Palacios captó que sería difícil conseguir testigos. En Manzanos, al menos en las afueras, las casas disponían de abundante terreno, por lo que se ubicaban las unas bastante separadas de las otras. Por otra parte, todas ellas contaban con árboles frutales o de ornato, lo que impedía que se apreciasen bien las fachadas o las traseras de las casas. Por tal causa, enterarse de lo que acontecía en la puerta del vecino estaba reservado a quien transitase por la calle, ya que a él le quedaba la fachada de frente. Los consultados no vieron nada, con excepción de Manuela, una empleada doméstica que se encontraba arreglando el jardín de su casa, aquella mañana, cuando vio…

– Era un hombre de la compañía del gas.

– ¿Entró por delante o tocó el timbre? -le preguntó Pereira.

– No, fue directamente atrás, a donde está el calentador del agua, junto a la puerta de la cocina. Pensé que habría una fuga.

– ¿Cómo era el hombre?

– Pues un poco más alto que usted, y vestía la ropa de los gaseros. Y la gorra. Me parece que también llevaba gafas de sol.

Pereira era el encargado de anotar los datos obtenidos, mientras su jefe llevaba a cabo el interrogatorio. Éste era de rutina, como de manual, y cualquier otro detective lo hubiera llevado a cabo, pero el teniente quiso enterarse de primera mano.

– ¿A qué hora, más o menos, lo viste?

– A las nueve y media. A las diez entré en la casa, porque suelo escuchar un programa de radio mientras limpio.

– ¿Viste cuándo salió?

– No. Ya no estaba yo en la calle.

– ¿En qué llegó? ¿En un coche?

La empleada doméstica hizo memoria. Luego negó con la cabeza, aunque lo reforzó con palabras.

– No vi ningún coche delante de la casa. Si llegó en coche, lo dejó por ahí.

Señaló las calles laterales, las que no se veían del todo desde su casa, pues se percibía justamente la conjunción con la alameda central. Podía ser que alguien prefiriera dejar el auto en una de ellas, por tranquilidad, aunque en la principal tampoco había mucho tránsito rodado, si acaso algunos niños en bicicletas.

Читать дальше