– Soy reacio a interrumpir una cocción -dijo Weill retomando la línea-. Nunca se sabe qué va a salir después.

– Weill, Emma Carnot conoce la identidad del asesino de Garches. Pero de rebote. A quien conoce ante todo es al hombre que puso los diecisiete pies cortados en el cementerio de Jaichgueit.

– Highgate.

– Hemos olvidado el decimoctavo, el pie que falta. Pienso que es el que ella vio.

– Si no puedo informarle de nada, Adamsberg, me vuelvo a mi costillar de cordero.

– Dígame.

– He ordenado una zambullida en la comisaría de Auxerre, donde fue recortado el registro de las bodas. Hay una divertida denuncia de hace doce años. Una mujer conmocionada por un descubrimiento macabro, un pie calzado tirado en un camino forestal. Nada menos. El pie estaba descompuesto, picado por los pájaros y los carnívoros. Esa mujer, según los recuerdos del cabo, acababa de expulsar a su ex marido de su casa de campo. Había ido allí cuando él acababa de mudarse para cambiar las cerraduras. Descubrió el vestigio a quince metros de la puerta, en el sendero de acceso.

– En esa época, Carnot no sospechó de su marido.

– No, de otro modo nunca habría alertado a la policía. Y eso que tenía muchos elementos para sospechar. El sendero era privado, nadie pasaba por allí. El marido venía solo a la casa forestal, los fines de semana desde hacía más de quince años. Cazaba. Y ese esposo caprichoso y solitario, según los habitantes de la aldea, guardaba la caza en un congelador cerrado con candado. Rechazó cualquier ayuda de los vecinos cuando Emma Carnot lo obligó a mudarse. Ya se imagina lo que contenía el congelador. Se habría perdido un pie al cargarlo precipitadamente en el camión. Emma Carnot podría haber entendido que era impensable que el pie se hubiera caído del bolsillo de un desconocido o del pico de un pájaro. Pero ella lo que menos quería era entender. La idea se le habrá ocurrido sin duda más tarde, y se calló. La investigación no dio ningún resultado, se llegó a la conclusión de que debía de haber sido un carroñero, y caso olvidado.

– Hasta el descubrimiento de Jaichgueit. Entonces entendió.

– Es evidente. Diecisiete pies delante del cementerio, y ella conocía el decimoctavo. Si se sabía que había estado casada con un hombre que había cortado los pies a nueve cadáveres, ya podía prepararse para irse al desguace. Por mala suerte, usted estaba allí, en Londres. No le quedaba más que destruirlo por completo. En menos de un día, localizó la fisura de Mordent y se lo anexó. Cuando la máquina Carnot se pone en marcha, nada la supera en prontitud, y menos usted, comisario. El caso de Garches se supo el domingo, ella lo relacionó con Highgate antes que usted. ¿Cómo? No lo sé. Quizá el despiece. Saboteó la investigación, mandó disparar a Émile, exigió que Mordent provocara la huida del sospechoso y colocara el casquillo y las virutas en casa de Vaudel. Para salvar al verdadero culpable, para hundirlo a usted y para que nunca más se oyera su voz.

– ¿Cómo se apellida su marido, Weill? -preguntó Adamsberg con lentitud.

– Ni idea. La casa borgoñona está a nombre de la madre, lleva cuatro generaciones perteneciendo a la familia Carnot. Y en esa aldea, como en todas las aldeas, al marido se le dio el apellido de la casa. Lo llamaban señor Carnot, o «el esposo de la señora Carnot». Sólo venía para la caza.

– Pero ¿y ella, maldita sea? ¿Tenemos su apellido de casada? ¿En la denuncia?

– Estaba divorciada desde hacía tiempo cuando la puso. Cuando empezó la carrera profesional con veintisiete años, había vuelto a apellidarse Carnot. De modo que hace al menos veinticinco años que recuperó su apellido de soltera. Ese matrimonio fue una locura pasajera de juventud.

– Necesitamos esa denuncia, Weill. Es nuestro único elemento contra ella.

Weill soltó una risita y pidió unos minutos para ir a dar la vuelta al costillar de cordero.

– Diríase, Adamsberg, que todavía no es consciente del poder absoluto de esa gente. Ya no hay denuncia. Sólo la memoria del cabo de Auxerre me restituyó la historia. No queda ningún rastro documental. Hacen bien las cosas.

– Weill, queda un testigo del matrimonio.

– No hay eco de momento. Pero está la madre de Emma Carnot. Debió de conocer al joven marido, aunque sólo fuera unos días. Marie-Josée Carnot, calle Ventilles, 17, en Basilea, Suiza. Sería aconsejable protegerla.

– Es su madre, maldita sea.

– Y ella es Emma Carnot. El testigo abatido en Nantes era su propia prima. Avise a su colega Nolet. Si es que se atreve a seguir.

– ¿Cuál es su mensaje, Weill?

– Proteja a la madre.

– ¿Cómo pudo Carnot saber adónde iba Émile?

– Lo atrapó cuando le pareció bien y para hacer lo que quería.

– Ni los policías de Garches lo habían encontrado.

– Adamsberg, usted no está hecho para trabajar arriba. La policía de Garches nunca perdió el rastro de Émile, y lo tenían perfectamente controlado cuando se refugió en el hospital. Pero una orden caída de arriba les ordenó que lo dejaran huir, lo siguieran, informaran de su paradero y desaparecieran. Y eso fue lo que hicieron. Así es como se obedece abajo.

Adamsberg colgó, hizo girar el aparato apagado encima de la mesa. Había dado el corazón de espuma a Danica.

– Danglard, le confío la madre. Protección Retancourt.

– No se atreverá con su madre -musitó Veyrenc.

– Hay tipos capaces de comerse un armario, Veyrenc.

Danglard se alejó para llamar a Retancourt. Salida inmediata hacia Suiza. En cuanto la supieron preparada para ponerse en camino, los tres hombres lanzaron un suspiro de alivio, y Danglard pidió una copa de Armañac.

– Preferiría un rakija después del kafa, como en la krusma.

– ¿Cómo es posible, comisario, que haya memorizado palabras serbias cuando no es capaz ni de acordarse del apellido de Radstock?

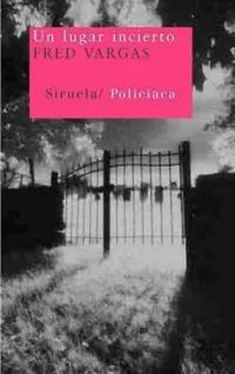

– He memorizado palabras kiseljevianas -matizó Adamsberg-. Seguramente porque es un lugar incierto, Danglard, donde suceden cosas fuera de lo común. Hvala, dobro veče , kajmak. En el panteón también pensé en los kobasice. No espere nada grandioso, sólo son salchichas.

– Picantes -precisó Veyrenc.

Y Adamsberg no se extrañó de que Veyrenc supiera ya más que él.

– Weill parece correcto -dijo Danglard.

– Sí -dijo Veyrenc-. Eso no quiere decir nada. Weill siempre está en el súmmum del arte. Policial y cualquier otro.

– ¿Por qué iba a traicionar a Carnot?

– Para hundirla. Esa mujer comete errores, es peligrosa.

– Weill no es Arnold Paole. No es el ex esposo.

– ¿Por qué no? -propuso Veyrenc sin convicción-. ¿Qué tiene que ver el joven de hace veintinueve años y el hombre de hoy, sofisticado, ventrudo y de barba blanca?

– No puedo poner a un oficial a montar guardia junto al domicilio de Weill -dijo Adamsberg-. ¿Veyrenc?

– De acuerdo.

– Pase por casa de Danglard a coger un arma. Y tápese el pelo.

Un punto de luz brillaba bajo el cobertizo. Lucio daba de comer a la madre gata. Adamsberg se reunió con él, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas.

– Tú -dijo Lucio sin levantar la cabeza- vuelves de lejos.

– De más lejos de lo que crees, Lucio.

– De tan lejos como creo, hombre. De la muerte.

– Sí.

Adamsberg no se atrevía a preguntar cómo iba la pequeña Charme. Lanzaba miradas a diestra y siniestra, incapaz de reconocerla entre los gatitos que vagaban por la penumbra. «He matado a la gatita de un pisotón con la bota. Lo salpicó todo.»

– ¿Algún problema?

– Sí.

Читать дальше