– Dylan Riley me llamó por teléfono el mismo día en que fue asesinado -dijo Glass sin mirar a ninguno de los tres, aunque muy consciente de que no le quitaban la vista de encima. Se oyó respirar, sss-sss, sss- sss-. En realidad, me llamó dos veces. Sólo me localizó en una de sus llamadas, al despacho. La segunda llamada la hizo aquí -era lo que recordaba haber oído decir al capitán Ambrose, que en el teléfono de Riley estaban registradas dos llamadas que le había hecho a él; lo que Ambrose optó por callar hasta que Glass lo llamó por teléfono el día anterior, desde Bridgehampton, era que las dos llamadas se habían hecho a números distintos, una al despacho de la Torre Mulholland, la otra al apartamento-. Lo que me pregunto ahora es quién pudo contestar a la segunda llamada.

Mulholland dio un paso hacia delante con manifiesta dificultad, hasta encontrarse frente a su yerno, y por encima de él. Los nudillos de la mano con que sujetaba el vaso de whisky se le habían puesto blancos por debajo de la piel bronceada.

– ¿Qué es lo que pretendes hacer aquí? -preguntó con voz casi llorosa-. ¿Qué clase de maldad es la que pretendes llevar a cabo?

Glass encendió un cigarro con mano temblorosa.

– Está diciendo -dijo David Sinclair sin que se le desdibujase la sonrisa, los ojos muy brillantes- que hay una persona en esta sala que disparó contra Dylan Riley, sólo que se ha equivocado de persona.

– ¡David! -exclamó Louise, y fue como si algo saliera propulsado de su interior, un fragmento tangible de congoja-. David -volvió a decir con voz más pausada-. Te pido por favor que no sigas.

Su hijo no hizo caso. Miró a Glass y su sonrisa resultó casi una muestra de ternura.

– Pero es verdad, ¿no lo es, Monsieur Poirot? -estaba de pie, con las manos ligeramente metidas en los bolsillos de la chaqueta, los pulgares enganchados en el borde, con una pose propia de un miembro de la familia real inglesa. Un nervio en tensión le causaba un temblor en una de las comisuras. El Gran Bill emitió una especie de gemido, torció los labios como si acabara de percibir un sabor espantoso y dejó el vaso haciendo ruido en la mesita en la que estaban apiladas las bolsas.

– Esto es una locura -dijo-. No lo entiendo -se volvió bruscamente y se marchó a trancas y barrancas, meneando la cabeza y murmurando para el cuello de su camisa. Louise lo llamó por su nombre, pero él se limitó a agitar la mano y seguir su camino, desoyendo su llamamiento con colérico desprecio. En la puerta se detuvo un momento, aún de espaldas a la sala, cabizbajo, hasta que la abrió sin hacer ruido y salió, cerrando la puerta con el mismo sigilo.

– Bien, bien -dijo David Sinclair rompiendo el silencio que había provocado la marcha de su abuelo-, pues entonces sólo quedaron tres, como dice el cuento.

Louise, como si de súbito saliera de un trance, se llevó una mano a la frente y cerró los ojos un momento.

– Esto -dijo-… Esto es… -y no pudo terminar. Abrió los ojos y miró a su marido-. ¿Por qué estás haciendo esto? No tienes ninguna necesidad, no es preciso que tú…

– ¿Necesidad? -dijo Glass-. ¿Qué tiene que ver la necesidad con todo esto?

– Él no lo entiende -dijo David a su madre como si quisiera calmarla-. No es más que un viejo reportero que ya no se entera de nada, y que no ha entendido ni palabra de esta historia -sonrió mirando a Glass-. ¿No es así? Porque, tendrás que darte cuenta, papá… esto es igualito que Asesinato en el Orient Express. Lo hemos hecho todos nosotros, lo hemos hecho entre todos. Incluido tú.

Texto. A lo largo de su vida, o al menos eso le pareció, John Glass había corrido detrás de las mujeres en busca de solaz. Más de un conocido había comentado, cuando era joven, la enorme proximidad que compartía con su madre; una de sus tías tenía por costumbre decir, con un gesto desdeñoso y agrio, que era más bien su novio que su hijo. También en Louise había buscado recogimiento, protección. Sospechaba que era sobre todo ésa la razón de que se hubiera casado con ella, para que ella fuera su escudo frente a las insidias del mundo. ¿Y ella? ¿Qué esperanzas había puesto en él?

Cuando llegó a Bleecker Street y apretó el timbre del portero automático, éste emitió un zumbido molesto, como tantas veces, y contestó Alison O'Keeffe. Él le dijo quién era.

– ¿Por qué sabía yo que ibas a ser tú? -dijo ella con cansancio y tristeza-. ¿Cómo podía yo saberlo?

Refugiado en la entrada, empañando la rejilla de metal con el aliento, Glass se acordó de las sudorosas sesiones que tuvo que vivir tantos años antes en el confesionario.

– Necesito que hablemos.

Nueva pausa.

– En ese caso será mejor que subas.

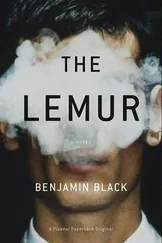

Al salir del ascensor la encontró esperándole en el umbral, con su blusa azul de pintora. Lo condujo arriba, al apartamento pequeño y frío, en donde tomó asiento en un sillón y encendió un Gauloise. Expulsó una trompeta de humo aparentemente con enojo, hacia el techo.

– ¿Y bien? -dijo-. ¿De qué tienes necesidad de que hablemos con tanta urgencia?

A la caída de la tarde, el sol arrancaba destellos de la ventana amansardada, encima de ambos, proyectando un rayo de luz pálida y dorada que entraba al sesgo por detrás del sillón que ella ocupaba. Él encendió un Marlboro.

– ¿Tú sabes algo de física cuántica? -le preguntó. Ella no dijo nada-. Yo tampoco. O más bien no sé casi nada, la verdad. Pero hay un experimento que los científicos realizan a veces, y que consiste en lanzar una partícula atómica contra una superficie en la que hay dos estrechas ranuras, y esperar del otro lado de la superficie a ver qué pasa. Lo que pasa es que se forma un patrón de interferencia, como si la partícula no fuese una partícula, sino una onda. Dicho de otro modo, esa partícula única parece entrar al mismo tiempo por ambas ranuras, con lo cual -rió- es como si interfiriese consigo misma -Alison lo miraba con ademán impasible. Las volutas de pálido humo azul ascendían de sus cigarros al unísono, entrelazándose en la luz del sol, a espaldas de ella-. Es muy extraño -dijo-, pero más extraño aún es que la partícula se comporte de esa manera, como una onda, cuando no está sujeta a observación. Cuando uno la mira, la partícula sigue siendo eso, una partícula; cuando no la mira nadie, se convierte en una onda.

Ella aguardaba. Dio una calada al cigarro, mirando aquí y allá sin demasiada atención, frunciendo el ceño.

– ¿De qué me estás hablando? -preguntó.

– Estoy hablando de lo difícil que es tener alguna certeza. Yo pensé que sabía quién había matado a Dylan Riley, creí que lo sabía con certeza, pero no es así.

Se hizo un largo silencio, al cabo del cual Alison rió un momento.

– Y yo que pensaba que habías venido a hablar de nosotros… -apartó la mirada con enojo-. En fin, dime una cosa -añadió-: ¿Quién lo mató?

– Eso no importa. Yo estaba en un error -buscó un cenicero donde apagar el cigarro-. Ahora tendría que marcharme.

– Sí -dijo ella, con el rostro aún apartado de él-. Deberías marcharte.

Estuvo caminando por la calle durante largo rato, a la vez que moría el día e iban encendiéndose un millón de luces en Manhattan. Nunca se había sentido tan forastero en la ciudad. Se refugió en un garito, en Broadway, y bebió whisky; se apoyó con los dos codos en la barra, en la penumbra ambarina y rosada, rodeado de figuras tan indistintas como él mismo, cuyos rostros se materializaban sólo un instante, al acercarse a la áspera luz blanca que emanaba de un neón situado debajo de la barra y dar un trago de sus copas, antes de retirarse de nuevo a la zona en sombra. Trasterminar el tercero, dejó un billete de veinte dólares en la barra y se largó de nuevo a la noche.

Читать дальше