Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

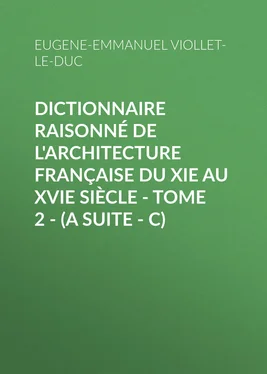

Là même où les traditions romaines avaient conservé le plus d'empire, à Langres, par exemple, mais où l'influence des écoles d'art de la France pénétrait, nous voyons, au XIIe siècle, la base antique adopter la griffe. Les bases des colonnes du tour du choeur de la cathédrale de Langres sont pourvues de griffes finement sculptées (18). Le profil A de ces bases est presque romain, sauf la scotie, qui semble seulement épannelée; la plinthe (voir le plan B), au lieu d'être tracée sur un plan carré, est brisée suivant l'angle du polygone sur lequel les colonnes du choeur s'élèvent. Il y a là une recherche qui dénote de la part des constructeurs de cet édifice un soin tout particulier 88 88 Le choeur de la cathédrale de Langres ouvre un large champ à l'étude de la construction pendant le XIIe siècle; nous avons l'occasion d'y revenir aux mots CONSTRUCTION, VOUTE.

.

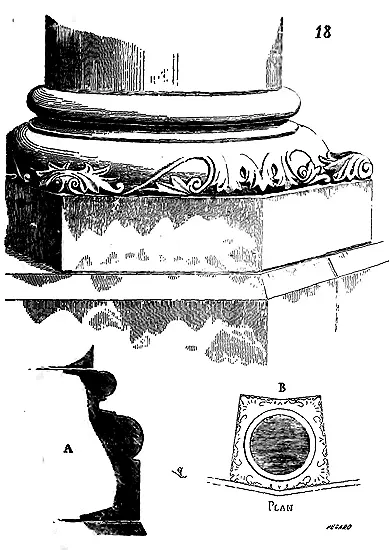

Cette recherche dans les détails se retrouve poussée fort loin dans les bases des colonnettes du triforium du choeur de la cathédrale de Langres. Les colonnettes jumelles qui reposent sur des bases taillées dans un même morceau de pierre, lorsqu'elles sont très-chargées, portent toutes la charge aux deux extrémités de ce morceau de pierre, et manquent rarement de le faire casser au milieu, là où il est le plus faible, puisqu'il n'a sur ce point que l'épaisseur de la plinthe. Pour éviter cet inconvénient, les constructeurs du choeur de la cathédrale de Langres ont eu l'idée de réserver entre les deux colonnettes jumelles, sur la plinthe, un renfort pris dans la hauteur d'assise de la base (19). Cela est fort ingénieux, et ce principe est également appliqué aux chapiteaux de ce triforium (voy. CHAPITEAU).

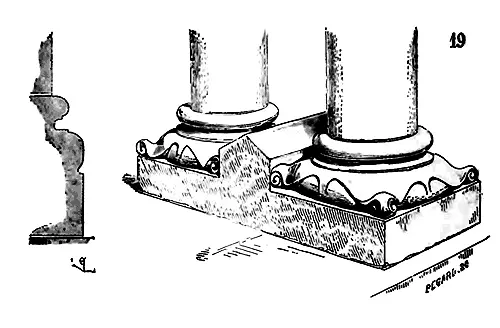

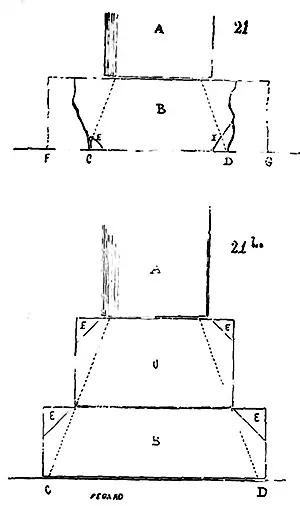

Il ressort déjà de ces quelques exemples que nous venons de donner un fait remarquable: c'est la propension croissante des architectes du XIIe siècle à établir des transitions entre la ligne verticale et la ligne horizontale, à ne jamais laisser porter brusquement la première sur la seconde sans un intermédiaire. Et pour nous faire comprendre par une figure (20): soient A A deux assises horizontales d'une construction et B un point d'appui vertical; les constructeurs ne laisseront jamais les angles C C vides, mais ils les rempliront par des renforts inclinés D D, des transitions qui sont des épaulements, contreforts, glacis, quand on part de la ligne horizontale pour arriver à la ligne verticale; des encorbellements, quand on part de la ligne verticale pour arriver à l'horizontale. Tout est logique dans l'architecture du moyen âge, à dater de la grande école du XIIe siècle, dans les ensembles comme dans les moindres détails; le principe qui conduisait les architectes à élever sur la colonne cylindrique un chapiteau évasé pour porter les membres divers des constructions supérieures, à multiplier les encorbellements pour passer, par une succession de saillies, du point d'appui vertical à la voûte, les amenait naturellement à procéder de la même manière lorsqu'il s'agissait de poser un point d'appui vertical mince sur un large empalement. Aussi, mettant à part les marches, les bancs qui doivent nécessairement, dans les soubassements des édifices, présenter des surfaces horizontales, voyons-nous toujours la surface horizontale exclue comme ne fonctionnant pas, ne portant pas.

En effet: soit (21) A une colonne et B une assise servant d'empatement inférieur, de base. Toute la charge de la colonne porte seulement sur la surface C D. Si forte que soit l'assise de pierre B, pour peu que la surface C D s'affaisse sous la charge, les extrémités C F, D G non chargées ne suivront pas ce mouvement, et la pierre ne possédant aucune propriété élastique cassera en E E. Mais si (21 bis), entre la colonne A et l'empatement B, on place une assise O, les chances de rupture n'existeront plus, car la charge se répartira sur une surface C D beaucoup plus large. Les angles E seront abattus comme inutiles; dès lors, plus de surface horizontale apparente. Telle est la loi qui commande la forme de toutes les bases de l'époque ogivale 89 89 Cette loi, bien entendu, ne s'applique pas seulement aux bases, mais à tout l'ensemble comme aux détails des constructions du moyen âge, à partir du XIIe siècle (voy. CONSTRUCTION).

.

Voyons maintenant comment cette loi une fois établie, non-seulement les architectes ne s'en écartent plus, mais encore l'appliquent jusque dans ses dernières conséquences, sans dévier jamais, avec une rigueur de logique qui, dans les arts, à aucune époque ne fut poussée aussi loin; telle enfin, que chaque tentative, chaque essai nouveau dans cette voie, n'est qu'un degré pour aller au delà. Mais, d'abord, observons que la qualité des matériaux, leur plus ou moins de dureté, influe sur les profils des bases. Lorsque les architectes du XIIe siècle employèrent le marbre ou des calcaires compactes et d'une nature fière , ils se gardèrent de refouiller les scoties des bases; ils multiplièrent les arêtes fines, les plans, pour obtenir des ombres vives, minces, et de l'effet à peu de frais. Dans le Languedoc, où les marbres et les pierres calcaires compactes froides se rencontrent à peu près seules, on trouve beaucoup de profils de bases taillés au XIIe siècle avec un grand soin, une grande finesse de galbe, mais où les refouillements profonds si fréquents dans le Nord sont évités.

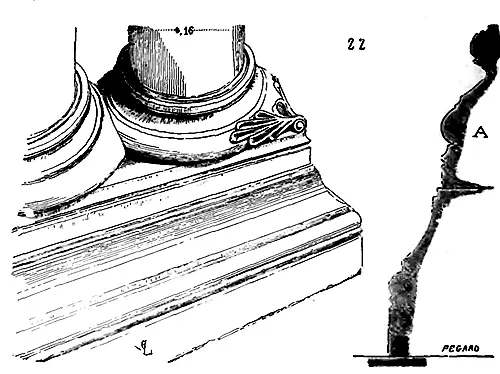

Nous prenons comme exemple une des bases des colonnes jumelles de la galerie du premier étage de l'hôtel de ville de Saint-Antonin près Montauban (22). La pierre employée est tellement compacte et fière qu'elle éclate sous le ciseau, à moins de la tailler à très-petits coups, sans engager l'outil.

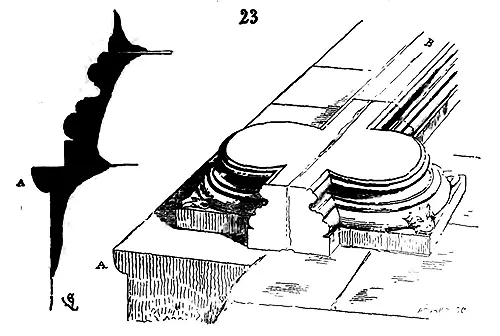

Or le profil A de cette base montre avec quelle adresse les tailleurs de pierre ont évité les refouillements, les membres saillants des moulures, comme ils ont tiré parti de la finesse du grain de la pierre pour obtenir, par des ciselures faites à petits coups, des plans nettement coupés, des arêtes vives quoique peu accentuées. Les traditions antiques, là où elles étaient vivantes, comme en Provence, conservaient encore, à la fin du XIIe siècle, leur influence, tout en permettant l'introduction des innovations. Parmi un grand nombre d'exemples que nous pourrions citer, il en est un fort remarquable: ce sont les bases des piliers du tour du choeur de l'église de Saint-Gilles (23).

Les griffes d'angle viennent s'attacher au tore inférieur de la base ionique romaine; leur sculpture rappelle la sculpture antique. Cette base qui, en se retournant entre les piles, forme le socle d'une clôture, porte sur le sol du choeur et n'est surélevée que du côté du bas-côté en A. Il est à présumer que les colonnes portaient le filet et le congé comme la colonne antique 90 90 Ce choeur est malheureusement détruit, et les bases restent seules à leur place, ainsi que l'indique notre dessin.

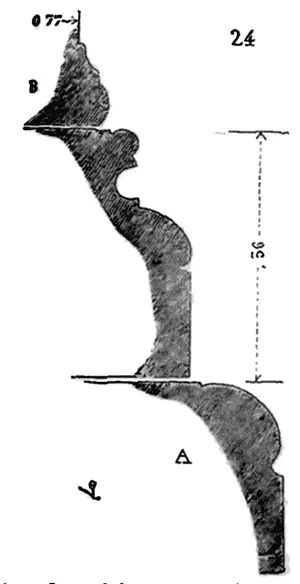

. Dans le choeur de l'église de Vézelay, peu postérieur à celui de Saint-Gilles (dernières années du XIIe siècle), nous retrouvons encore la tradition romaine, mais seulement dans le fût de la colonne qui porte en B un tore, un filet et un cavet (24). Quant à la base elle-même, outre ses griffes, qui sont bien caractérisées et n'ont rien d'antique (voy. GRIFFE), son profil est le profil de la fin du XIIe siècle; le bahut, qui surélève cette base sur le bas-côté, n'est pas couronné par le quart de rond antique de Saint-Gilles, mais par un profil beaucoup mieux approprié à cette place, en ce qu'au lieu de former une arête coupante, il présente un adouci. Ces quelques exceptions mises de côté, la base ne dévie plus de la forme rationnelle que lui avaient donnée les architectes français du XIIe siècle; elle ne fait que la perfectionner jusqu'à l'abus du principe logique qui avait commandé sa composition.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.