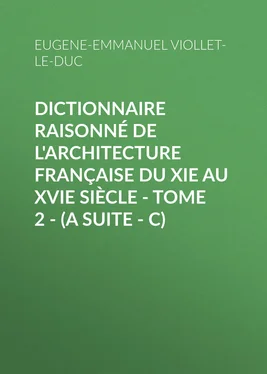

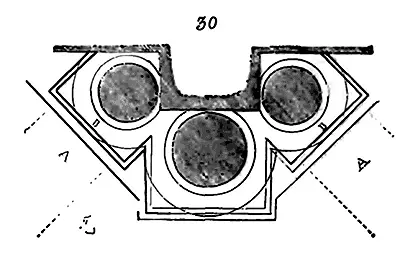

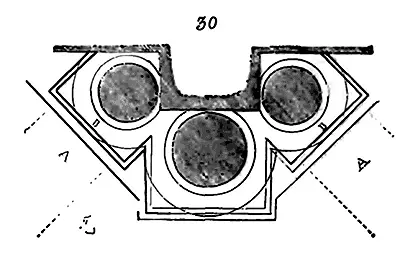

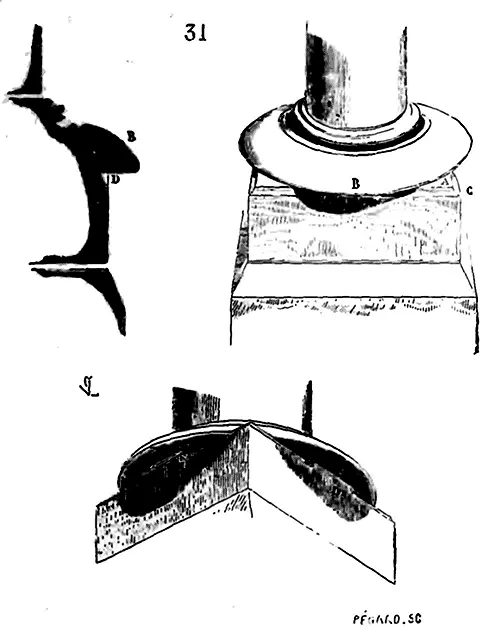

Il y avait à cela deux raisons: la première, que les tailloirs des chapiteaux étant souvent à cette époque posés suivant la direction des arcs des voûtes, les faces B des tailloirs étaient perpendiculaires aux diagonales A; que dès lors les bases prenaient en plan une position semblable à celle des chapiteaux; la seconde, que les bases ainsi placées présentaient des pans coupés B ne gênant pas la circulation. Déjà, dès 1230, la direction et le nombre des arcs des voûtes commandaient non-seulement le nombre et la force des colonnes, mais la position des bases (voy. CONSTRUCTION). Supprimant les griffes aux bases des piliers isolés, on ne pouvait les laisser aux bases des colonnes engagées et des colonnettes des galeries, des fenêtres, etc. Les architectes du XIIIe siècle tenaient trop à l'unité de style pour faire une semblable faute; mais nous ne devons pas oublier leur aversion pour toute surface horizontale découverte et par conséquent ne portant rien. Les griffes enlevées, l'angle de la plinthe carrée redevenait apparent, sec, contraire au principe des épaulements et transitions. Pour éviter cet écueil, les architectes commencèrent par faire déborder de beaucoup le tore inférieur de la base sur la plinthe (31) 94 94 Base de l'église de Notre-Dame de Semur, de Notre-Dame de Dijon, etc. Voyez aussi(37) la figure d'une base de la cathédrale de Laon, commencement du XIIIe siècle.

; mais les angles A, malgré le bizeau C, laissaient encore voir une surface horizontale, et le tore B ainsi débordant (quoique le bizeau C ne fût pas continué sous la saillie en D) était faible, facile à briser; il laissait voir par-dessous, si la base était vue de bas en haut, une surface horizontale E.

On ne tarda guère à éviter ces deux inconvénients en entaillant les angles et en ménageant un petit support sous la saillie du tore.

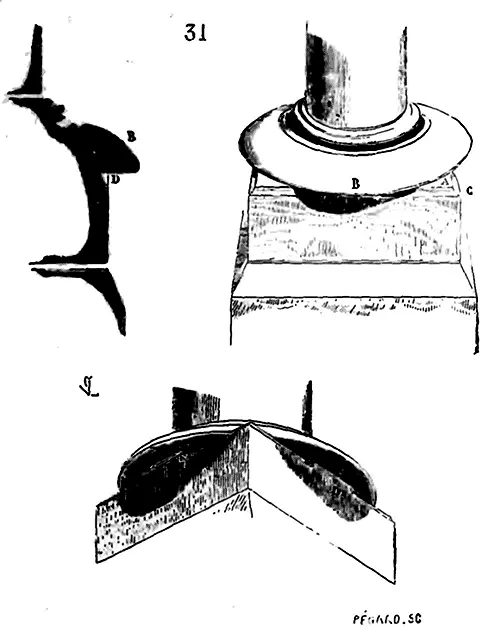

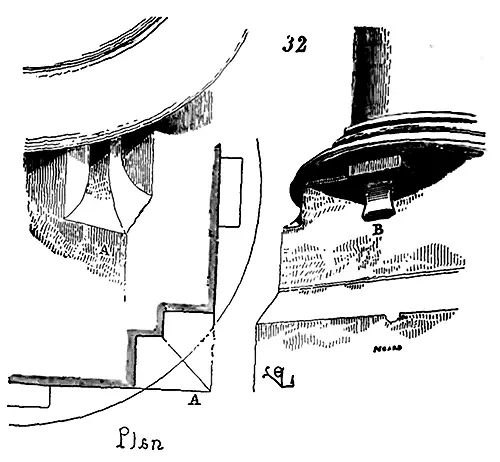

La fig. 32 A indique en plan l'angle de la plinthe dissimulé par un congé, et B le support réservé sous la saillie du tore inférieur.

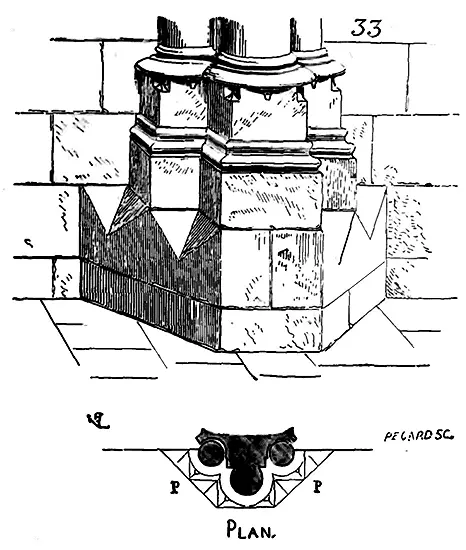

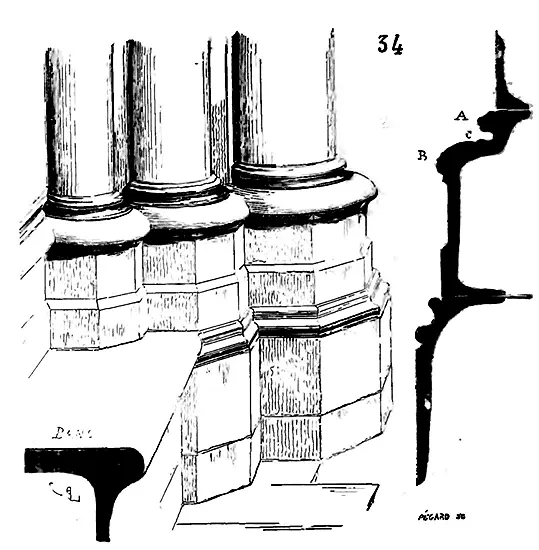

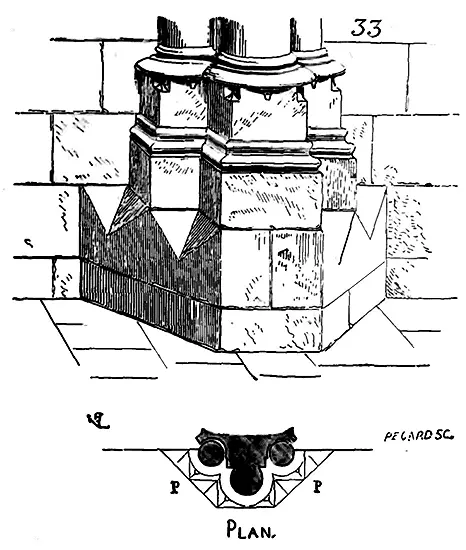

La fig. 33 donne les bases d'une pile engagée du cloître de la cathédrale de Verdun taillées d'après ce principe. On voit que là les angles saillants, contre lesquels il eût été dangereux de heurter les pieds dans une galerie destinée à la promenade ou à la circulation, ont été évités par la disposition à pan coupé des assises inférieures P. Toutes ces tentatives se succèdent avec une rapidité incroyable; dans une même construction, élevée en dix ans, les progrès, les perfectionnements apparaissent à chaque étage. De 1235 à 1245, les architectes prirent le parti d'éviter les complications de tailles pour les plinthes et socles des bases des colonnes secondaires, comme ils l'avaient fait déjà pour les grosses colonnes des nefs, c'est-à-dire qu'ils adoptèrent partout, sauf pour quelques bases de colonnettes de meneaux, la plinthe et le socle octogones. À la cathédrale d'Amiens, dans les parties inférieures du choeur, à la Sainte-Chapelle de Paris, dans la nef de l'église de Saint-Denis, dans le choeur de la cathédrale de Troyes, etc., toutes les bases des colonnes engagées ou isolées sont ainsi taillées (34).

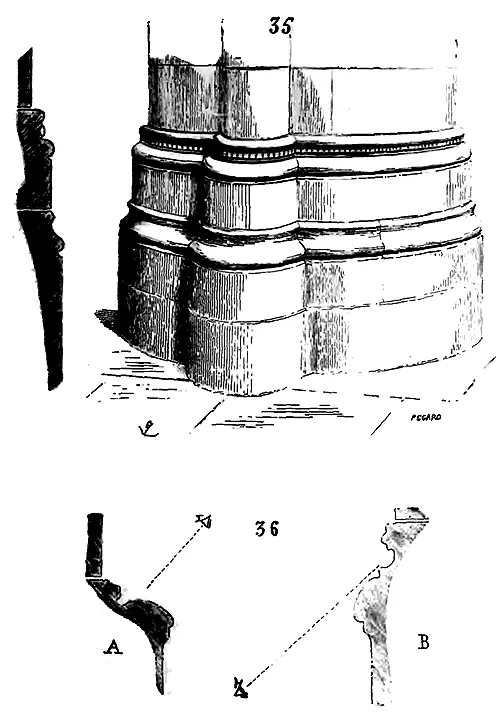

Quelques provinces cependant avaient, à la même époque, pris un autre parti. La Normandie, le Maine, la Bretagne établissaient les bases de leurs piliers, colonnes ou colonnettes isolées ou engagées, sur des plinthes et socles circulaires concentriques à ces tores.

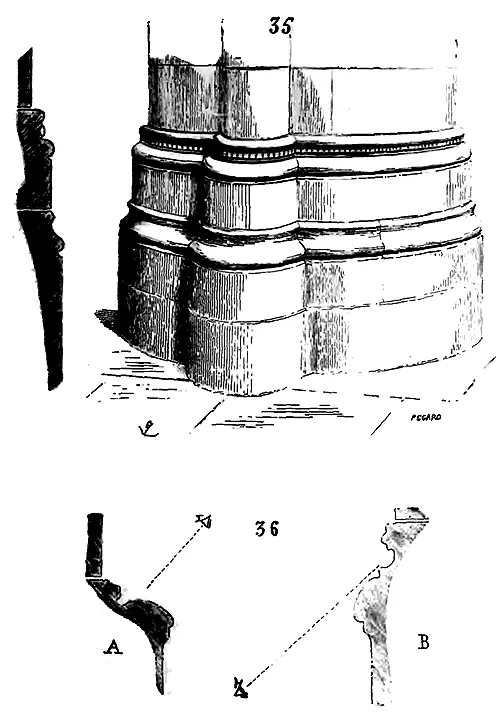

Telles sont les bases des piles de la nef de la cathédrale de Séez (35), les bases des colonnes de la partie de l'église d'Eu qui date de 1240 environ, du choeur de la cathédrale du Mans de la même époque, etc.; car il est à remarquer que, pendant les premières années du XIIIe siècle, ces détails de l'architecture normande ne diffèrent que bien peu de ceux de l'architecture de l'Ile de France, et qu'au moment où, dans les diocèses de Paris, de Reims, d'Amiens, d'Auxerre, de Tours, de Bourges, de Troyes, de Sens, on faisait passer le plan inférieur de la base du carré à l'octogone, on adoptait en Normandie et dans le Maine le socle circulaire. Cette dernière forme est molle, pauvre, et est loin de produire l'effet encore solide de la base sur socle octogone. C'est aussi à la forme circulaire que s'arrêtèrent les architectes anglais, à la même époque. L'influence du style français se fait sentir en Normandie à la fin du règne de Philippe-Auguste; plus tard, le style anglo-normand semble prévaloir, dans cette province, dans les détails sinon dans l'ensemble des constructions.

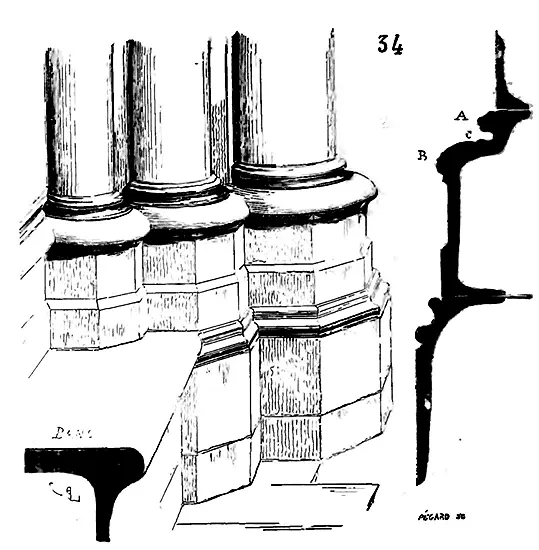

Cependant le profil de la base avait subi des modifications essentielles de 1220 à 1240. Le tore inférieur (fig. 34) A s'était aplati; la scotie C se creusait et arrivait parfois jusqu'à l'aplomb du nu de la colonne; le tore supérieur B, au lieu d'être tracé par un trait de compas, subissait une dépression qui allégeait son profil et lui donnait de la finesse. Le but de ces modifications est bien évident: les architectes voulaient donner plus d'importance au tore inférieur aux dépens des autres membres de la base, afin d'arrêter la colonne par une moulure large et se dérobant le moins possible aux yeux. Mais ce n'est que dans les provinces mères de l'architecture ogivale que ces détails sont soumis à des règles dictées par le bon sens et le goût; ailleurs, en Normandie, par exemple, où la dernière période romane jette un si vif et bel éclat, on voit que l'école ogivale est flottante, indécise; elle mêle ses profils romans au nouveau système d'architecture; elle trace ses moulures souvent au hasard, ou cherche des effets dans lesquels l'exagération a plus de part que le goût. Le profil de la base que nous donnons (fig. 35) en est un exemple: c'est un profil roman; la scotie est maladroitement remplie par un perlé qui amollit encore ce profil, déjà trop plat pour une pile de ce diamètre. Ce n'est pas ainsi que procédaient les maîtres, les architectes tels que Robert de Luzarches, Pierre de Corbie, Pierre de Montereau et tant d'autres sortis des écoles de l'Ile de France, de la Champagne, de la Picardie et de la Bourgogne; ils ne donnaient rien au hasard, et ils se rendaient compte, dans leurs compositions d'ensemble comme dans le tracé des moindres profils, en praticiens habiles qu'ils étaient, des effets qu'ils voulaient produire.

Qu'on ne s'étonne pas si, à propos des bases, nous entrons dans des considérations aussi étendues. Les bases, leur compositions leurs profils, ont, dans les édifices, une importance au moins égale à celle des chapiteaux; elles donnent l'échelle de l'architecture. Celles qui sont posées sur le sol étant près de l'oeil deviennent le point de comparaison, le module qui sert à établir des rapports entre les moulures, les faisceaux de colonnes, les nervures des voûtes. Trop fines ou trop accentuées, elles feront paraître les membres supérieurs d'un monument lourds ou maigres 95 95 Combien d'édifices, dont l'effet intérieur était détruit par ces amas de chaises ou de bancs encombrant leurs bases, paraissent cent fois plus beaux une fois ces meubles enlevés.

.

Читать дальше