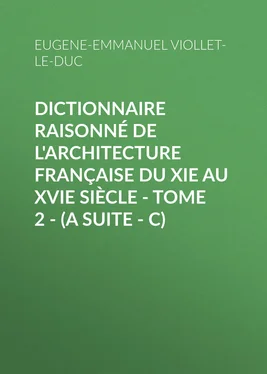

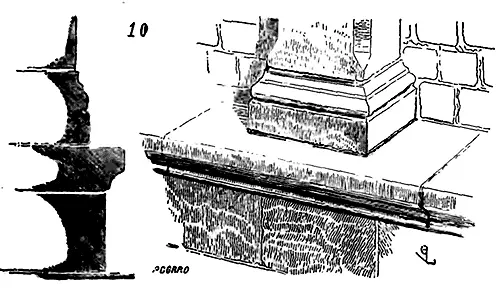

Voici une des bases des piédroits de l'arcature intérieure de la nef de la cathédrale du Mans (Xe siècle) (10), qui se rapproche plutôt des profils des bas temps orientaux que de ceux adoptés par les Romains d'occident. Toutefois, nous pourrions multiplier les exemples de bases antérieures au XIIe siècle, sans trouver un mode général, l'application d'un principe. Un monument antique encore debout, un fragment mal interprété, le goût de chaque tailleur de pierre influaient sur la forme des bases de tel monument, sans qu'il soit possible de reconnaître parmi tous ces exemples, d'une exécution souvent très-négligée, une idée dominante. Nous mettons cependant, comme nous l'avons dit déjà, les monuments clunisiens en dehors de ce chaos.

Dans les provinces où le calcaire dur est commun, la taille de la pierre atteignit, vers le commencement du XIIe siècle, une rare perfection. Cluny était le centre de contrées abondantes en pierre dure, et les ouvriers attachés à ses établissements mirent bientôt le plus grand soin à profiler les bases des édifices dont la construction leur était confiée. Ce membre de l'architecture, voisin de l'oeil, à la portée de la main, fut un de ceux qu'ils traitèrent avec le plus d'amour. Il est facile de voir dans la taille des profils des bases l'application d'une méthode régulière; on procède par épannelages successifs pour arriver du cube à la forme circulaire moulurée.

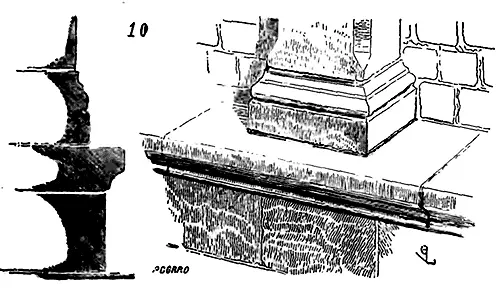

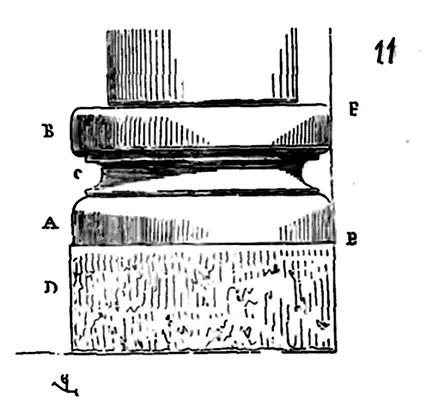

Comme principe de la méthode appliquée au XIIe siècle, nous donnons une des bases si fréquentes dans les édifices du centre de la France et du Charolais (11) 86 86 Cette base provient de l'église d'Ebreuil (Allier).

. Les deux disques A et B sont, comme la figure l'indique, exactement inscrits dans le plan carré du socle D. À partir du point E, le tailleur de pierre a commencé par dégager un cylindre E F, puis il a évidé la scotie C et ses deux listels, se contentant d'adoucir les bords des deux disques A B, sans chercher à donner autrement de galbe à son profil par la retraite du second tore B ou des tailles arrondies en boudins. Ce profil est lourd toutefois, et ne peut convenir qu'à des bases appartenant à des colonnes d'un faible diamètre; mais ce système de taille est appliqué pendant le cours du XIIe siècle et reste toujours apparent; il commande la coupe du profil.

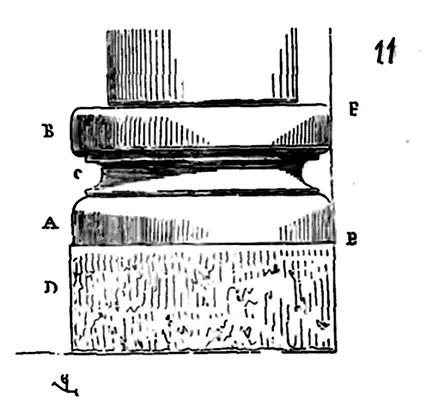

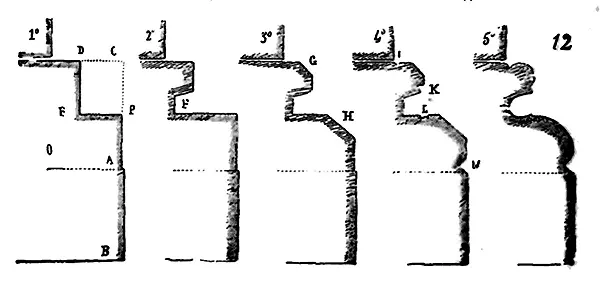

Soit (12) un morceau de pierre O destiné à une base: 1° laissant la hauteur AB pour la plinthe, on dégage un premier cylindre AC, comme dans la fig. 11, puis un second cylindre ED; on obtient l'évidement DEP. 2° on évide la scotie F. 3° On abat les deux arêtes GH. 4° On cisèle les filets IKLM. 5° On arrondit le premier tore, la scotie et le second tore. Quelquefois même, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, la base reste taillée conformément au quatrième épannelage en tout ou partie. Le profil des bases du XIIe siècle conserve, grâce à cet épannelage simple dont on sent toujours le principe, quelque chose de ferme qui convient parfaitement à ce membre solide de l'architecture et qui contraste, il faut l'avouer, avec la mollesse et la forme indécise de la plupart des profils des bases romaines. Le tore inférieur, au lieu d'être coupé suivant un demi-cercle et de laisser entre lui et la plinthe une surface horizontale qui semble toujours prête à se briser sous la charge, s'appuie et semble comprimé sur cette plinthe. Mais les architectes du XIIe siècle vont plus loin, observant que, malgré son empatement, le tore inférieur de la base laisse les quatre angles de la plinthe carrée vides, que ces angles peu épais s'épaufrent facilement pour peu que la base subisse un tassement; les architectes, disons-nous, renforcent ces angles par un nerf, un petit contre-fort diagonal qui, partant du tore inférieur, maintient cet angle saillant. Cet appendice, que nous nommons griffe aujourd'hui (voy. ce mot), devient un motif de décoration et donne à la base du XIIe siècle un caractère qui la distingue et la sépare complétement de la base romaine.

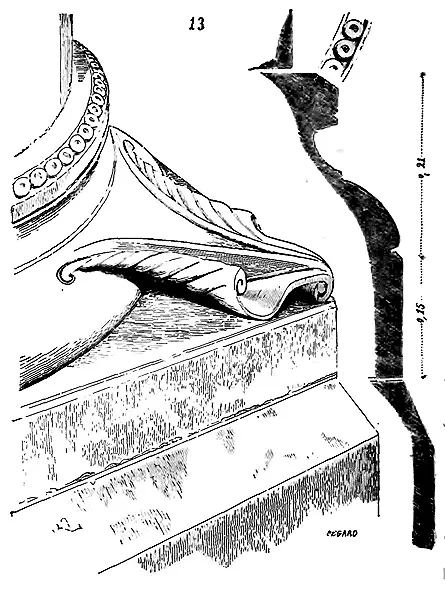

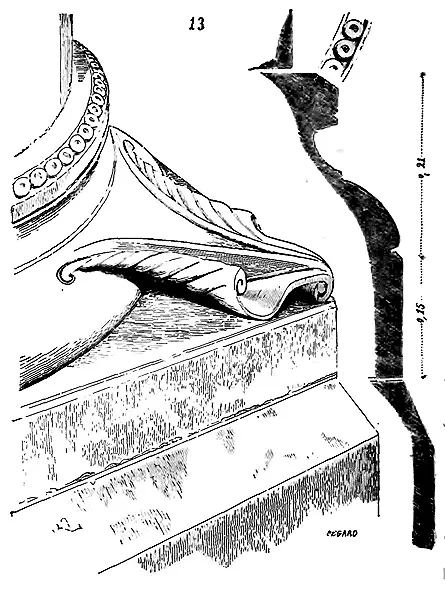

Nous donnons (13) le profil d'une des bases des colonnes monocylindriques du tour du choeur de l'église de Poissy taillé suivant le procédé indiqué par la fig. 12, et le dessin de la griffe d'angle de cette base partant du tore inférieur pour venir renforcer la saillie formée par la plinthe carrée. Il n'est pas besoin d'insister, nous le croyons, sur le mérite de cette innovation si conforme aux principes du bon sens et d'un aspect si rassurant pour l'oeil. Quand on s'est familiarisé avec cet appendice, dont l'apparence comme la réalité présentent tant de solidité, la base romaine, avec sa plinthe isolée, a quelque chose d'inquiétant; il semble (et cela n'arrive que trop souvent) que ses cornes maigres vont se briser au moindre mouvement de la construction, ou au premier choc. C'est vers le commencement du XIe siècle que l'on voit apparaître les premières griffes aux angles des bases; elles se présentent d'abord comme un véritable renfort très-simple, pour revêtir bientôt des formes empruntées à la flore ou au règne animal (voy. GRIFFE).

Il nous serait difficile de dire dans quelle partie de l'Occident cette innovation prit naissance, mais il est incontestable qu'on la voit adoptée presque sans exception dans toutes les provinces françaises, à partir de la première moitié du XIIe siècle. Sur les bords du Rhin, comme en Provence et dans le nord de l'Italie, les bases des colonnes sont presque toujours dès cette époque, et pendant la première moitié du XIIIe siècle, munies de griffes.

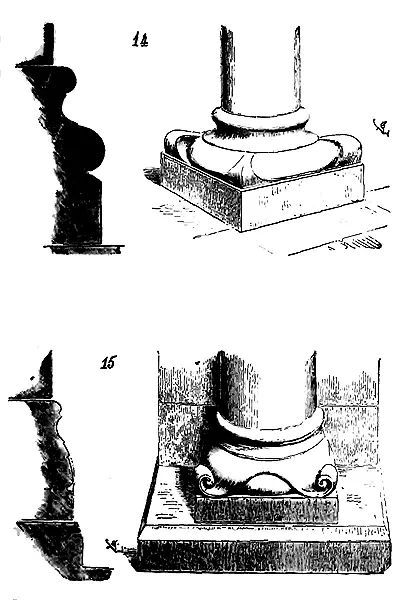

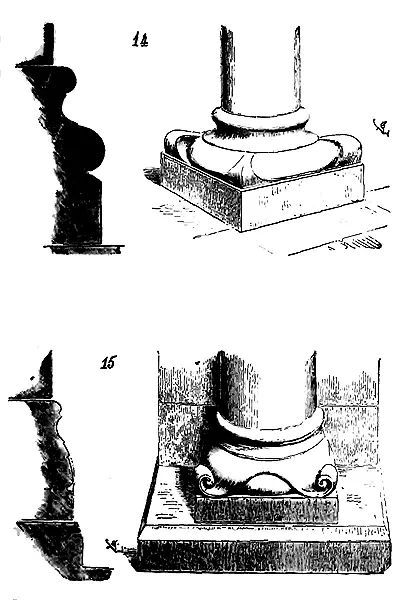

Nous représentons (14) une des bases des colonnes de la nef de l'église de Rosheim, près Strasbourg (rive gauche du Rhin), qui est renforcée de griffes très-simples (première moitié du XIIe siècle); et (15) une base des colonnes engagées de l'église de Schelestadt, même époque, qui offre la même particularité, bien que, de ces deux profils, l'un soit très-saillant et l'autre très-peu accentué. Mais on remarquera que dans ces deux exemples, comme dans tous ceux que nous pourrions tirer des monuments rhénans, le goût fait complétement défaut.

Les bases des colonnes de l'église de Rosheim sont ridiculement empatées et lourdes, celles de l'église de Schelestadt sont au contraire trop plates et leurs griffes fort pauvres d'invention.

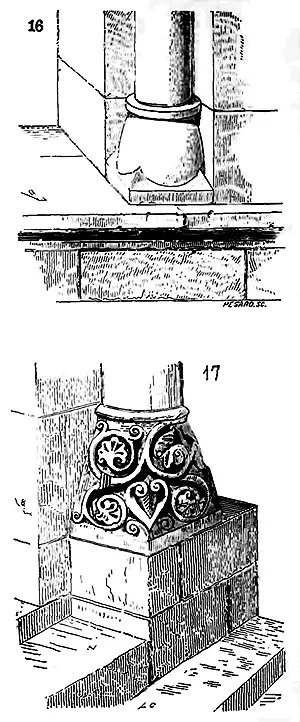

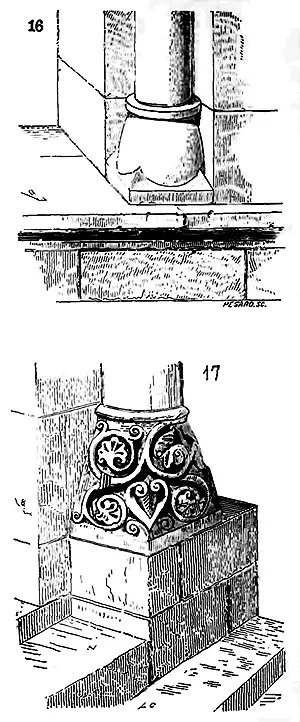

C'est toujours dans l'Ile de France ou les provinces avoisinantes qu'il faut chercher les beaux exemples de l'architecture du moyen âge, soit comme ensemble soit comme détails. Tandis que dans ces contrées, centre des arts et du mouvement intellectuel au XIIe siècle, la base se soumettait, ainsi que tous les membres de l'architecture, à des règles raisonnées, l'anarchie ou les vieilles traditions régnaient encore dans les provinces du centre, qui ne suivaient que tardivement l'impulsion donnée par les artistes du XIIe siècle. En Auvergne, dans le Berry, le Bourbonnais et une partie du Poitou, la base reste longtemps dépourvue de son nouveau membre, la griffe, et les architectes paraissent livrés aux fantaisies les plus étranges. C'est ainsi que nous voyons au clocher d'Ébreuil (Allier) des colonnes dont les chapiteaux et les bases sont identiques de forme (16). Même chose à la porte de l'église de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), à l'église de Cusset, qui nous laisse voir encore une base dont la forme et la sculpture appartiennent à un chapiteau (17) 87 87 Ces deux derniers exemples appartiennent au XIIe siècle. C'est à M. Millet, architecte, que nous devons les dessins de ces deux bases.

.

Читать дальше