Un détail très-remarquable distingue la base antique romaine de la base du moyen âge dès les premiers temps; la colonne romaine porte à son extrémité inférieure une saillie composée d'un congé et d'un listel, tandis que la colonne du moyen âge, sauf quelques rares exceptions dont nous tiendrons compte, ne porte aucune saillie inférieure, et vient poser à cru sur la base. Ainsi, dans la colonne antique, entre le tore supérieur de la base et le fût de la colonne, il y a une moulure dépendant de celle-ci qui sert de transition. Cette moulure est supprimée dès l'époque romane. Le congé et le filet inférieur du fût de la colonne exigeaient, pour être conservés, un évidement dans toute la hauteur de ce fût; ces membres supprimés, les tailleurs de pierre s'épargnaient un travail considérable. C'est aussi pour éviter cet évidement à faire sur la longueur du fût que l'astragale fut réunie au chapiteau au lieu de tenir à la colonne (voyez ASTRAGALE).

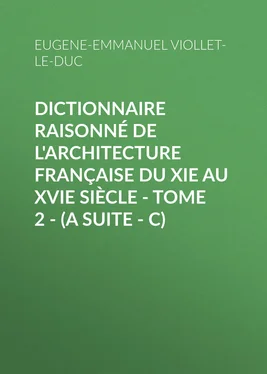

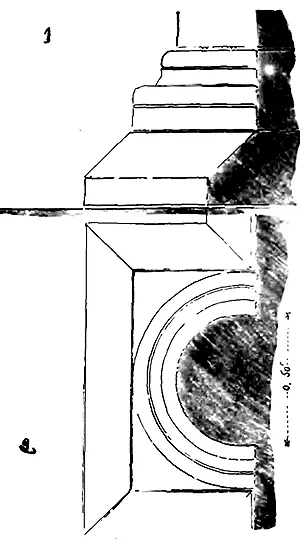

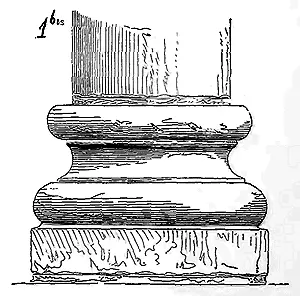

Nous donnons tout d'abord quelques-unes des variétés de bases adoptées du VIIe au Xe siècle. La fig. 1 est une des bases trouvées dans les substructions de l'église collégiale de Poissy, substructions qui paraissent appartenir à l'époque mérovingienne 85 85 C'est au-dessous du sol de l'église reconstruite au XIIe siècle que ces bases ont été découvertes à leur ancienne place; autour d'elles ont été trouvés de nombreux fragments de chapiteaux et tailloirs du travail le plus barbare, des débris de tuiles romaines. Il n'est pas douteux que ces restes dépendent de l'église bâtie à Poissy par les premiers rois mérovingiens. Le sol de ces bases est à 0m,60 en contre-bas du sol de l'église du XIIe siècle.

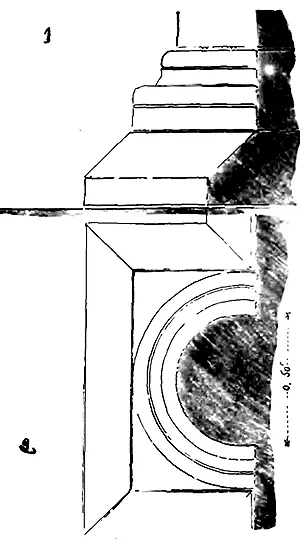

. La fig. 1 bis reproduit le profil de la plupart des bases de l'arcature carlovingienne; visible encore dans la crypte de l'église abbatiale de Saint-Denis en France (Xe siècle).

On retrouve dans ces deux profils une grossière imitation de la base romaine des bas temps.

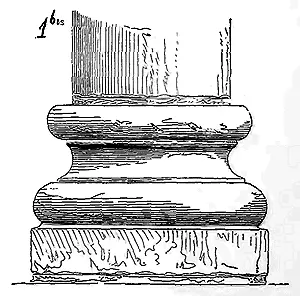

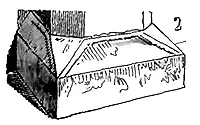

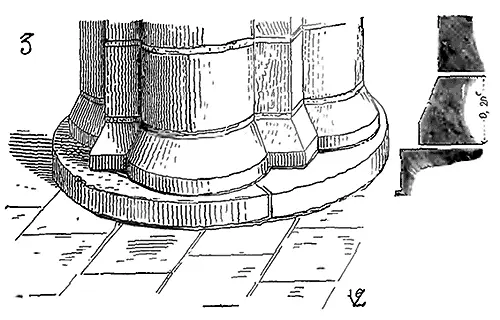

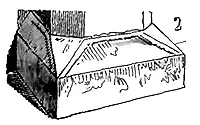

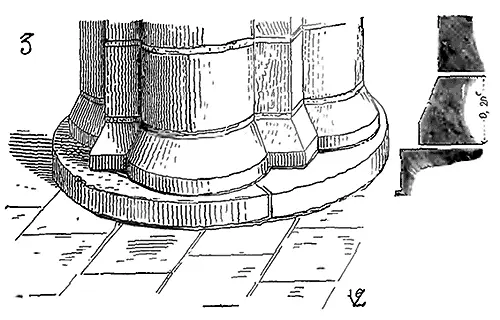

La fig. 2 donne une des bases des piliers à pans coupés de la crypte de Saint-Avit à Orléans: c'est un simple biseau orné d'un tracé grossièrement ciselé (VIIe ou VIIIe siècle); la fig. 3, les bases des piliers de la crypte de l'église Saint-Étienne d'Auxerre (IXe siècle). Ici les piliers se composent d'une masse à pan carré cantonnée de quatre demi-colonnes; la base n'est qu'un biseau reposant sur un plateau circulaire. Ce fait est intéressant à constater, car c'est une innovation introduite dans l'architecture par le moyen âge. L'idée de faire reposer les piliers composés de colonnes sur une première assise offrant une assiette unique aux diverses saillies que présentent les plans de ces piliers, ne cesse de dominer dans la composition des bases des époques romane et ogivale.

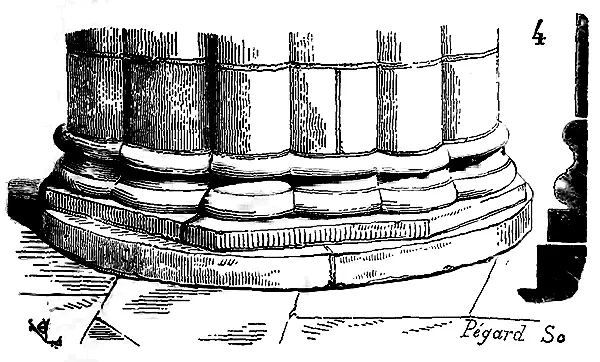

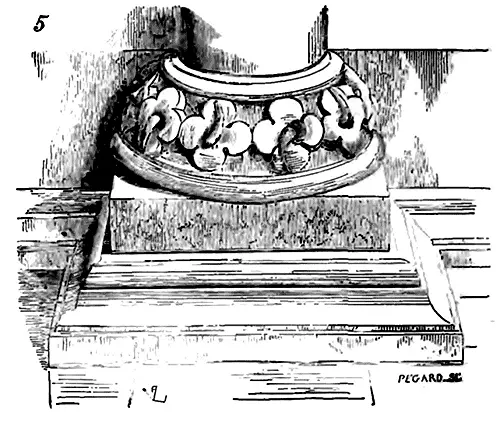

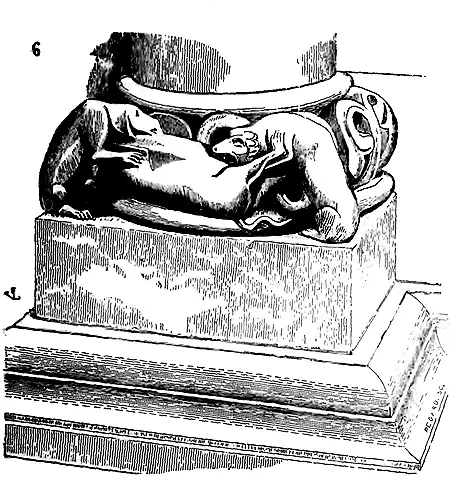

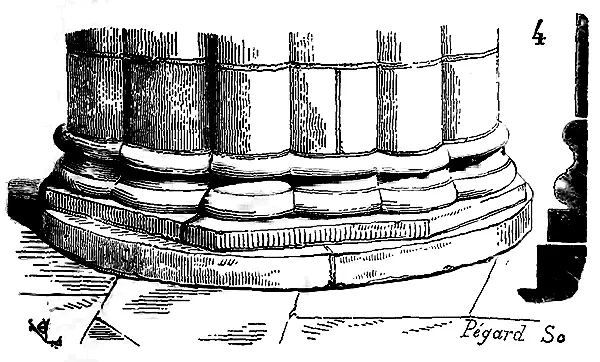

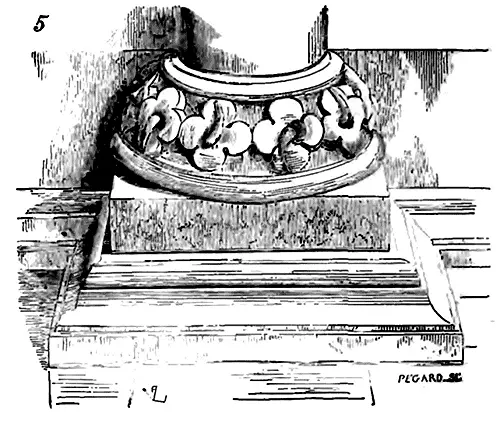

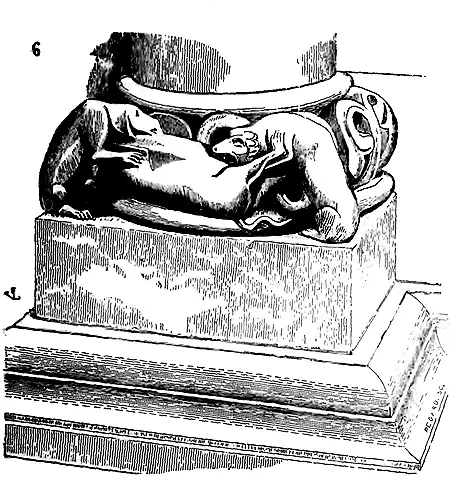

Nous en trouvons un autre exemple dans l'église Saint-Remy de Reims. Les piliers de la nef de cette église datent du IXe siècle; ils sont formés d'un faisceau de colonnes (4) avec leur base romaine corrompue reposant sur une assise basse circulaire (voy. PILIER). Dans les contrées où les monuments antiques restaient debout, il va sans dire que la base romaine persiste, est conservée plus pure que dans les provinces où ces édifices avaient été détruits. Dans le midi de la France, sur les bords du Rhône, de la Saône et du Rhin, on retrouve le profil de la base antique jusque vers les premières années du XIIIe siècle; les innovations apparaissent plus tôt dans le voisinage des grands centres d'art, tels que les monastères. Jusqu'au XIe siècle cependant, les établissements religieux ne faisaient que suivre les traditions romaines en les laissant s'éteindre peu à peu; mais quand, à cette époque, la règle de Cluny eut formé des écoles, relevé l'étude des lettres et des arts, elle introduisit de nouveaux éléments d'architecture, parmi les derniers restes des arts romains. Dans les détails comme dans l'ensemble de l'architecture, Cluny ouvrit une voie nouvelle (voy. ARCHITECTURE MONASTIQUE); pendant que le chaos règne encore sur la surface de l'Occident, Cluny pose des règles, et donne aux ouvriers qui travaillent dans ses établissements certaines formes, impose une exécution qui lui appartiennent. C'est dans ses monastères que nous voyons la base s'affranchir de la tradition romaine, adopter des profils nouveaux et une ornementation originale. Les bases des colonnes engagées de la nef de l'église abbatiale de Vézelay fournissent un nombre prodigieux d'exemples variés; quelques-uns rappellent encore la base antique, mais déjà les profils ne subissent plus l'influence stérile de la décadence; ils sont tracés par des mains qui cherchent des combinaisons neuves et souvent belles; d'autres sont couverts d'ornements (5) et même de figures d'animaux (6). À la même époque (vers la fin du XIe siècle), on voit ailleurs l'ignorance et la barbarie admettre des formes sans nom, confuses et sans caractère déterminé.

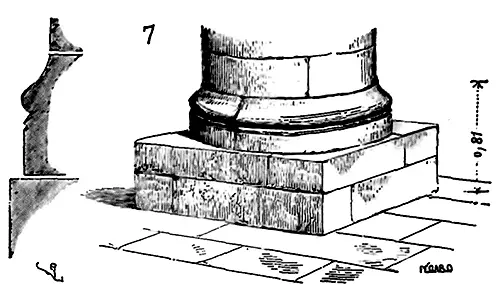

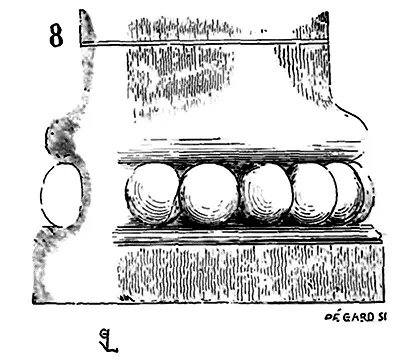

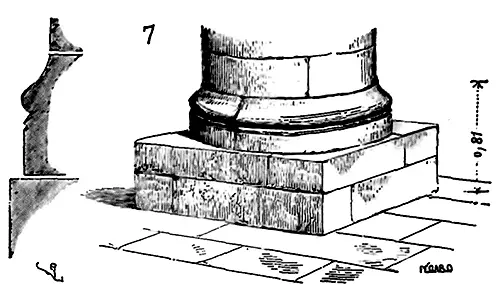

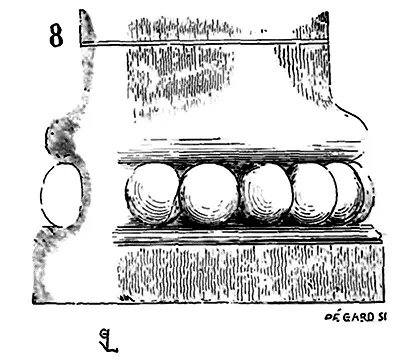

Les bases de piliers appartenant à la nef romane de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne (fin du XIe siècle) dénotent et l'oubli des traditions romaines et le plus profond mépris pour la forme, l'invention la plus pauvre: (7) est une des bases des piles monocylindriques, et (8) une base des colonnes engagées de cette nef. Toutes portent sur un dé carré qui les inscrit.

Ailleurs, dans le Berry, dans le Nivernais, on faisait souvent alors des bases tournées, c'est-à-dire profilées au tour; ce procédé était également appliqué aux colonnes (voy. COLONNE).

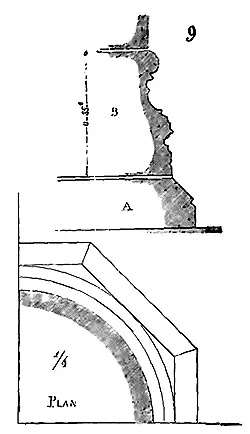

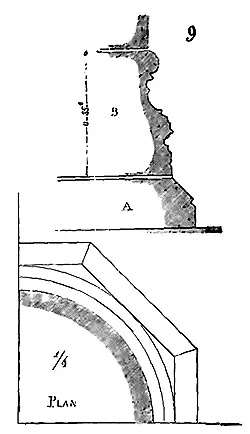

Nous donnons (9) le profil de l'une des bases supportant les colonnes du tour du choeur de l'église Saint-Étienne de Nevers, qui est taillé d'après ce procédé (XIe siècle). Le tour invitait à donner aux profils une grande finesse; il permettait de multiplier les arêtes, les filets; et les tourneurs de bases usaient de cette faculté. La base tournée B, composée d'une assise, repose sur un socle à huit pans A qui inscrit son plus grand diamètre.

Dans le nord, en Normandie, dans le Maine, déjà dès le Xe siècle les tailleurs de pierre avaient laissé de côté les moulures romaines corrompues, et s'appliquaient à exécuter des profils fins, peu saillants, d'un galbe doux et délicat. Naturellement les bases subissaient cette nouvelle influence. C'est par la finesse du galbe et le peu de saillie que les profils normands se distinguent pendant l'époque romane (voyez PROFIL).

Читать дальше