Les barrières étaient un poste d'honneur; c'était là que l'élite de la garnison se tenait en temps de guerre. «À la porte Saint-Jacques (de Paris) et aux barrières étoient le comte de Saint-Pol, le vicomte de Rohan, messire Raoul de Coucy, le sire de Cauny, le sire de Cresques, messire Oudart de Renty, messire Enguerran d'Eudin. Or avint ce mardi au matin (septembre 1370) qu'ils se délogèrent (les Anglais) et boutèrent le feu ès villages où ils avoient été logés, tant que on les véoit tout clairement de Paris. Un chevalier de leur route avoit voué, le jour devant, qu'il viendroit si avant jusques à Paris qu'il hurteroit aux barrières de sa lance. Il n'en mentit point, mais se partit de son conroi, le glaive au poing, la targe au col, armé de toutes pièces; et s'en vint éperonnant son coursier, son écuyer derrière lui sur un autre coursier, qui portoit son bassinet. Quant il dut approcher Paris, il prit son bassinet et le mit en sa tête: son écuyer lui laça par derrière. Lors se partit cil brochant des éperons, et s'en vint de plein élai férir jusques aux barrières. Elles étoient ouvertes; et cuidoient les seigneurs qui là étoient qu'il dût entrer dedans; mais il n'en avoit nulle volonté. Ainçois quand il eut fait et hurté aux barrières, ainsi que voué avoit, il tira sur frein et se mit au retour. Lors dirent les chevaliers de France qui le virent retraire: Allez-vous-en, allez, vous vous êtes bien acquitté... 83 83 Les Chroniques de Froissart , liv. I, IIe partie, p. 618.

»

Il n'est pas besoin de dire qu'autour des camps on établissait des barrières (voy. LICE, ENCLOSURE) 84 84 En 1386, lors du projet d'expédition en Angleterre, «le connétable de France Olivier de Clisson fit ouvrer et charpenter l'enclosure d'une ville, tout de bon bois et gros, pour asseoir en Angleterre là où il leur plairoit, quand ils y auroient pris terre, pour les seigneurs loger et retraire de nuit, pour eschiver les périls des réveillemens (surprises)... On la pouvoit défaire par charnières ainsi que une couronne et rasseoir membre à membre. Grand foison de charpentiers et d'ouvriers l'avoient compassée et ouvrée...» Les Chroniques de Froissart , liv. III, p. 498.

. Dans les tournois, il y avait aussi le combat à la barrière. Une barrière de cinq pieds environ séparait la lice en deux. Les jouteurs, placés à ses extrémités, à droite et à gauche, lançaient leurs chevaux l'un contre l'autre, la lance en arrêt, et cherchaient à se désarçonner; la barrière, qui les séparait, empêchait les chevaux de se choquer, rendait le combat moins dangereux en ne laissant aux combattants que leurs lances pour se renverser. Ces barrières de tournois étaient couvertes d'étoffes brillantes ou peintes, et parfaitement planchéiées des deux côtés pour que les chevaux ou les combattants ne pussent se heurter contre les saillies des poteaux ou traverses.

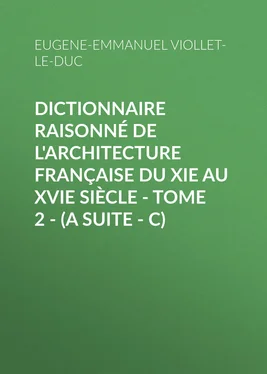

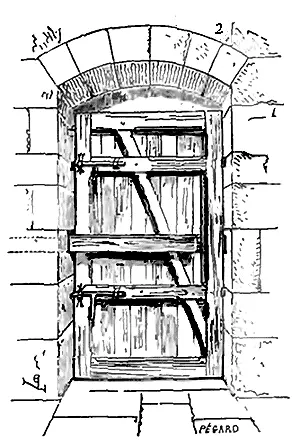

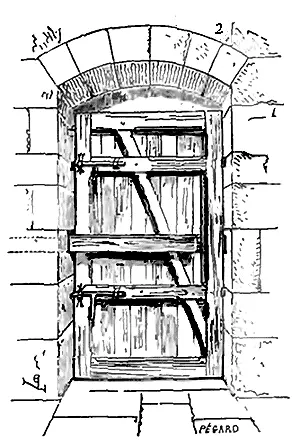

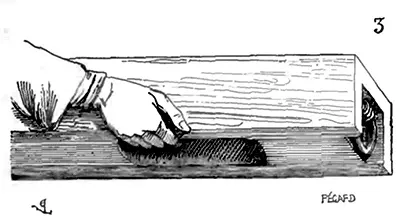

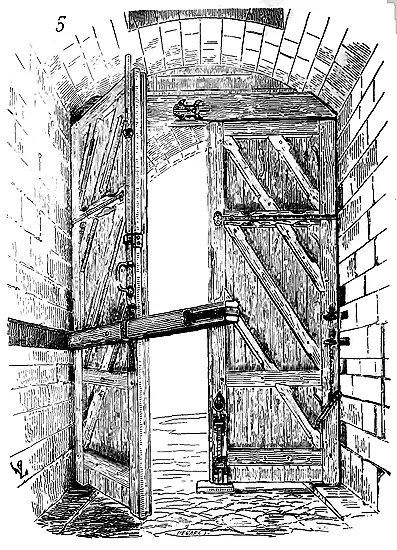

Quant aux barres proprement dites, c'étaient des pièces de bois qui servaient à clore et renforcer les ventaux des portes que l'on tenait à fermer solidement. Les portes extérieures des tours, des ouvrages isolés de défense, lorsqu'elles ne se ferment que par un vantail, sont souvent munies de barres de bois qui rentrent dans l'épaisseur de la muraille. En cas de surprise, en poussant le vantail et tirant la barre de bois, on le maintenait solidement clos et on se donnait le temps de verrouiller. Voici (2) une des portes des tours de la cité de Carcassonne fermée par ce moyen si simple. Du côté opposé au logement de la barre est pratiqué, dans l'ébrasement de la porte, une entaille carrée qui reçoit le bout de cette barre, lorsqu'elle est complétement tirée: le vantail se trouvait ainsi fortement barricadé; pour tirer cette barre, un anneau était posé à son extrémité, et, pour la faire rentrer dans sa loge, une mortaise profonde, pratiqué en dessous, permettait à la main de la faire sortir de l'entaille dans laquelle elle s'engageait (3).

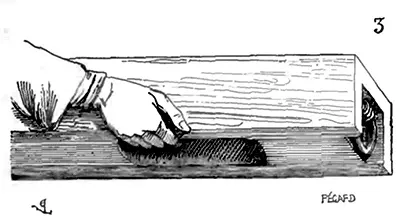

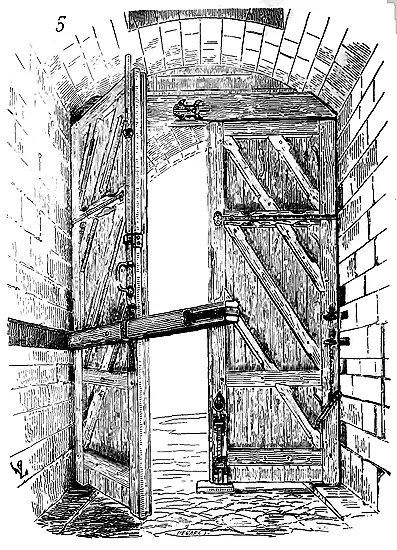

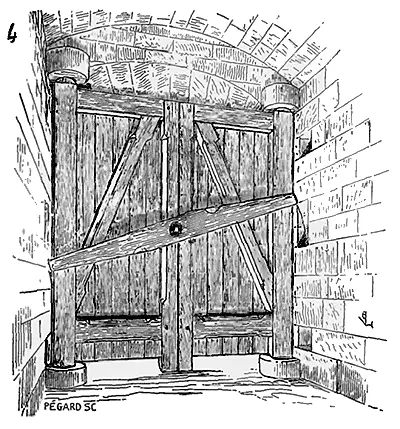

Les portes à deux vantaux des forteresses se barricadaient au moyen d'une barre en bois à fléau, comme cela se pratique encore aujourd'hui dans bien des cas. Ce fléau, pivotant sur un axe, entrait dans deux entailles faites dans les ébrasements en maçonnerie de la porte (4) lorsque les vantaux étaient poussés. Quelquefois, comme à la porte Narbonnaise de la cité de Carcassonne, la barre des vantaux doubles était fixée horizontalement à l'un des deux vantaux, venait battre sur l'autre et était maintenue à son extrémité par une forte clavette passant à travers deux gros pitons en fer (5).

Les deux vantaux se trouvaient ainsi ne former qu'une clôture rigide, pendant que l'on prenait le temps de pousser les verroux et de poser d'autres barres mobiles engagées à leurs extrémités dans des trous carrés pratiqués dans les ébrasements.

BART, s. m. Vieux mot employé pour moellon, pavé.

BAS-COTÉ, s. m. C'est le nom que l'on donne aux nefs latérales des églises (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CATHÉDRALE, ÉGLISE).

BASE, s. f. On nomme ainsi l'empatement inférieur d'une colonne ou d'un pilier. Les Grecs de l'antiquité ne plaçaient une assise formant base que sous les colonnes des ordres ionique et corinthien; l'ordre dorique en était dépourvu. Sous l'empire, les Romains adoptèrent la base pour tous leurs ordres, et cette tradition fut conservée pendant les premiers siècles du moyen âge. L'ordre toscan, qui n'est que le dorique modifié par les Romains, fut très-rarement employé pendant le Bas-Empire; on donnait alors la préférence aux ordres corinthien et composite, comme plus somptueux. Les bases appliquées aux colonnes de ces ordres se composaient, avec quelques variétés de peu d'importance, d'une tablette inférieure carrée ou plinthe, d'un tore, d'une ou deux scoties séparées par une baguette, et d'un second tore; le fût de la colonne portait le listel et le congé. Souvent la base était posée sur un dé ou stylobate, simple ou décoré de moulures. Rien n'égale la grossièreté des bases de colonnes appartenant aux édifices des époques mérovingienne et carlovingienne, comme profil et comme taille. On y trouve encore les membres des bases romaines, mais exécutés avec une telle imperfection qu'il n'est pas possible de définir leur forme, de tracer leur profil. Leur proportion, par rapport au diamètre de la colonne, est complétement arbitraire; ces bases sont parfois très-hautes pour des colonnes d'un faible diamètre, et basses pour de grosses colonnes. Tantôt elles ne se composent que d'un biseau, tantôt on y voit une série de moulures superposées sans motif raisonnable. Il nous serait difficile de donner une suite complète de bases de ces temps de barbarie; car il semble que chaque tailleur de pierre n'ait été guidé que par sa fantaisie ou une tradition fort vague des formes adoptées pendant les bas temps. Nous ne pouvons que signaler les particularités que présentent certaines bases de l'époque carlovingienne, et surtout nous nous appliquerons à expliquer la transition de la base romaine corrompue à la base définitivement adoptée à la fin du XIIe siècle et pendant la période ogivale.

Читать дальше