Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

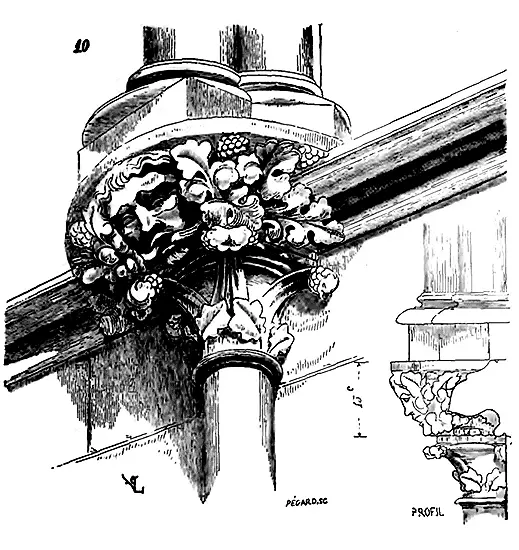

Pendant le XIIIe siècle, à l'extérieur, les bandeaux ne sont plus guère que des moulures avec larmiers sans ornements; car les architectes de cette époque craignaient évidemment de détruire l'effet des lignes verticales, en donnant aux membres horizontaux de leur architecture une trop grande importance, et la sculpture, en occupant les yeux, aurait prêté aux bandeaux trop de valeur. Cependant on voit encore quelquefois, à cette époque, des bandeaux avec ornements; mais c'est lorsque l'on a voulu indiquer un étage ou sol. C'est ainsi qu'à l'extérieur de la Sainte-Chapelle de Paris il existe un grand bandeau décoré de feuilles et de crochets au niveau du sol de la chapelle haute.

Si séduisante que soit l'architecture romane du Poitou et des provinces de l'ouest, il faut convenir qu'elle n'est pas si scrupuleuse, et ses monuments sont parfois couverts de bandeaux sculptés dont la place est déterminée seulement par le goût ou la fantaisie de l'artiste, non par un étage, une ordonnance d'architecture distincte. Pendant la période romane, beaucoup de membres horizontaux d'architecture dont la fonction est très-secondaire, comme les impostes des archivoltes, les tailloirs des chapiteaux de colonnes engagées, des appuis de croisées, où les tablettes basses des arcatures de couronnement, deviennent de véritables bandeaux, c'est-à-dire qu'ils pourtournent toutes les saillies de la construction, tels que les contre-forts, par exemple. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, cette méthode persiste; mais quand le système de l'architecture ogivale est développé, on ne voit jamais ces membres secondaires horizontaux devenir des bandeaux. Cela est bien évident à la Sainte-Chapelle de Paris; seul, le profil dont nous venons de parler, et qui indique le niveau du sol de la chapelle haute, pourtourne l'édifice, passe sur les nus des murs comme sur les contre-forts. À la cathédrale d'Amiens, à la cathédrale de Reims et à celle de Chartres, les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée forment bandeau, mais sans ornements (voy. CHAPELLE); à partir de ce profil, les contre-forts montent verticalement sans ressauts ni interruption horizontale sur les côtés, leurs faces étant seules munies de larmiers qui empêchent les eaux de laver leurs parements exposés à la pluie. Il ne peut en être autrement; lorsqu'on examine la structure des édifices dans lesquels le système ogival est franchement adopté et suivi, toute la construction ne se composant que de contre-forts entre lesquels des fenêtres s'ouvrent dans toute la hauteur des étages, il n'y avait pas de murs; les bandeaux indiquent des repos horizontaux, des arases, étaient contraires à ce système vertical; leur effet eût été fâcheux; leurs profils saillants sur les faces latérales des contre-forts seraient venus pénétrer gauchement les piédroits des fenêtres, sans utilité ni raison (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CONTREFORT). À partir du XIIIe siècle, dans l'architecture religieuse, le bandeau n'existe plus par le fait, les murs pleins étant supprimés; on ne les rencontre, comme dans le dernier exemple que nous venons de donner, que lorsqu'ils sont le prolongement horizontal des appuis des fenêtres; seulement, leurs profils se modifient suivant le goût du moment (voy. PROFIL). Dans l'architecture civile, où les murs sont conservés forcément, où la construction ne se compose pas uniquement de contre-forts laissant de grands jours entre eux, des bandeaux indiquent le niveau des planchers (voy. CHÂTEAU, MAISON). Parfois alors les bandeaux sont décorés de sculptures, particulièrement pendant le XVe siècle. Composés de simples moulures profilées dans une assise basse pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, ils prennent, au contraire, de la hauteur et une saillie prononcée au XVe siècle, coupent les façades horizontalement, par une ornementation plus ou moins riche. Au XVIe siècle, les bandeaux perdent leur aspect d'arase, pour devenir de véritables entablements avec leur architrave, leur frise et leur corniche, même lorsque l'absence d'un ordre antique devrait exclure l'emploi de tous ces membres. Les façades ne sont plus alors que des bâtiments superposés (voy. ORDRE).

BARBACANE, barbequenne . s. f. On désignait pendant le moyen âge, par ce mot, un ouvrage de fortification avancé qui protégeait un passage, une porte ou poterne, et qui permettait à la garnison d'une forteresse de se réunir sur un point saillant à couvert, pour faire des sorties, pour protéger une retraite ou l'introduction d'un corps de secours. Une ville ou un château bien munis étaient toujours garnis de barbacanes, construites simplement en bois, comme les antemuralia , procastria des camps romains, ou en terre avec fossé, en pierre ou moellon avec pont volant, large fossé et palissades antérieures (voy. ARCHITECTURE MILITAIRE). La forme la plus ordinaire donnée aux barbacanes était la forme circulaire ou demi-circulaire, avec une ou plusieurs issues masquées par la courbe de l'ouvrage. Les armées qui campaient avaient le soin d'élever devant les entrées des camps de vastes barbacanes, qui permettaient aux troupes de combiner leurs mouvements d'attaque, de retraite ou de défense. Au moment d'un siége, en dehors des murs des forteresses, on élevait souvent des barbacanes, qui n'étaient que des ouvrages temporaires, et dans lesquels on logeait un surcroît de garnison.

«Hordéiz ot et bon et bel,

Par defors les murs dou chastel

Ses barbacanes fist drecier

Por son chastel miauz enforcier.

Sodoiers mande por la terr

Qu'il vaingnent à li por conquerre.

Sergens à pié et à cheval:

Tant en y vint que tot un val

En fu covert, grant joie en fist

Renart, et maintenant les mist

Es barbacanes por deffense 76 76 Roman du Renard , t. II, p. 327, vers 18495.

.»

Mais, le plus souvent, les barbacanes étaient des ouvrages à demeure autour des forteresses bien munies.

«Haut sont li mur, et parfont li fossé,

Les barbacanes de fin marbre listé,

Hautes et droites, ja greignors ne verrés 77 77 Le Roman de Garin .

.»

Parmi les barbacanes temporaires, une des plus célèbres est celle que le roi saint Louis fit faire pour protéger la retraite de son corps d'armée et passer un bras du Nil, après la bataille de la Massoure. Le sire de Joinville parle de cet ouvrage en ces termes: «Quant le roy et ses barons virent celle chouse, et que nul autre remède n'y avoit (le camp était en proie à la peste et à la famine), tous s'accordèrent, que le roy fist passer son ost devers la terre de Babilonne, en l'ost du duc de Bourgoigne, qui estoit de l'autre part du fleuve, qui alloit à Damiette. Et pour retraire ses gens aisément, le roy fist faire une barbacane devant le poncel, dont je vous ai devant parlé. Et estoit faite en manière, que on pouvoit assez entrer dedans par deux coustez tout à cheval. Quant celle barbacanne fut faite et apprestée, tous les gens de l'ost se armèrent; et là y eut ung grant assault des Turcs, qui virent bien que nous en allions oultre en l'ost du duc de Bourgoigne, qui estoit de l'autre part. Et comme on entroit en icelle barbacanne, les Turcs frappèrent sur la queue de nostre ost: et tant firent, qu'ils prindrent messire Errart de Vallery. Mais tantoust fut rescoux par messire Jehan son frère. Toutesfoiz le roy ne se meut, ne toute sa gent, jusques à ce que tout le harnois et armeures fussent portez oultre. Et alors passâmes tous après le roy, fors que messire Gaultier de Chastillon, qui faisoit l'arrière garde en la barbacanne. Quant tout l'ost fut passé oultre, ceulx qui demourerent en la barbacanne, qui estoit l'arrière garde, furent à grant malaise des Turcs, qui estoient à cheval. Car ilz leur tiroient de visée force de trect, pour ce que la barbacanne n'estoit pas haulte. Et les Turcs à pié leur gectoient grosses pierres et motes dures contre les faces, et ne se povoient deffendre ceulx de l'arrière garde. Et eussent été tous perduz et destruitz, si n'eust esté le conte d'Anjou, frère du roy, qui depuis fut roy de Sicille, qui les alla rescourre asprement, et les amena à sauveté 78 78 Histoire du roy saint Loys , par J. sire de Joinvile. Édit. de Dufresne Du Cange, 1678. Paris, in-folio.

.»

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.