Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

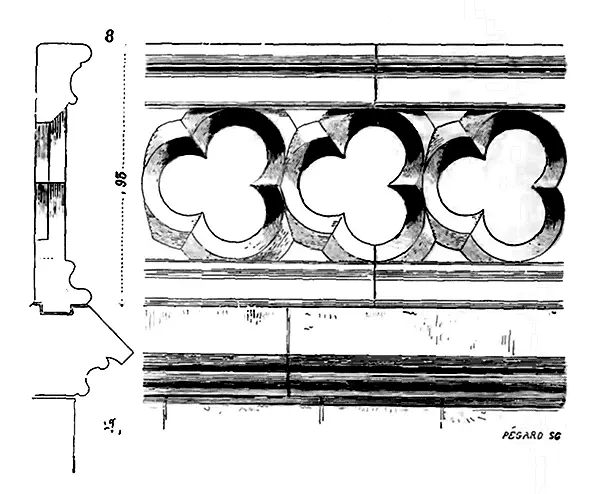

C'est ainsi que le sens droit, l'esprit logique qui dirigeaient les architectes de ces époques, leur commandaient de changer les formes des détails, comme de l'ensemble de leur architecture, à mesure qu'ils modifiaient les moyens de construction. Dans les balustrades construites, c'est-à-dire composées de points d'appui isolés et d'une assise de couronnement, on remarquera que la partie supérieure des balustrades est, comparativement aux points d'appuis, très volumineuse. Il était nécessaire en effet de charger beaucoup ces points d'appui isolés pour les maintenir dans leur aplomb. Quand les balustrades furent prises dans un seul morceau de pierre, au contraire, on donna de la force, du pied à leur partie inférieure, et de la légèreté à leur partie supérieure, car on n'avait plus à craindre alors les déversements causés par la multiplicité des lits horizontaux.

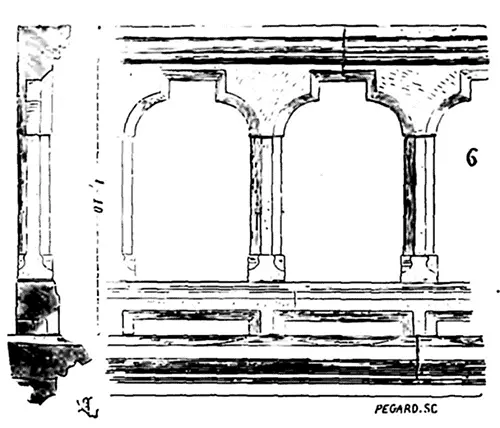

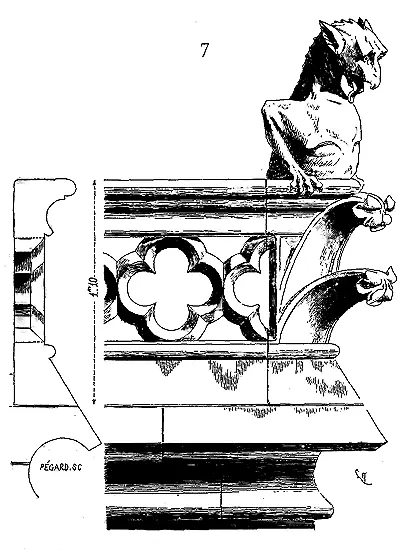

Les balustrades des grandes galeries de la façade et du sommet des deux tours de la cathédrale de Paris sont taillées conformément à ce principe (7); leur pied s'empatte vigoureusement et prolonge le glacis du larmier de la corniche; un ajour en quatre-feuilles donne une décoration continue qui n'indique plus des points d'appuis séparés, mais qui laisse bien voir que cette décoration est découpée dans un seul morceau de pierre; un appui saillant, ménagé dans l'épaisseur de la pierre, sert de larmier et préserve la claire-voie. Aux angles, la balustrade de la grande galerie est renforcée par des parties pleines ornées de gros crochets saillants et de figures d'animaux, qui viennent rompre la monotonie de la ligne horizontale de l'appui (voy. ANIMAUX). La balustrade extérieure du triforium de la même église, plus légère parce qu'elle couronne un ouvrage de moindre importance, est encore munie de l'empattement inférieur nécessaire à la solidité. Cet empattement, pour éviter les dérangements, est posé en feuillure dans l'assise du larmier (8).

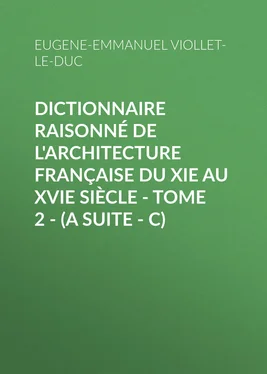

Il ne faudrait pas cependant considérer les principes que nous posons ici comme absolus; si les architectes du XIIIe siècle étaient soumis aux règles de la logique, ils n'étaient pas ce que nous appelons aujourd'hui des rationalistes ; le sentiment de la forme, l'à-propos avaient sur leur esprit une grande prise, et ils savaient au besoin faire plier un principe à ces lois du goût qui, ne pouvant être formulées, sont d'autant plus impérieuses qu'elles s'adressent à l'instinct et non au raisonnement. C'est surtout dans les accessoires de l'architecture commandés par un besoin et nécessaires en même temps à la décoration, que le goût doit intervenir et qu'il intervenait alors. Ainsi, en cherchant à donner à leurs balustrades prises dans des dalles découpées l'aspect d'un objet taillé dans une seule pièce, il fallait que ces parties importantes de la décoration ne vinssent pas, par leur forme, contrarier les lignes principales de l'architecture. Si les ajours obtenus au moyen de trèfles ou de quatre-feuilles juxtaposés convenaient à des balustrades continues non interrompues par des divisions verticales rapprochées, ces ajours produisaient un mauvais effet lorsqu'ils se développaient par petites travées coupées par des pinacles ou des points d'appui verticaux; alors il fallait en revenir aux divisions multipliées et dans lesquelles la ligne verticale était rappelée, surtout si les balustrades servaient de couronnement supérieur à l'architecture. D'ailleurs les divisions des ajours de balustrades par trèfles ou quatre-feuilles étaient impérieuses, ne pouvaient se rétrécir ou s'élargir à volonté; si une travée permettait de tracer cinq quatre-feuilles par exemple, une travée plus étroite ou plus large de quelques centimètres dérangeait cette combinaison, ou obligeait le traceur à laisser seulement aux extrémités de sa travée de balustrade une portion de trèfle ou de quatre-feuilles; ce qui n'était pas d'un heureux effet. Les divisions de balustrades par arcatures verticales permettaient au contraire d'avoir un nombre d'ajours complets, et il était facile alors de dissimuler les différences de largeur de travées.

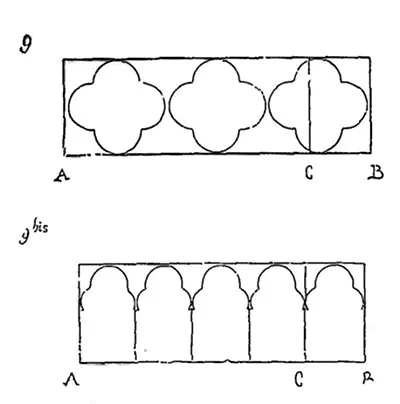

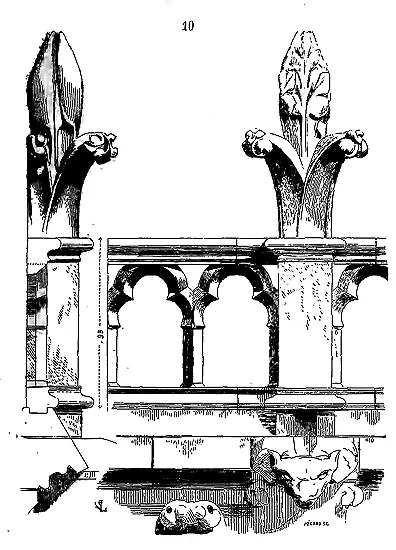

Nous ferons comprendre facilement par une figure ce que nous disons ici. Soit A B (9) une travée de balustrade comprenant trois quatre-feuilles; si la travée suivante A C est un peu moins longue, il faudra que l'un des trois ajours soit en partie engagé. Mais si la travée A B (9 bis) est divisée en cinq arcatures, la travée A C pourra n'en contenir que quatre, et l'oeil, retrouvant des formes complètes dans l'une comme dans l'autre, ne sera pas choqué. Les divisions verticales permettent même des différences notables dans l'écartement des axes, sans que ces différences soient appréciables en exécution; leur dessin est plus facile à comprendre dans des espaces resserrés qui ne permettraient pas à des combinaisons de cercle de se développer en nombre suffisant, car il en est de l'ornementation architectonique comme des mélodies, qui, pour être comprises et produire tout leur effet, doivent être répétées. La balustrade supérieure de la nef et du choeur de Notre-Dame de Paris, exécutés vers 1230, est divisée par travées inégales de largeur, et c'est conformément à ce principe qu'elle a été tracée (10).

De distance en distance, au droit des arcs-boutants et des gargouilles, un pilastre surmonté d'un gros fleuron sépare ces travées, sert en même temps de renfort à la balustrade, et maintient le déversement qui, sans cet appui, ne manquerait pas d'avoir lieu sur une aussi grande longueur 68 68 Cette balustrade n'appartient pas à la construction première de la nef, qui remonte à 1210 au plus tard; elle a été refaite vers 1230, lorsque après un incendie la partie supérieure de la nef fut complétement remaniée et rhabillée (voy. CATHÉDRALE).

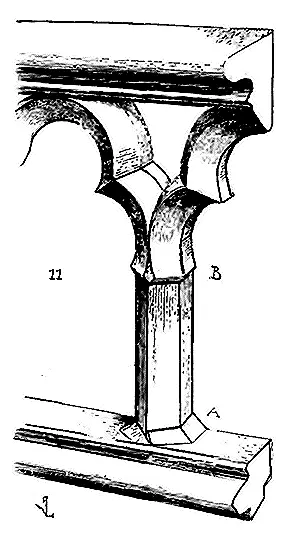

. Mais que l'on veuille bien le remarquer, si cette balustrade a quelque rapport avec celles qui, peu d'années auparavant, étaient construites par assises, on voit cependant que c'est un évidement, un ajour percé dans une dalle et non un objet construit au moyen de morceaux de pierre superposés; cela est si vrai, que l'on a cherché à éviter dans les ajours les évidements à angle droit qui peuvent provoquer les ruptures. Le pied des montants retombe sur le profil du bas, non point brusquement, mais s'y réunit par un bizeau formant un empattement destiné à donner de la force à ce pied et à faciliter la taille (11).

On voit ici en A la pénétration des montants sur le profil formant traverse inférieure, et en B la naissance des trilobes sur ces montants. Si les formes sont nettement accusées, si les lignes courbes sont franchement séparées des lignes verticales, cependant, soit par instinct, soit par raison, on a cherché à éviter ici toute forme pouvant faire supposer la présence d'un lit, d'une soudure. Mais, nous le répétons, les artistes de ce temps savaient, sans renoncer aux principes basés sur la raison, faire à l'art une large part, se soumettre aux lois délicates du goût. Si nous croyons devoir nous étendre ainsi sur un détail de l'architecture ogivale qui semble très-secondaire, c'est que, par le fait, ce détail acquiert en exécution une grande importance, en tant que couronnement. L'architecture du XIIIe siècle veut que la balustrade fasse partie de la corniche; on ne saurait la plupart du temps l'en séparer; sa hauteur, les rapports entre ses pleins et ses vides, ses divisions, sa décoration, doivent être combinés avec la largeur des travées, avec la hauteur des assises et la richesse ou la sobriété des ornements des corniches. Telle balustrade qui convient à tel édifice et qui fait bon effet là où elle fut placée, semblerait ridicule ailleurs. Ce n'est donc pas une balustrade qu'il faut voir dans un monument, c'est la balustrade de ce monument; aussi ne prétendons-nous pas donner un exemple de chacune des variétés de balustrades exécutées de 1200 à 1300, encore moins faire supposer que telle balustrade de telle époque, appliquée à tel édifice d'une province, peut être appliquée à tous les édifices de cette même époque et de cette province. Nous voyons ici (fig. 10) une balustrade exécutée de 1230 à 1240. Cette balustrade est posée sur une corniche d'un grand édifice, où tout est conçu largement et sur une grande échelle. Aussi ses espacements de pieds-droits sont larges, ses trilobes ouverts, pas de détails; de simples bizeaux, des formes accentuées pour obtenir des ombres et des lumières vives et franches, pour produire un effet net et facile à saisir à une grande distance. Or, voici qu'à la même époque, à cinq ans de distance peut-être, on élève la Sainte-Chapelle du Palais, édifice petit, dont les détails par conséquent sont fins, dont les travées, au lieu d'être larges comme à la cathédrale de Paris, sont étroites et coupées par des gâbles pleins surmontant les archivoltes des fenêtres.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.