Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

BALCON, s. m. (Voy. BRETÈCHE.)

BALUSTRADE, s. f. Chancel, Gariol . Le nom de balustrade est seul employé aujourd'hui pour désigner les garde-corps à hauteur d'appui, le plus souvent à jour, qui couronnent les chéneaux à la chute des combles, qui sont disposés le long de galeries ou de terrasses élevées, pour garantir des chutes. On ne trouve pas de balustrades extérieures surmontant les corniches des édifices avant la période ogivale, par la raison que jusqu'à cette époque les combles ne versaient pas leurs eaux dans des chéneaux, mais les laissaient égoutter directement sur le sol. Sans affirmer qu'il n'y ait eu des balustrades sur les monuments romans, ne connaissant aucun exemple à citer, nous nous abstiendrons. Mais il convient de diviser les balustrades en balustrades intérieures, qui sont destinées à garnir le devant des galeries, des tribunes, et en balustrades extérieures, disposées, sur les chéneaux des combles ou à l'extrémité des terrasses dallées des édifices.

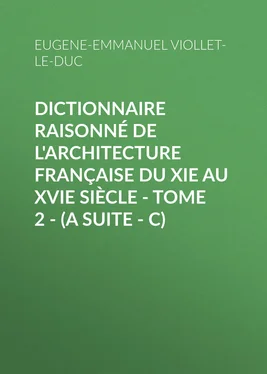

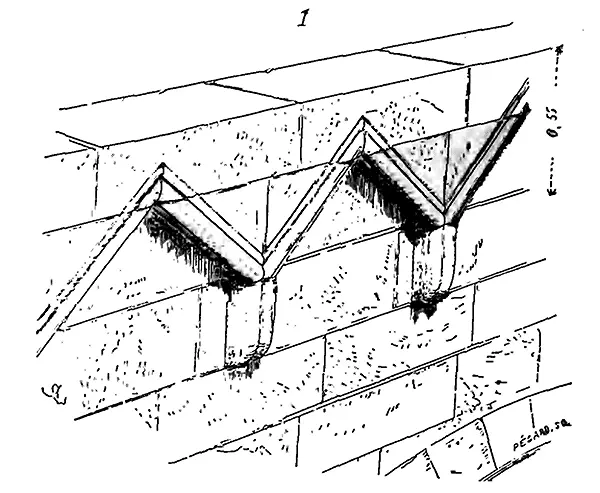

Ce n'est guère que de 1220 à 1230 que l'on établit à l'extérieur des grands édifices une circulation facile, à tous les étages, au moyen de chéneaux ou de galeries, et que l'on sentit, par conséquent, la nécessité de parer au danger que présentaient ces coursières, étroites souvent, en les garnissant de balustrades; mais avant cette époque, dans les intérieurs des églises ou de grandes salles, on établissait des galeries, des tribunes, dont l'accès était public, et qu'il fallait par conséquent munir de garde-corps. Il est certain que ces garde-corps furent souvent, pendant l'époque romane, faits en bois; lorsqu'ils étaient de pierre, c'était plutôt des murs d'appui que des balustrades. La tribune du porche de l'église abbatiale de Vézelay (porche dont la construction peut être comprise entre 1150 et 1160), est munie d'un mur d'appui que nous pouvons à la rigueur classer parmi les balustrades, ce mur d'appui étant décoré de grandes dents de scie qui lui donnent l'aspect d'un couronnement plus léger que le reste de la construction (1). Les galeries intérieures des deux pignons du transept de la même église, construit pendant les dernières années du XIIe siècle ou au commencement du XIIIe, possèdent de belles balustrades pleines ou bahuts décorés d'arcatures, sur lesquels sont posées les colonnettes de ce triforium. Nous donnons ici (2) la balustrade de la galerie sud, dont le dessin produit un grand effet.

Mais on ne tarda pas, lorsque l'architecture prit des formes plus légères, à évider les balustrades; un reste des traditions romanes fit que l'on conserva pendant un certain temps les colonnettes avec chapiteaux dans leur composition. Les balustrades n'étaient que des arcatures à jour, construites au moyen de colonnettes ou petits piliers espacés, sur lesquels venait poser une assise évidée par des arcs en tiers-point. Les restes du triforium primitif de la nef de la cathédrale de Rouen (1220 à 1230) présentent à l'intérieur une balustrade ainsi combinée, se reliant aux colonnes portant la grande arcature formant galerie, afin d'offrir une plus grande résistance (3). On concevra facilement, en effet, qu'une claire-voie reposant sur des points d'appui aussi grêles, ne pouvait se maintenir sur une grande longueur, sans quelques renforts qui pussent lui donner de la rigidité. Mais c'est surtout à l'extérieur des monuments que les balustrades jouent un rôle important à partir du XIIIe siècle, car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, c'est à dater du commencement de ce siècle que l'on établit des chéneaux et des galeries de circulation à tous les étages. Les balustrades exécutées pendant cette période présentent une extrême variété de formes et de constructions. La nature de la pierre influe beaucoup sur leur composition. Là où les matériaux étaient durs et résistants, mais d'un grain fin et faciles à tailler, les balustrades sont légères et très-ajourées; là où la pierre est tendre, au contraire, les vides sont moins larges, les pleins plus épais. Leur dimension est également soumise aux dimensions des matériaux, car on renonça bientôt aux balustrades composées de plusieurs morceaux de pierre placés les uns sur les autres, comme n'offrant pas assez d'assiette, et on les évida dans une dalle posée en délit. En Normandie, en Champagne, où la pierre ne s'extrait généralement qu'en morceaux d'une petite dimension, les balustrades sont basses et n'atteignent pas la hauteur d'appui (1 m,00 au moins). Dans les parties de la Bourgogne où la pierre est très-dure, difficile à tailler, et ne s'extrait pas facilement en bancs minces, les balustrades sont rares et n'apparaissent que fort tard, lorsque l'architecture imposa les formes qu'elle avait adoptées dans le domaine royal, à toutes les provinces environnantes, c'est-à-dire vers la fin du XIIIe siècle. Les bassins de la Seine et de l'Oise offraient aux constructeurs des qualités de matériaux très-propres à faire des balustrades; aussi est-ce dans ces contrées qu'on trouve des exemples variés de cette partie importante de la décoration des édifices. Comme l'usage de scier les bancs en lames minces n'était pas pratiqué au XIIIe siècle, il fallait trouver dans les carrières des bancs naturellement assez peu épais, pour permettre d'exécuter ces claires-voies légères. Le cliquart de Paris, le liais de l'Oise, certaines pierres de Tonnerre et de Vernon, qui pouvaient s'extraire en bancs de 0,15 à 0,20 centimètres d'épaisseur, se prêtaient merveilleusement à l'exécution des balustrades construites en grands morceaux de pierre posés de champ et évidés. Partout ailleurs les architectes s'ingénièrent à trouver un appareil combiné de manière à suppléer à l'insuffisance des matériaux qu'ils possédaient, et ces appareils ont eu, comme on doit le penser, une grande influence sur les formes adoptées. Il en est des balustrades comme des meneaux de fenêtres, comme de toutes les parties délicates de l'architecture ogivale des XIIIe et XIVe siècles: la nature de la pierre commande la forme jusqu'à un certain point, ou du moins la modifie. Ce n'est donc qu'avec circonspection que l'on doit étudier ces variétés, qui ne peuvent indifféremment s'appliquer aux diverses provinces dans lesquelles l'architecture ogivale s'est développée.

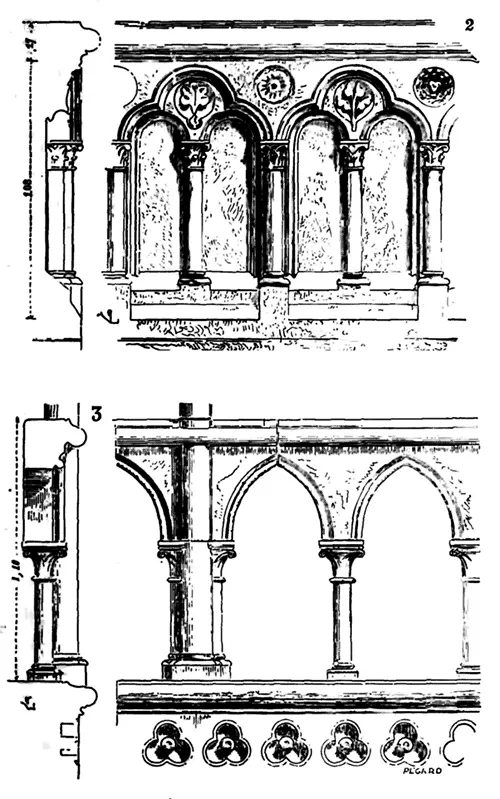

Dans l'Ile de France, une des plus anciennes balustrades que nous connaissions est celle qui couronne la galerie des Rois de la façade occidentale de la cathédrale de Paris; elle appartient aux premières années du XIIIe siècle (1215 à 1225) comme toute la partie inférieure de cette façade (4). Avant la restauration du portail, cette balustrade n'existait plus qu'au droit des deux contreforts extrêmes, ainsi qu'on peut s'en assurer 67 67 Cette balustrade est rétablie aujourd'hui sur toute la longueur de la façade, et remplace celle qui avait été refaite au XIVe siècle et qui tombait en ruine.

; elle est construite en plusieurs morceaux, au moins dans la partie à jour, et se compose d'une assise portant les bases, de colonnettes posées en délit avec renfort par derrière, et d'une assise de couronnement évidée en arcatures, décorées de fleurettes en pointes de diamant. Il existe encore sur les galeries intermédiaires des tours du portail de la Calende à la cathédrale de Rouen une balustrade du commencement du XIIIe siècle, de même construite par morceaux superposés (5). Ici les colonnettes reposent directement sur le larmier de la corniche formant passage, et laissent entre elles les eaux s'écouler naturellement sans chenal. Ce n'est guère que vers 1230 que l'on établit des chéneaux conduisant les eaux dans des gargouilles; jusqu'alors les eaux s'égouttaient sur le larmier des corniches, comme à la cathédrale de Chartres à la chute des grands combles; mais ces balustrades, composées de petits piliers ou colonnettes isolées et scellées sur le larmier, conservaient difficilement leur aplomb. Les constructeurs avaient tenté quelquefois de les réunir à leur base au moyen d'une assise continue évidée par dessous pour l'écoulement des eaux, ainsi qu'on peut le voir à la base du haut choeur nord de la cathédrale de Chartres (6); mais ce moyen ne faisait que rendre le quillage plus dangereux en multipliant les lits, et ne donnait pas à ces claires-voies la rigidité nécessaire pour éviter le bouclement; on dut renoncer bientôt aux colonnettes ou petits piliers isolés réunis seulement par l'assise supérieure continue, et on se décida à prendre les balustrades dans un seul morceau de pierre; dès lors les colonnettes avec chapiteaux n'avaient pas de raison d'être, car au lieu d'une arcature construite, il s'agissait simplement de dresser des dalles percées d'ajours affectant des formes qui ne convenaient pas à des assises superposées.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.