Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

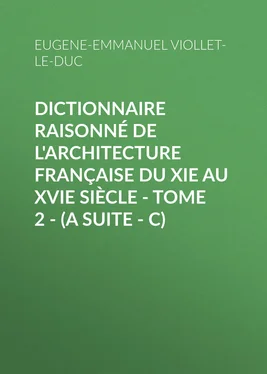

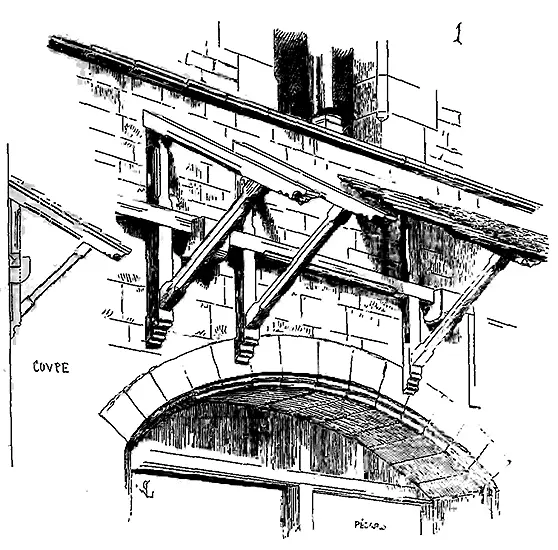

Beaucoup d'édifices publics avaient leurs portes munies d'auvents. Les entrées des hôpitaux, des maisons d'asiles, des couvents, étaient abritées par des auvents pour permettre aux pauvres d'attendre à couvert les secours qu'ils venaient réclamer. On rencontre très-peu de ces ouvrages de charpente conservés aujourd'hui; leur fragilité, les saillies gênantes qu'ils formaient sur la voie publique, ont dû les faire supprimer. C'est surtout dans les manuscrits, les anciennes gravures, que l'on trouve des auvents figurés en grand nombre devant les portes des édifices publics ou privés. Nous en voyons un encore attenant à la porte principale de l'Hôtel-Dieu de Beaune, qui date du XVe siècle; nous le donnons ici (2) 64 64 Voy. l' Architecture civile et domestique de MM. Verdier et Cattois, In-4°; chez Victor Didron.

. Il y en avait un devant le portail de l'ancien Hôtel-Dieu de Paris, que l'on voit représenté dans d'anciennes gravures du parvis Notre-Dame.

Ces auvents étaient couverts presque toujours en matières légères, telles que l'ardoise, les bardeaux, ou en plomb orné et doré. Il est à présumer que ceux des boutiques accrochés à des corbeaux de pierre n'étaient même souvent composés que de toiles mobiles maintenues par des traverses et des perches inclinées, ainsi que cela se pratique encore aujourd'hui devant les magasins pour préserver les marchandises du soleil.

AVANT-BEC, s. m. On désigne ainsi les renforts saillants élevés en aval des piles des ponts et formant en plan un angle plus ou moins aigu pour rompre le courant ou garantir les piles contre l'effort des glaces (voy. PONT).

AXE, s. m. En architecture, c'est le nom que l'on donne à la ligne qui coupe un édifice en deux parties égales. C'est aussi la ligne qui passe verticalement par le centre d'un pilier, d'une colonne, qui en élévation, divise une travée, un membre symétrique d'architecture en deux portions semblables. Dans la plupart des plans des églises du moyen âge du XIe au XIVe siècle, on observe que l'axe de la nef et celui du choeur forment une ligne brisée au transept. On a voulu voir dans cette inclinaison de l'axe du choeur (ordinairement vers le nord) une intention de rappeler l'inclinaison de la tête du Christ mourant sur la croix. Mais aucune preuve certaine ne vient appuyer cette conjecture, qui n'a rien de contraire d'ailleurs aux idées du moyen âge, et que nous ne donnons ici que comme explication ingénieuse, sinon complétement satisfaisante.

B

BADIGEON, s. m. Le badigeon est une peinture d'un ton unique l'on passe indistinctement sur les murs et les divers membres d'architecture extérieurs ou intérieurs d'un édifice. Ce n'est guère que depuis deux siècles que l'on s'est mis à badigeonner à la colle ou à la chaux les édifices, afin de dissimuler leur vétusté et les inégalités de couleur de la pierre, sous une couche uniforme de peinture grossièrement appliquée. La plupart de nos anciennes églises ont été ainsi badigeonnées à l'intérieur à plusieurs reprises, de sorte que les couches successives de badigeon forment une épaisseur qui émousse tous les membres de moulures et la sculpture. Souvent le badigeon est venu couvrir d'anciennes peintures dégradées par le temps; il est donc important de s'assurer, lorsqu'on veut enlever le badigeon, s'il ne cache pas des traces précieuses de peintures anciennes; et dans ce cas il ne doit être gratté ou lavé qu'avec les plus grandes précautions 65 65 On peut enlever le badigeon, suivant sa qualité, de plusieurs manières. Lorsqu'il est épais et qu'il se compose de plusieurs couches, que la pierre sur laquelle il a été posé n'est pas poreuse, on le fait tomber facilement par écailles au moyen de râcloirs de bois dur. S'il cache d'anciennes peintures, ce procédé est celui qui réussit le mieux, car, alors il laisse à nu et n'entraîne pas avec lui les peintures appliquées directement sur la pierre. Si, au contraire, la couche de badigeon est très-mince, la méthode humide est préférable. Dans ce cas, on humecte à l'eau chaude, au moyen d'éponges ou de brosses, les parties de badigeon que l'on veut enlever, et lorsque l'humidité commence à s'évaporer, on râcle avec les ébauchoirs de bois. Presque toujours alors le badigeon tombe comme une peau. Le lavage à grande eau est le moyen le plus économique, et réussit souvent; on peut l'employer avec succès, si le badigeon est mince et s'il ne recouvre pas d'anciennes peintures. En tous cas, il faut se garder d'employer des grattoirs de fer qui, entre les mains des ouvriers, enlèvent avec le badigeon la surface de la pierre, émoussent et déforment les profils et altèrent les sculptures, surtout si la pierre est tendre.

.

BAÉE, BÉE, s. f. Ancien mot encore usité dans la construction, qui signifie le vide d'une porte, d'une fenêtre, d'une ouverture quelconque percée dans un mur ou une cloison (voy. FENÊTRE, PORTE).

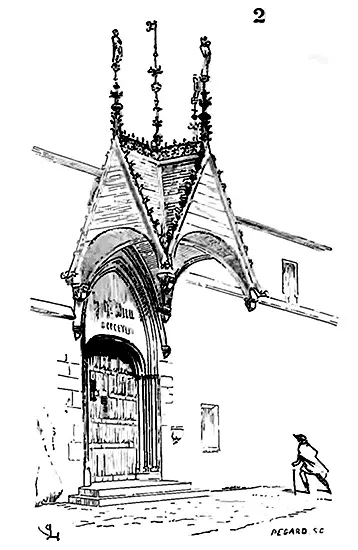

BAGUE, s. f. On désigne par ce mot un membre de moulure qui divise horizontalement les colonnes dans leur hauteur. Lorsqu'au XIIe siècle on remplaça les grosses piles carrées ou cylindriques dans les édifices par des faisceaux de colonnettes d'un faible diamètre, ces colonnettes, durent être tirées de morceaux de pierre posés en délit, qui n'avaient pas une longueur suffisante pour ne former qu'un seul bloc de la base au chapiteau. Leur petit diamètre relativement à leur longueur obligeait les constructeurs à ménager un ou plusieurs joints dans leur hauteur; ces colonnettes étaient d'autant plus minces qu'elles se trouvaient adossées à une pile ou à un mur, et leurs joints devaient être d'autant plus fréquents qu'elles étaient plus minces. Les joints étaient une cause de dislocation; force était donc d'empêcher les ruptures ou les dérangements sur ces points.

La nécessité de parer à ces inconvénients devint immédiatement un motif de décoration. En intercalant entre les longs morceaux des colonnettes en délit une assise basse de pierre dure reliée au massif des piles ou des murs, les architectes du XIIe siècle les rendirent stables et les fixèrent à la construction. Pour nous faire mieux comprendre, nous donnons ici une bague disposée comme nous venons de l'indiquer (1); la figure A présente la bague avant la pose des fûts de colonnettes, et la figure B la bague après la pose des fûts. Ce principe une fois admis, on ne cessa de l'appliquer que lorsque les colonnettes firent partie des assises de la construction, lorsque les matériaux employés furent assez grands et assez résistants pour permettre d'éviter les joints dans leur hauteur, ou lorsqu'au milieu du XIIIe siècle on évita systématiquement de couper les lignes verticales de l'architecture par des lignes horizontales. Les raisons de construction qui avaient fait adopter les bagues bien comprises (voy. CONSTRUCTION), nous allons présenter une suite d'exemples de ce membre d'architecture, si fréquemment employé pendant le XIIe siècle et le commencement du XIIIe.

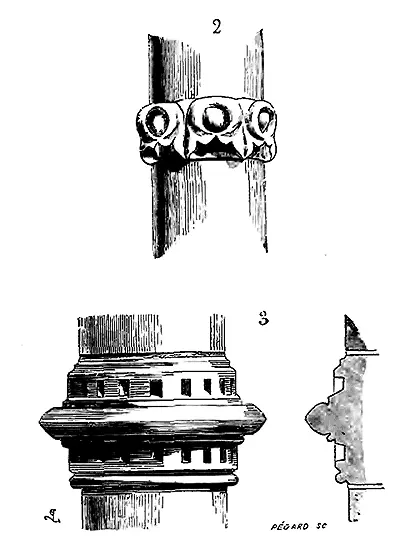

Au XIIe siècle, les bagues étaient souvent décorées par des feuilles, des perles, des pointes de diamant. Voici des exemples, 1° d'une bague ornée de feuilles tenant aux colonnettes du bas-côté du tour du choeur de la cathédrale de Langres (2) (milieu du XIIe siècle); et 2° d'une bague des colonnettes des bas-côtés de la nef de la cathédrale de Sens (3) (fin du XIIe siècle) présentant un large profil avec billettes. Au commencement du XIIIe siècle, les bagues ne se composent plus que de profils minces sans ornements, ainsi qu'on peut l'observer dans le bas-côté du croisillon sud de la cathédrale de Soissons, dans la nef de la cathédrale de Laon, dans le choeur de l'église de Vézelay (4) et dans un grand nombre d'édifices du nord et de l'est de la France. Quelquefois aussi les bagues tiennent à des colonnes isolées et ne sont alors qu'un ornement, un moyen de décorer la jonction de deux morceaux de fûts. Un des plus beaux exemples de ce genre de bagues se trouve dans le réfectoire du prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris (5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.