Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

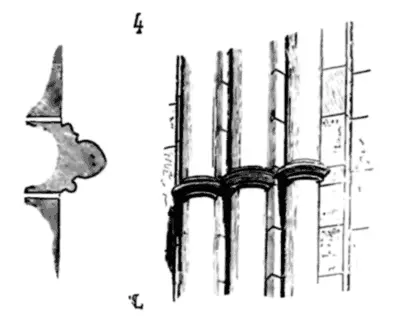

Les colonnes qui portent les grandes voûtes divisent la salle en deux travées. Ces colonnes sont très-hautes et composées de deux morceaux de pierre réunis par une bague; la bague est d'autant plus nécessaire ici, que le morceau inférieur est d'un diamètre plus fort que le fût supérieur (voy. COLONNE).

Voici encore un exemple d'une bague ou tambour mouluré, divisant une colonne en deux portions de fûts (5 bis). La bague est ici une véritable assise entre deux morceaux de pierre posés en délit. Cette colonne appartient à l'une des maisons du XIIIe siècle de la ville de Dol en Bretagne 66 66 Nous devons ce curieux dessin à M. Ruprich Robert.

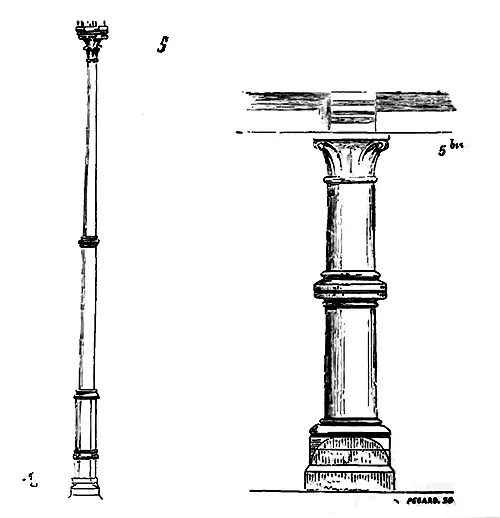

. Nous ne pouvons omettre les bagues de métal qui maintiennent les colonnettes de la cathédrale de Salisbury, bien que cet édifice n'appartienne pas à l'architecture française; mais cet exemple est trop précieux pour ne pas être mentionné. La cathédrale de Salisbury, comme chacun sait, est construite avec un grand soin; les piles de la nef, élevées par assises, et qui, en plan, donnent une figure composée de quatre demi-cercles, sont cantonnées, dans les angles curvilignes rentrants, de quatre colonnettes dont les fûts sont en deux morceaux dans leur hauteur. Les joints qui réunissent ces fûts, placés au même niveau pour toutes les piles, sont maintenus par des bagues ou colliers de bronze scellés dans la pile au moyen d'une queue de carpe (6); A représente une de ces bagues avec sa queue de carpe, et B la coupe du cercle de bronze.

On donne aussi le nom de bague aux moulures saillantes, ornées ou simples, qui entourent la base des fleurons des couronnements de pinacles ou de pignons, etc. (Voyez FLEURON.)

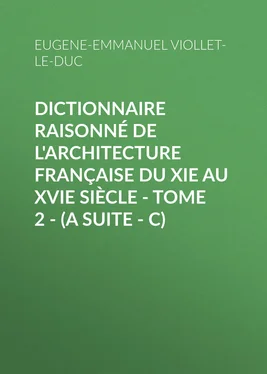

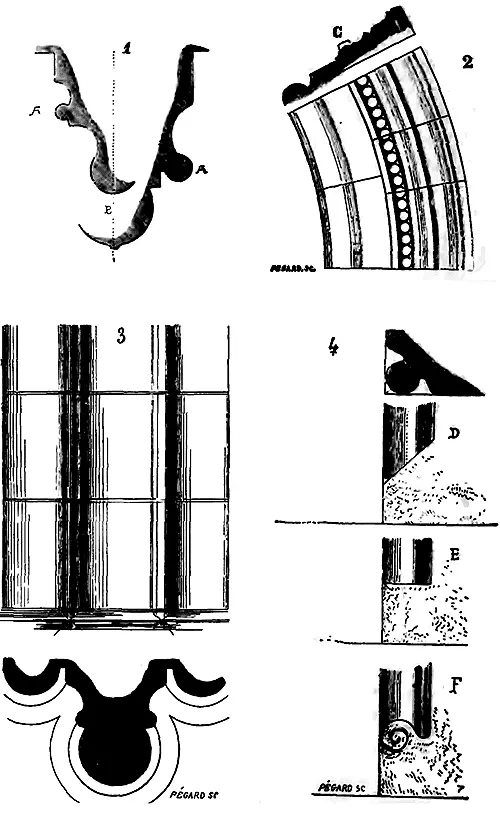

BAGUETTE, s. f. C'est un membre de moulure cylindrique d'un petit diamètre, qui fait partie des corniches, des bandeaux, des archivoltes, des nervures. La baguette n'a guère qu'un diamètre de 0,01 à 0,05; au-dessus de cette grosseur, elle prend le nom de boudin (voy. ce mot). Mais ce qui distingue surtout la baguette du boudin c'est sa fonction secondaire. Ainsi dans les profils que nous donnons ici d'arcs-ogives du XIIIe siècle (1), A est une baguette et B un boudin. Dans l'architecture romane du Poitou et de la Normandie, la baguette est parfois décorée de perles (2); son profil C dans ce cas est souvent méplat, pour que la lumière découpe nettement chacune des perles ou petits besans. Dans l'architecture des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, les architectes se sont servis de la baguette parmi les faisceaux de colonnes pour faire valoir leur diamètre par opposition, et leur donner plus de force (3) à l'oeil. On trouve souvent dans les édifices des XIIIe et XIVe siècles des baguettes dégagées dans les angles des piles carrées, et surtout dans les pieds-droits des portes, pour éviter les vives arêtes qui se dégradent facilement ou des aiguités qui peuvent blesser (4).

La baguette alors ne descend pas jusqu'au sol, mais s'arrête sur l'angle vif réservé à la partie inférieure, soit en pénétrant un bizeau D, soit en tombant carrément E, soit en se perdant derrière un ornement F, ce qui se rencontre très-fréquemment dans les édifices de Bourgogne qui datent de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe (voy. CONGÉ). Dans la menuiserie, la baguette est un des membres de moulures les plus souvent employés.

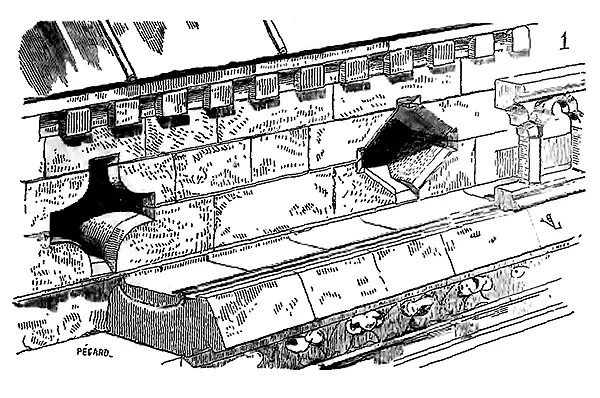

BAHUT, s. m. C'est le nom que l'on donne à un mur bas qui est destiné à porter un comble au-dessus d'un chéneau, l'arcature à jour d'un cloître, une grille, une barrière. Lorsqu'au XIIIe siècle on établit sans exception, dans tous les édifices de quelque importance, des chéneaux en pierre décorés de balustrades à la chute des combles, on éleva ceux-ci (afin d'éviter les dégradations que le passage dans les chéneaux devait faire subir aux couvertures) sur de petits murs qui protégeaient leur base, et empêchaient les filtrations causées par des amas de neige ou de fortes pluies. Les grands combles du choeur et de la nef de la cathédrale de Paris sont ainsi portés sur des bahuts de 1m,25 de hauteur, dont nous donnons ici la figure (1).

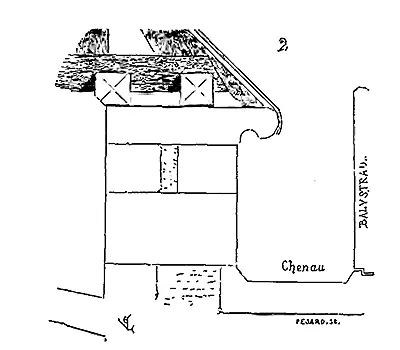

Ces bahuts, décorés d'une assise de damiers sous les sablières, sont en outre percés d'ajours pour éclairer et aérer la charpente du comble. Plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, les bahuts furent pourvus d'une dernière assise formant larmier pour éviter que les eaux descendant de la couverture ne dégradassent les parements de pierre et pour les faire tomber directement dans le chéneau (2).

On trouve à Amiens, à Beauvais, à la Sainte-Chapelle du Palais, des bahuts ainsi couronnés. Ce profil saillant permettait d'ailleurs d'établir des coyaux A, et en laissant une circulation d'air entre les pieds des chevrons, les sablières et la couverture, il préservait ces pièces de bois de la pourriture. Les bahuts des grands combles n'ont guère que 0,40 ou 0,60 centimètres d'épaisseur et portent sur les formerets des voûtes hautes (voy. CONSTRUCTION, CHARPENTE), en laissant le plus de largeur possible à la tête des murs pour l'établissement des chéneaux. Quelquefois même les bahuts des combles sont établis sur des arcs de décharge reportant le poids de la charpente sur les sommiers des voûtes intérieures; alors toute l'épaisseur des murs est réservée pour le placement des chéneaux. Les colonnes des galeries intérieures, pendant l'époque romane et au commencement de la période ogivale, sont souvent dressées sur de petits murs d'appui qui sont de véritables bahuts. Les colonnettes du triforium du porche de l'église de Vézelay sont ainsi disposées. Dans la nef et le choeur de la cathédrale d'Amiens même, c'est encore sur un bahut que sont posées les colonnes du triforium (voy. TRIFORIUM).

BAINS, s. m. (Voy. ÉTUVE.)

BAIN DE MORTIER. On désigne ainsi, dans les ouvrages de maçonnerie, le lit de mortier sur lequel on pose une pierre de taille ou des moellons. À Paris, depuis le commencement du XVIIe siècle, on pose les pierres de taille sur des cales de bois et on les fiche au mortier, c'est-à-dire que l'on fait entrer du mortier dans l'espace vide laissé entre ces deux pierres par l'exhaussement des cales, au moyen de lames de fer mince découpées en dents de scie. Ce procédé a l'inconvénient de ne jamais remplir les lits d'un mortier assez compacte pour résister à la pression. Les ficheurs étant obligés, pour introduire le mortier entre les pierres par une fente étroite, de le délayer beaucoup, lorsque la dessiccation a lieu, ce mortier diminue de volume et les pierres ne portent plus que sur leurs cales. Heureusement pour nos édifices modernes qu'on a le soin de mettre en oeuvre un cube de pierre trois ou quatre fois plus fort qu'il n'est besoin, et que, grâce à cet excès de force, chaque pierre ne subit qu'une faible pression; mais lorsqu'on bâtissait au moyen âge, les architectes étaient portés à mettre en oeuvre un cube de pierre plutôt trop faible que trop fort; il devenait donc nécessaire de faire poser ces pierres sur toute la surface de leur lit, afin de profiter de toute leur force de résistance. On posait alors les pierres à bain de mortier , c'est-à-dire qu'après avoir étendu sur le lit supérieur d'une première assise de pierre une épaisse couche de mortier peu délayé, on asseyait la seconde assise sur cette couche, en ayant le soin de la bien appuyer au moyen de masses de bois jusqu'au refus , ce qui, en terme de maçons, veut dire jusqu'à ce que le mortier, après avoir débordé sous les coups de la masse, refuse de se comprimer davantage. On obtenait ainsi des constructions résistant à une pression considérable sans craindre de voir les pierres s'épauffrer, et on évitait des tassements qui, dans des édifices très-élevés sur des points d'appui légers, eussent eu des conséquences désastreuses (voy. CONSTRUCTION).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.