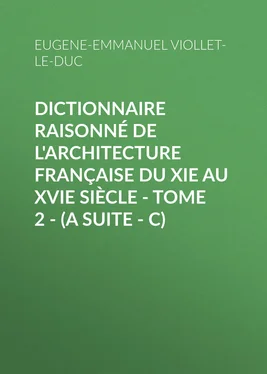

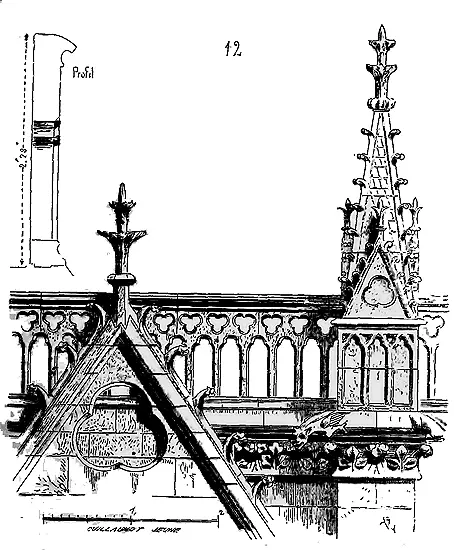

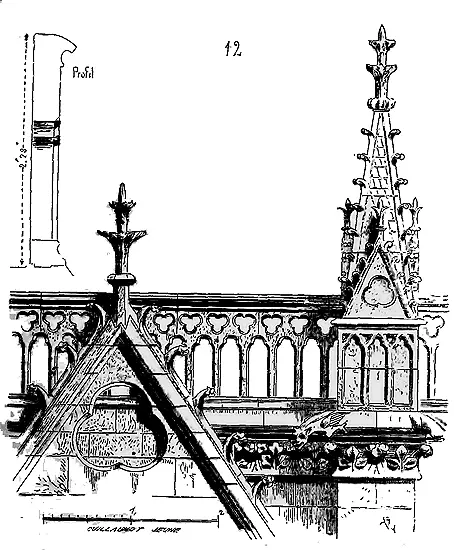

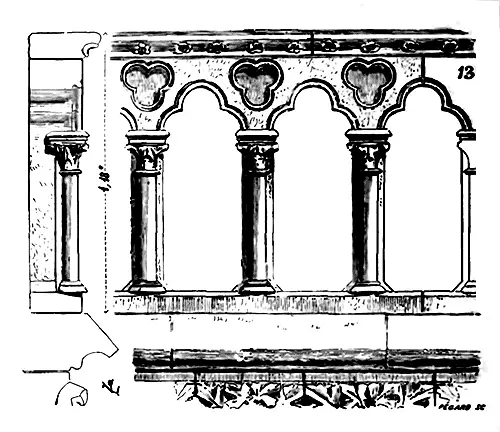

L'architecte fera-t-il la faute de placer sur la corniche supérieure une balustrade lâche, qui par les grands espacements de ses pieds-droits rétrécirait encore à l'oeil la largeur des travées, dont on saisirait difficilement le dessin, visible seulement entre des pinacles et pignons rapprochés? Non pas; il cherchera, au contraire, à serrer l'arcature à jour de sa balustrade, à la rendre svelte et ferme cependant pour soutenir son couronnement; il obtiendra des ombres fines et multipliées par la combinaison de ses trilobes, par des ajours délicats percés entre eux; il fera cette balustrade haute pour relier les gâbles aux pinacles (12), et pour empêcher que le grand comble ne paraisse écraser la légèreté de la maçonnerie, pour établir une transition entre ce comble, ses accessoires importants et la richesse des corniches et fenêtres; mais il aura le soin de laisser à cette balustrade son aspect de dalle découpée, afin qu'elle ne puisse rivaliser avec les fortes saillies, les ombres larges de ces gâbles et pinacles. Dans le même édifice, l'architecte doit couronner un porche couvert en terrasse par une balustrade. Prendra-t-il pour modèle la balustrade du grand comble? Point; conservant encore le souvenir de ces belles claires-voies du commencement du XIIIe siècle, composées de colonnettes portant une arcature ferme et simple comme celle que nous avons donnée (fig. 4); comprenant que sur un édifice couvert d'une terrasse il faut un couronnement qui ait un aspect solide, qui prenne de la valeur autant par la combinaison des lignes et des saillies que par sa richesse, et qu'une dalle plate percée d'ajours avec de simples bizeaux sur les arêtes ne peut satisfaire à ce besoin de l'oeil, il élèvera une balustrade ornée de chapiteaux supportant une arcature découpée en trilobes, refouillée, dont les ombres vives viendront ajouter à l'effet de la corniche en la complétant, à celui des pinacles en les reliant (13).

Mais nous sommes au milieu du XIIIe siècle; et si la balustrade du porche de la Sainte-Chapelle est un dernier souvenir des primitives claires-voies construites au moyen de points d'appui isolés supportant une arcature, elle restera, comme construction, une balustrade de son époque, c'est-à-dire que les colonnettes reliées à leur base par une traverse, et les arcatures trilobées, seront prises dans un même morceau de pierre évidé. La tablette d'appui A sera seule rapportée. C'est ainsi qu'à chaque pas nous sommes arrêtés par une transition, un progrès qu'il faut constater, et que nous devons presque toujours rendre justice au goût sûr de ces praticiens du XIIIe siècle qui savaient si bien tempérer les lois sèches et froides du raisonnement par l'instinct de l'artiste, par une imagination qui ne leur faillait jamais.

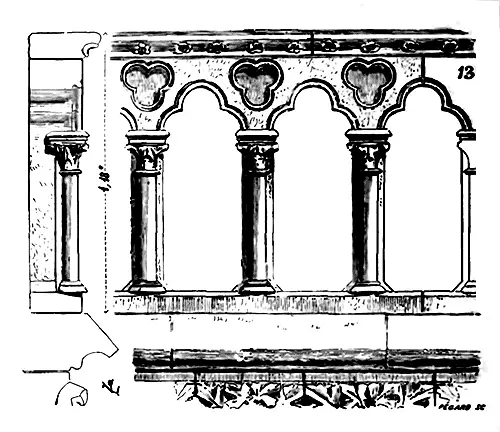

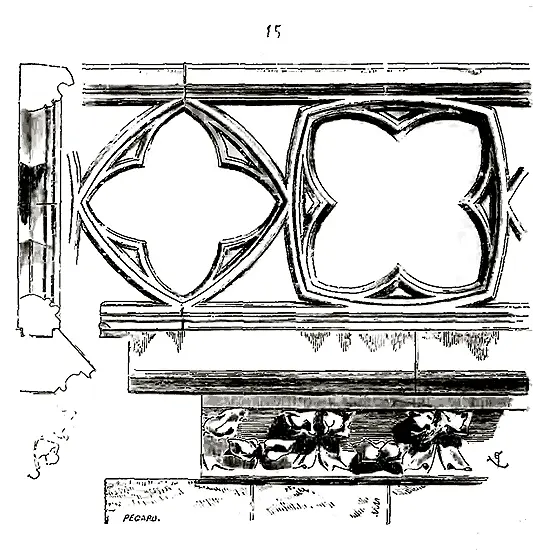

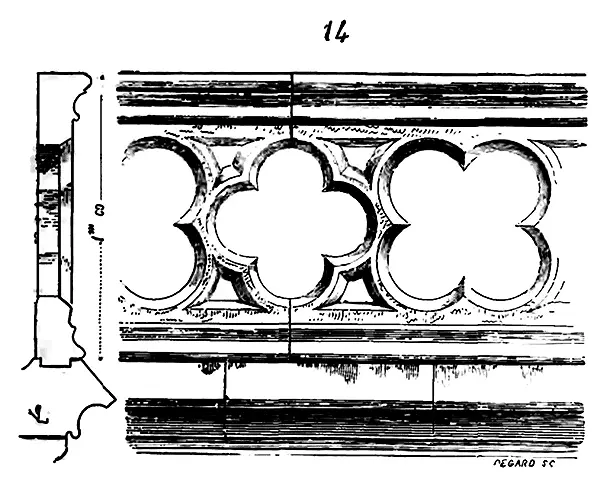

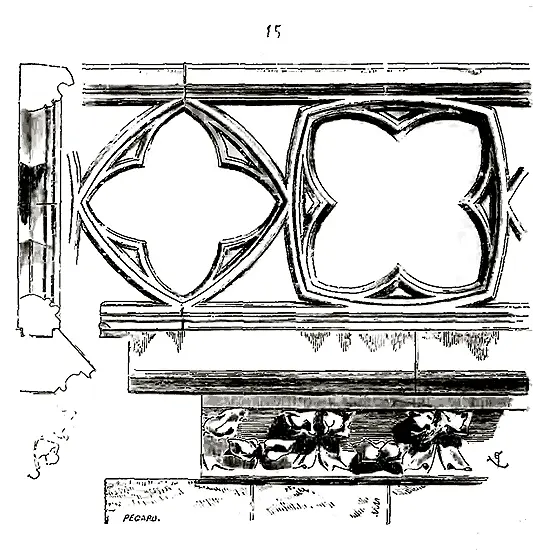

Longtemps les balustrades furent évidemment l'un des détails de l'architecture ogivale sur lesquels on apporta une attention particulière; mais il faut convenir qu'à la fin du XIIIe siècle déjà, si elles présentent des combinaisons ingénieuses, belles souvent, on ne les trouve plus liées aussi intimement à l'architecture; elles sont parfois comme une oeuvre à part ne participant plus à l'effet de l'ensemble, et le choix de leurs dessins, de leurs compartiments ne paraît pas toujours avoir été fait pour la place qu'elles occupent. La balustrade supérieure du choeur de la cathédrale de Beauvais en est un exemple (14); l'alternance des quatre-feuilles posés en carré et en diagonale est heureuse; mais cette balustrade est beaucoup trop maigre pour sa place, les ajours en sont trop grands, et, de loin, elle ne prête pas assez de fermeté au couronnement. Sous cette balustrade, la corniche, bien que délicate, paraît lourde et pauvre en même temps. Nous retrouvons cette combinaison de balustrades, amaigrie encore, au-dessus des chapelles de l'église de Saint-Ouen de Rouen (15).

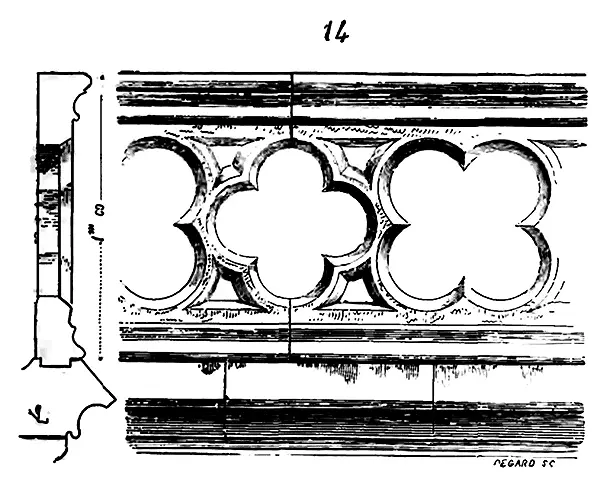

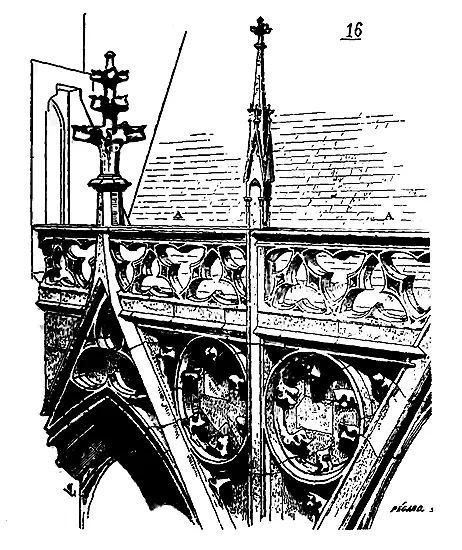

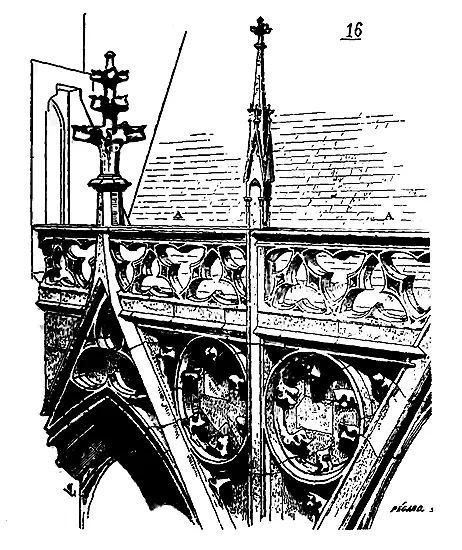

Les défauts sont encore plus choquants ici, malgré que cette balustrade, en elle-même, et comme taille de pierre, soit un chef-d'oeuvre de perfection; mais, étant placée sur des côtés de polygones peu étendus, elle ne donne que quatre ou cinq compartiments; leur dessin ne se comprend pas du premier coup, parce que l'oeil ne peut saisir cette combinaison alternée, qui serait heureuse si elle se développait sur une grande longueur. L'excessive maigreur de cette balustrade lui donne l'apparence d'une claire-voie de métal, non d'une découpure faite dans de la pierre. Du reste, à partir de la fin du XIIIe siècle, on ne rencontre plus guère de balustrades composées d'une suite de petits montants avec arcature; on semble préférer alors les balustrades formées de trèfles, de quatre-feuilles, de triangles, ou de carrés posés sur la pointe avec redents, comme celle qui couronne le choeur et la nef de la cathédrale d'Amiens. Nous avons fait voir comme à la Sainte-Chapelle du Palais on avait heureusement rompu les lignes inclinées des gâbles couronnant les fenêtres par une balustrade à points d'appui verticaux très-multipliés (voy. fig. 12), comme on avait tenu cette balustrade haute pour qu'elle ne fût pas écrasée par l'élévation des pinacles et gâbles. Cette balustrade, indépendante de ces pinacles et gâbles, passe derrière eux, ne fait que s'y appuyer; elle leur laisse toute leur valeur, et parait ce qu'elle doit être: une construction légère, ayant une fonction à part, et n'ajoutant rien à la solidité de la maçonnerie, pouvant être supprimée en laissant à l'édifice les formes qui tiennent à sa composition architectonique. On ne s'en tint pas longtemps à ces données si sages. De 1290 à 1310, on construisait à Troyes l'église de Saint-Urbain. Les fenêtres supérieures du choeur de ce remarquable édifice sont surmontées de gâbles à jour qui viennent, non pas comme à la Sainte-Chapelle de Paris, faire saillie sur la corniche de couronnement et son chéneau, mais qui les pénètrent. Et telle est la combinaison recherchée de cette construction, que les deux pentes de ces gâbles et les cercles appareillés dans les écoinçons portent cette corniche formant chéneau comme le feraient des liens en charpente. Il y avait à craindre que ces gâbles à jour qui n'étaient pas reliés au mur, et cette corniche-chéneau qui reposait seulement sur la tête de ce mur, sans être retenue dans sa partie engagée par une forte charge supérieure, ne vinssent à se déverser en dehors. Le constructeur imagina de se servir de la balustrade pour maintenir ce dévers (16); et voici comment il s'y prit.

Il faut dire d'abord qu'entre chaque travée s'élève un contre-fort avec pinacle bien relié à la masse de la construction; prenant ce pinacle ou contre-fort comme point fixe (il l'est en effet), l'architecte fit ses demi-travées de balustrades A d'un seul morceau chacune, et, ayant eu le soin de poser ses pinacles sur un plan plus avancé que celui dans lequel se trouvent les gâbles, il maintint le sommet de ceux-ci en les étrésillonnant avec les balustrades, ainsi que l'indique le plan (16 bis).

Читать дальше