Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

La rose occidentale de la cathédrale de Paris, comme nous le disions tout à l'heure, ne le cède à aucune autre, même d'une époque plus récente, comme volume de matière mise en oeuvre, comparativement à la surface vitrée, d'autant que les évidements sont peu considérables.

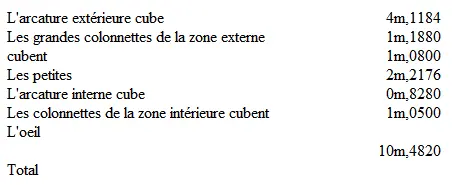

Il est d'un certain intérêt de connaître le cube de pierre employé dans ce réseau, en comptant chaque morceau inscrit dans le plus petit parallèlipipède, suivant la méthode de tout temps.

La surface de la rose étant de 71m,56, le cube de pierre par mètre de surface n'est que de 0m,146.

Nous verrons que cette légèreté réelle ne fut pas atteinte, même à l'époque où l'architecture cherchait à paraître singulièrement délicate.

Peu avant la construction de la façade occidentale de la cathédrale de Paris, on élevait l'église abbatiale de Braisne, une des plus belles églises du Soissonnais 26 26 La construction de cet édifice dut être commencée par Agnès de Braisne, femme de Robert de Dreux, en 1180. (Voyez la Monogr. de St-Yved de Braisne , par M. Stanislas Prioux, 1859.)

Cette église, détruite en partie aujourd'hui, conserve son transsept et son choeur. Dans les pignons de ce transsept s'ouvrent des roses d'un style excellent, d'une structure remarquable, parfaitement conservées.

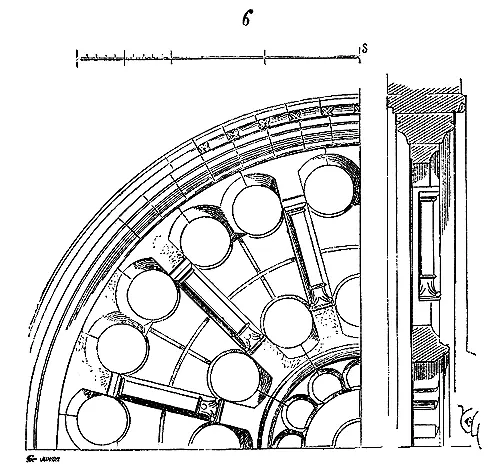

Nous traçons (fig. 6) une de ces roses. Ici, conformément à la donnée admise à la fin du XIIe siècle, les colonnettes-rayons sont posées les bases vers la circonférence; mais déjà une arcature externe réunit tout le système, comme à Notre-Dame de Paris. L'appareil, d'une grande simplicité, présente toutes les garanties de durée, mais cette rose est loin d'avoir la légèreté de celle de la cathédrale de Paris. D'ailleurs le système de vitrage est le même.

La rose de la façade de Notre-Dame de Paris fut taillée vers 1220, comme nous le disions plus haut. Quarante ans plus tard environ (en 1257), on élevait les deux pignons sud et nord du transsept de cette église, pour allonger ce transsept de quelques mètres 27 27 Voyez CATHÉDRALE.

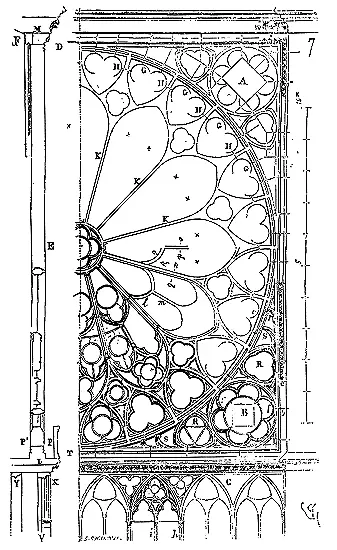

. Or, ces deux pignons sont percés de roses énormes qui n'ont pas moins de 12m,90 de diamètre, et qui s'ouvrent sur des galeries ajourées. Ces roses sont construites d'après le système indiqué dans notre figure 2, en C; c'est-à-dire que les écoinçons inférieurs compris dans le carré inscrivant le cercle sont ajourés comme le cercle lui-même, tandis que les écoinçons supérieurs sont aveugles, étant masqués par la voûte.

Voici (fig. 7) le tracé extérieur de l'une de ces deux roses, celle du sud. Les écoinçons A sont aveugles, tandis que ceux B sont ajourés; ce qui était naturel, puisque ce treillis de pierre repose sur l'arcature ajourée C, et qu'ainsi la surface comprise entre le bas de cette arcature et le niveau D ne forme qu'une immense fenêtre d'une hauteur de 18m,50 sur 13 mètres de largeur. Sous la rose, la galerie double (voy. la coupe E), vitrée en V, est placée comme un chevalement sous le grand réseau de pierre, de façon à laisser deux passages P, P', l'un extérieur, l'autre intérieur. L'épaisseur de cette claire-voie n'est que de 0m,47. Le formeret de la voûte enveloppe exactement le demi-cercle supérieur de la rose, et forme conséquemment un arc plein cintre.

Notre dessin fait voir les modifications profondes qui, en quelques années, s'étaient introduites dans la composition de ces parties de la grande architecture laïque du XIIe siècle. On ne saurait reprocher à cet art l'immobilité, car il est difficile de se transformer d'une manière plus complète, tout en demeurant fidèle aux premiers principes admis. Le réseau se complique, se subdivise, et le système que nous trouvons déjà entier dans la rose occidentale de Notre-Dame de Paris s'est étendu.

L'arcature externe, qui, dans la rose de 1220, forme un clavage trapu, s'est dégagée, mais elle existe; les colonnettes-rayons subsistent et sont étrésillonnées avec plus d'adresse; l'oeil s'est amoindri; enfin les écoinçons inférieurs ont été percés, pour ajouter une surface de plus à cette page colossale de vitraux. Si la composition de ce réseau est d'un agréable aspect, le savoir du constructeur est fait pour nous donner à réfléchir. Car dans ce grand châssis de pierre, les effets des pressions sont calculés avec une adresse rare. D'abord, en jetant les yeux sur l'appareil indiqué dans notre figure, on verra que toute la partie supérieure du grand cintre, compris le clavage de l'arcature externe G, ne charge pas le réseau, qui ne pèse sur lui-même qu'à partir des coupes H. Que ces charges sont reportées sur les rayons principaux K, lesquels sont étrésillonnés dans tous les sens; que l'appareil est tracé de manière à éviter les brisures en cas d'un mouvement. Que les coupes étant toujours normales aux courbes, les pressions s'exercent dans le sens des résistances. Que les écoinçons ajourés B, qui supportent une pression considérable, sont combinés en vue de résister de la façon la plus efficace à cette pression. Que les armatures de fer destinées à maintenir les panneaux de verre, pris en feuillure, dans l'épaisseur du réseau, ajoutent encore au système général d'étrésillonnement 28 28 Cette rose sud du transsept de Notre-Dame de Paris, par suite d'un mouvement prononcé d'écartement qui s'était produit dès les fondations, dans les deux contre-forts du pignon (le sol sur ce point étant compressible), avait subi de telles déformations, sans que toutefois ces déformations eussent causé une catastrophe, que le cardinal de Noailles, au commencement du dernier siècle, entreprit de faire reconstruire à neuf ce réseau de pierre. Mais les coupes furent si mal combinées et les matériaux d'une si médiocre qualité, que l'ouvrage menaçait ruine en ces derniers temps; on avait d'ailleurs refait les écoinçons inférieurs pleins, croyant probablement que cette modification donnerait plus de solidité à l'ouvrage, ce qui était une grande erreur, puisque ces écoinçons reposent eux-mêmes sur une claire-voie que l'on chargeait ainsi d'un poids inutile. Il fallut donc, il y a quelques années, refaire cette rose. Heureusement, des fragments anciens existaient encore, les panneaux des vitraux primitifs avaient été replacés ainsi que les armatures de fer. Il fut donc facile de reconstituer la rose dans sa forme première (cette forme avait été quelque peu modifiée, notamment dans la coupe des profils). Un puissant chaînage fut posé en L et en M, pour éviter tout écartement; les contre-forts furent consolidés. La rose du nord n'avait pas été refaite, bien qu'elle se fût déformée par suite d'un écartement des contre-forts; il a suffi, pour la restaurer, de la déposer, et de refaire les morceaux brisés sous la charge par suite de cet écartement. Mais ce qui fait ressortir la résistance de ces grands châssis de pierre, lorsqu'ils sont bien combinés, c'est qu'ils demeurent entiers pendant des siècles, malgré les accidents tels que ceux que nous signalons.

.

Quand l'ingénieur Polonceau imagina le système de cercles de fer pour résister à des pressions entre le tablier et les arcs d'un pont, il ne faisait, à tout prendre, qu'appliquer un principe qui avait été employé six siècles avant lui. On vanta, et avec raison, le système nouveau ou plutôt renouvelé, mais personne ne songea à tourner les yeux vers la cathédrale de Paris et bien d'autres édifices du XIIIe siècle, dans lesquels on avait si souvent et si heureusement employé les cercles comme moyen de résistance opposé à des pressions. Dans les deux roses du transsept de Notre-Dame de Paris, il n'était pas possible de trouver un moyen plus efficace pour résister à la pression qui s'exerce sur le côté curviligne de ces triangles que le cercle de pierre B, étrésillonné lui-même puissamment par les petits triangles curvilignes R. Les crochets-étrésillons S complètent le système des résistances. N'oublions pas que cette énorme claire-voie circulaire ne pose pas sur un mur plein, mais sur une galerie ajourée elle-même, d'une extrême délicatesse; que pour ne pas écraser les colonnettes et prismes de cette galerie, il fallait que la rose exerçât sur ces frêles points d'appui une pression également répartie; car si les points d'appui verticaux de cette galerie ont une résistance considérable ensemble, ils n'en ont qu'une assez faible pris isolément. Le problème consistait donc à faire de la rose une armature homogène, n'appuyant pas plus sur un point que sur un autre. Les écoinçons ajourés, avec leur grand cercle B, leurs triangles curvilignes R et leurs crochets S, répartissent les pesanteurs sur l'assise inférieure T, de telle sorte que tous les points de cette assise se trouvent également chargés. D'ailleurs les deux parois ajourées X, Y, de la galerie, formant chevalement, décomposent les pressions au moyen de l'arcature C, qui forme une suite d'étrésillons remplaçant des croix de Saint-André en charpente. La preuve que le moyen adopté est bon, c'est que, malgré les restaurations maladroites du dernier siècle, malgré l'écartement des contre-forts, aucune des pilettes de cette galerie n'était brisée. L'arcature C elle-même avait très-peu souffert 29 29 Les pilettes principales h n'ont que 0m,20 sur 0m,36 de section en moyenne; les pilettes intermédiaires i n'ont que 0m,10 sur 0m,15. Elles sont taillées dans du cliquart de la butte Saint-Jacques. Lorsqu'on les frappe, ces pilettes résonnent comme du métal.

. Pour diviser les pressions, pour arriver à faire de ce châssis de pierre une surface homogène, le maître de l'oeuvre, Jean de Chelles, avait d'abord ses douze rayons rectilignes principaux étrésillonnés à moitié de leur longueur par les arcs l , contre-étrésillonnés eux-mêmes par les douze rayons secondaires m . À ce point, le réseau s'épanouit, se divise, répartit ses charges par une suite de courbes et de contre-courbes sur vingt-quatre rayons aboutissant au cercle principal, qui est doublé. Un de ces rayons porte sur l'axe de la galerie; les dix autres, à droite et à gauche de l'axe, ont leurs pressions décomposées par les écoinçons armés de leurs cercles et de leurs triangles curvilignes. Ces charges sont si bien divisées, décomposées, que des membres entiers de cette rose pourraient être enlevés sans que l'ensemble en souffrît. C'était donc un raisonnement juste qui avait conduit à adopter ces réseaux avec courbes et contre-courbes. Dans les roses primitives, comme celles de Braisne ou de la façade occidentale de la cathédrale de Paris, si un rayon, un membre venait à manquer, toute l'économie du système était compromise; tandis qu'ici les chances de conservation étaient multiples, et, en effet, beaucoup de ces roses, qui ont six siècles d'existence, qui ont subi des déformations notables ou des mutilations, sont cependant restées entières, comme un large treillis de bois pouvant impunément être déchiré partiellement sans tomber en morceaux.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.