Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Il y a autre chose, dans ces compositions, que le capricieux dévergondage d'une imagination encore un peu barbare; il y a une profonde expérience, un calcul judicieux, un savoir étendu et une bien rare intelligence de l'application des nécessités de la structure à l'effet décoratif.

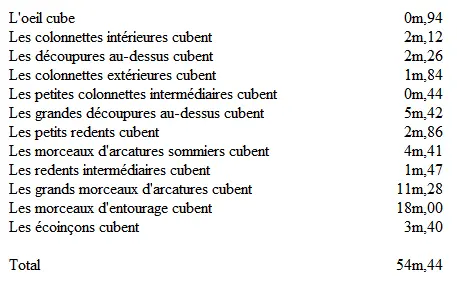

Nous donnons ici le cube de pierre employé dans ce réseau, à partir du niveau de la galerie à jour.

La surface de cette rose ayant 143m,00, le cube de pierre par mètre superficiel est de 0m,38; cube très-supérieur à celui de la rose occidentale.

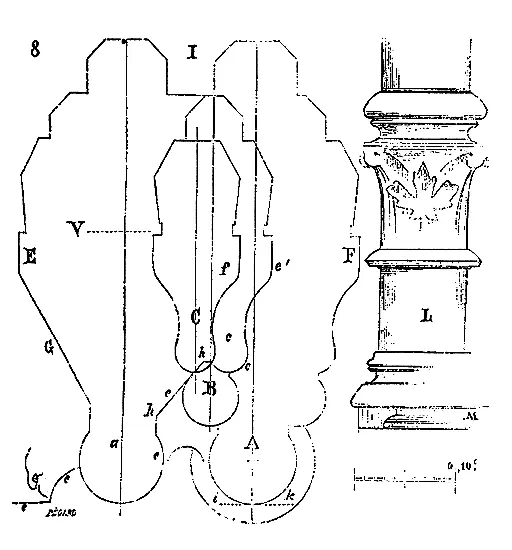

Il nous faut maintenant examiner les sections des différents membres de cette rose (fig. 8). Le profil dont l'axe est en A est la section sur ab (voy. la fig. 7), sur les membres principaux de la rose. Le profil dont l'axe est en B est la section sur les membres secondaires c , d . Le profil dont l'axe est en C est la section sur les membres tertiaires, qui sont les redents. La section totale EF, comprenant les deux gros boudins principaux a , A, est faite sur ot , le profil se simplifiant à l'extrados comme il est marqué en G. Enfin le profil ee ee' est la section sur fg (de l'ensemble), c'est-à-dire la section sur le grand cercle de l'écoinçon. La circonférence de la rose est donc formée des deux gros boudins principaux a , A, et en dedans du grand cercle de l'écoinçon qui subit une forte pression, il y a un supplément de force fe' ; le boudin C du membre composant le redent étant reculé en c et relié au gros boudin par le biseau hh . À l'intérieur, le profil est simplifié comme le marque notre tracé en I. Ici les armatures de fer et vitraux ne sont plus posés contre le parement intérieur du réseau de pierre, mais pris en feuillure en V, de façon à mieux calfeutrer les panneaux et à empêcher les eaux pluviales de pénétrer à l'intérieur. En L, sont tracés les chapiteaux et bases des rayons principaux dont les gros boudins forment colonnettes; la saillie des bases étant portée par un congé M sur la face, afin que le lit inférieur de cette base puisse tomber au nu du boudin ik .

Dans les deux roses nord et sud du transsept de Notre-Dame de Paris, les deux écoinçons supérieurs sont aveugles, le formeret de la voûte joignant la partie supérieure de la circonférence de la rose. Si le cercle est compris dans un carré, dans une sorte de cadre enclavé entre les contre-forts latéraux, la partie ajourée, le châssis vitré, se termine par le cintre de la rose elle-même. Cependant, dès 1240, des maîtres avaient jugé à propos d'ajourer non-seulement les écoinçons intérieurs mais aussi les écoinçons supérieurs des roses. Ce fut à cette époque que l'on construisit la chapelle du château de Saint-Germain en Laye 30 30 Voyez CHAPELLE, fig. 4, 5 et 6.

. Cet édifice, dont la structure est des plus remarquables, tient autant aux écoles champenoise et bourguignonne qu'à celle de l'Île-de-France. L'architecte ne pouvait manquer d'appliquer ce système de fenestrage à la rose. Cette chapelle, depuis les travaux entrepris dans le château sous Louis XIV, était complétement engagée sous un enduit de plâtre. La restauration de cet édifice ayant été confiée à l'un de nos plus habiles architectes, M. Millet, celui-ci reconnut bien vite l'importance de la sainte Chapelle de Saint-Germain en Laye; il s'empressa de la débarrasser des malencontreux embellissements qu'on lui avait fait subir, il retrouva l'arcature inférieure en rétablissant l'ancien sol, et fit tomber le plâtrage qui masquait la rose. Or, cette rose, une des plus belles que nous connaissions, est inscrite dans un carré complétement ajouré.

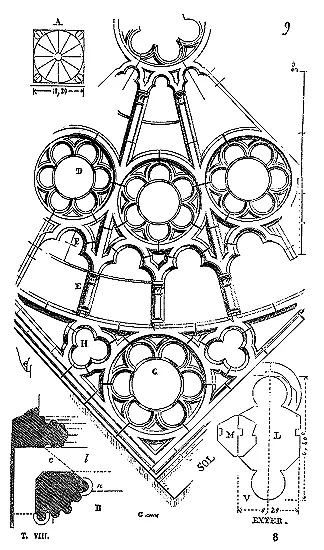

Son ensemble, tracé en A (fig. 9), se compose de douze rayons principaux, les quatre écoinçons étant à jour et vitrés. L'architecte a voulu prendre le plus de lumière possible, car les piles d'angles qui portent les voûtes (voy. le plan partiel B) font saillie sur le diamètre de la rose; le formeret portant sur les colonnettes a laisse entre lui et la rose l'espace b , et le linteau qui réunit la pile à l'angle de la chapelle est biaisé, ainsi que l'indique la ligne ponctuée c , afin de dégager cette rose.

Pour indiquer plus clairement le tracé de la rose de la sainte Chapelle de Saint-Germain en Laye, nous n'en donnons qu'un des quatre angles, avec un de ses écoinçons ajourés, à l'échelle de 0m,02 pour mètre. On remarquera qu'ici encore, conformément aux dispositions des premières roses, les colonnettes sont dirigées, les chapiteaux vers le centre. Les douze rayons principaux, étrésillonnés par les cercles intermédiaires D, offrent une résistance considérable. À leur tour, ces cercles intermédiaires sont étrésillonnés par les arcatures F et par des colonnettes intermédiaires. Quatre de ces colonnettes secondaires sont parfaitement butées par les grands cercles G des écoinçons, les huit autres butent contre le châssis. Quant aux rayons principaux E, quatre butent suivant les deux axes, et les huit autres sont maintenus par les trèfles H qui, à leur tour, étrésillonnent les grands cercles d'écoinçons G. L'appareil de ce réseau de pierre est excellent, simple et résistant. En L, nous donnons la section du réseau principal; en M, celle des redents. L'extérieur de la rose étant en V, on remarquera que le profil intérieur est plus plat que le profil extérieur, afin de masquer aussi peu que possible les panneaux de vitraux par la saillie des moulures à l'intérieur, et de produire à l'extérieur des effets d'ombres et de lumières plus vifs. Ici, les vitraux et les armatures de fer sont en feuillure et non plus attachés contre le parement intérieur. Nous avons encore dans cette rose un exemple de la solidité de ces délicats treillis de pierre lorsqu'ils sont bien combinés; car, malgré des plâtrages, des trous percés après coup, des mutilations nombreuses, la rose Saint-Germain en Laye tient; et lorsqu'il s'agira de la démasquer, beaucoup de ces morceaux pourront être utilisés.

L'école de l'Île-de-France ne fit que rendre plus légères les sections des compartiments des roses, sans modifier d'une manière notable le système de leur composition. Mais il faut signaler les roses appartenant à une autre école, et qui diffèrent sensiblement de celles appartenant à l'école de l'Île-de-France. Les exemples que nous venons de présenter font voir que, dans la construction de ces claires-voies, les architectes employaient autant que possible de grands morceaux de pierre, d'épaisses dalles découpées et des rayons étrésillonnants. Ces ensembles formaient ainsi une armature rigide, n'offrant aucune élasticité. Ce système s'accordait parfaitement avec la nature des matériaux donnés à cette province. Mais en Champagne, on ne possédait pas ce beau cliquart du bassin de Paris; les matériaux calcaires dont on disposait, étaient d'une résistance relativement moindre, et ne pouvaient s'extraire en larges et longs morceaux. Il fallait bâtir par assises ou par claveaux. Ces pierres ne pouvaient s'employer en délit comme le liais ou le cliquart. Aussi les architectes de la cathédrale de Reims adoptèrent-ils d'autres méthodes. Ils construisirent les réseaux des roses comme les meneaux des fenêtres, par superposition de claveaux et embrèvement des compartiments dans des cercles épais, clavés comme des arcs de voûtes. Telles sont faites les deux roses nord et sud du transsept de cette cathédrale, qui datent de 1230 environ. La rose n'est plus fermée par un formeret plein cintre, comme à Paris, mais s'inscrit dans un arc brisé, projection des arcs-doubleaux de la grande voûte; si bien qu'au-dessus du cercle propre de la rose, il reste un écoinçon vide (voy. fig. 2, le tracé B). La rose de la façade occidentale de cette cathédrale, élevée plus tard, c'est-à-dire vers 1250, est construite d'après la même donnée. Le cercle principal est un épais cintre composé de claveaux, dans lequel s'embrèvent les compartiments. Ces roses étant parfaitement gravées, avec tous leurs détails, dans l'ouvrage publié par M. Gailhabaud 31 31 L'architecture du Ve au XVIe siècle, et les arts qui en dépendent . Gide édit., t. I.

, il nous paraît inutile de les reproduire ici. Les cercles principaux des roses du transsept n'ont pas moins de 1m,60 d'épaisseur, et constituent de véritables arcs construits par claveaux. Quant aux compartiments intérieurs, formant les châssis vitrés, ils n'ont que 0m,24 d'épaisseur, non compris la saillie des bases et chapiteaux des colonnettes. Les panneaux des vitraux sont attachés au parement intérieur du réseau, comme à la rose de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.