Nous ne pourrions dire aujourd'hui si les pignons du transsept de la cathédrale de Paris, bâtis sous Maurice de Sully, étaient ou devaient être percés de roses. Cela est probable toutefois; nous pensons même que l'une de ces roses a existé du côté sud, car dans les maçonneries refaites au XIIIe siècle de ce côté, nous avons trouvé des fragments employés dans les blocages, et qui ne pouvaient avoir appartenu qu'à une rose d'un grand diamètre. En supposant que cette rose eût existé, elle daterait de 1180 environ, et serait une des plus anciennes connues, dans des dimensions jusqu'alors inusitées. En effet, les roses qui datent de cette époque ne dépassent guère 5 ou 6 mètres de diamètre.

À défaut de grandes roses munies de châssis de pierre, antérieures à 1190, nous en trouvons de petites, percées dans le choeur de Notre-Dame de Paris, pour éclairer le triforium, et qui datent de 1165 à 1170, puisqu'en cette année 1170, l'abbé du Mont-Saint-Michel en mer raconte qu'il vit ce choeur voûté. Ces roses avaient été supprimées déjà, vers 1230, lorsqu'on voulut agrandir les fenêtres hautes du choeur et qui s'ouvraient, comme nous venons de le dire, sous les combles de la galerie du premier étage.

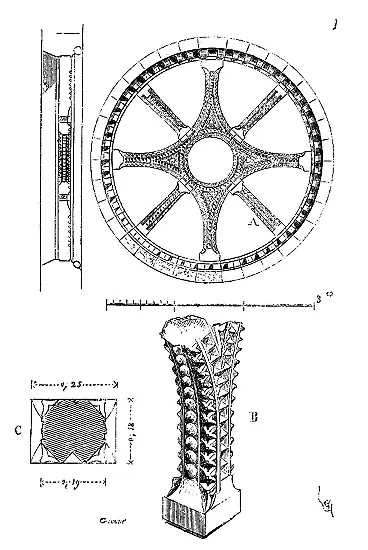

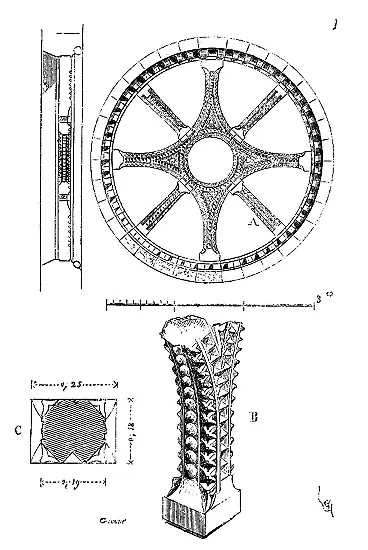

Il existe trois modèles différents de châssis de pierre qui garnissent ces roses dans le choeur. Nous donnons l'un d'eux (fig. 1); le vide circulaire a 2m,85 de diamètre, et le châssis de pierre, d'une composition très-singulière, ne se compose que de huit morceaux qui sont posés comme les rayons d'une roue embrevés d'un centimètre ou deux dans l'intrados des claveaux formant le cercle. Si ces roses étaient vitrées, comme le sont celles éclairant le triforium, les panneaux de verre étaient simplement maintenus par des pitons scellés sur la face intérieure des pierres composant le châssis. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur cette disposition. La rose que nous traçons ici, étant une de celles qui s'ouvraient sous le comble de la galerie, n'était point munie de vitraux, et sa face ornée se présentait vers l'intérieur. Cette ornementation consiste en des pointes de diamant en creux et en saillie, ces dernières recoupées en petites feuilles, et en des boutons, ainsi que l'indiquent le détail B et la section C. On remarquera que les jambettes A sont diminuées latéralement et terminées, vers l'oeil intérieur, par deux corbelets latéraux, formant chapiteau, pour présenter un étrésillonnement plus solide. En effet, ce qui mérite particulièrement d'être observé dans cette composition d'un châssis de pierre, c'est le système d'étrésillonnement bien entendu pour éviter toute brisure et pour maintenir les clavaux du cercle comme les rais d'une roue maintiennent les jantes.

Ce principe a évidemment commandé la composition des châssis de pierre des premières grandes roses dans l'architecture de l'Île-de-France, et il faut reconnaître qu'il est excellent. Une des plus anciennes parmi les grandes roses, est certainement celle qui s'ouvre sur la façade occidentale de l'église Notre-Dame de Mantes, église qui fut bâtie en même temps que la cathédrale de Paris, peut-être par le même architecte, et qui reproduit ses dispositions générales, son mode de structure et quelques-uns de ses détails.

Mais nous devons d'abord dire quel était le motif qui avait fait adopter ces grandes baies circulaires. Lorsque l'école laïque inaugura son système d'architecture pendant la seconde moitié du XIIe siècle, elle s'était principalement préoccupée de la structure des voûtes. Elle avait admis que la voûte en arcs d'ogives reportant toutes ses charges sur les sommiers, et par conséquent sur les piles, les murs devenaient inutiles. Si, à la cathédrale de Paris, les fenêtres hautes primitives ne remplissent pas exactement tout l'espace laissé sous les formerets des voûtes, s'il y a quelque peu d'hésitation dans la structure de ces baies, et si l'on voit encore des restes de tympans, ces restes sont tellement réduits, que l'on comprend comment ils devaient bientôt disparaître et comment les formerets eux-mêmes allaient devenir les archivoltes des fenêtres. Si l'on vidait ainsi, par suite d'un raisonnement très-juste, tous les tympans sous les formerets, si l'on supprimait les murs latéralement, il était logique de les supprimer sous les grands formerets des façades donnant la projection des arcs-doubleaux. Mais ces arcs-doubleaux étaient en tiers-points, étaient des arcs brisés. Les architectes prirent alors le parti de ne point faire du formeret de face la projection des arcs-doubleaux. Pour ces formerets ils adoptèrent le plein cintre: ainsi ils obtenaient un demi-cercle au lieu d'un arc brisé, ce qui d'ailleurs ne pouvait les gêner pour la structure des voûtes; et, complétant ce demi-cercle, ils ouvrirent un grand jour circulaire prenant toute la largeur de la voûte, donnant à l'extérieur sa projection. Il ne s'agissait plus alors que de remplir ce grand vide circulaire par un châssis de pierre permettant de poser des vitraux. C'est ce jour circulaire que Villard de Honnecourt appelle une reonde verrière .

Bien que les arcs-doubleaux des grandes voûtes des cathédrales de Paris et de Laon, de l'église de Mantes, de celle abbatiale de Braisne, soient en tiers-point, les formerets de ces voûtes joignant les murs pignons sont plein cintre, afin de pouvoir inscrire une rose circulaire sous ces formerets, qui deviennent de grands arcs de décharge.

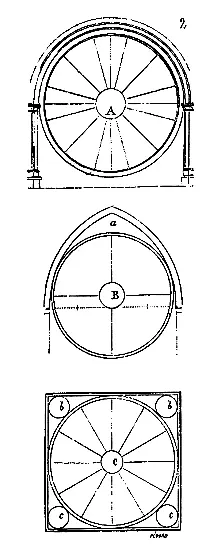

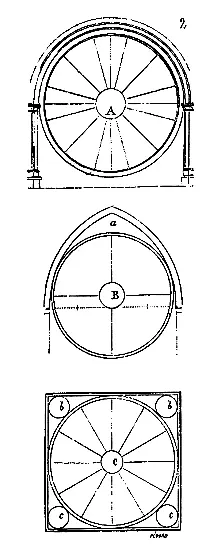

Voici l'histoire des transformations des grandes roses tracée en quelques lignes (fig. 2).

D'abord, ainsi que nous venons de le dire (exemple A), la projection de la voûte intérieure se traduit par un plein cintre, quoique les arcs-doubleaux de cette voûte soient des tiers-points. Vers le milieu du XIIIe siècle cependant, il semble que dans la Champagne, province où l'on poussait les conséquences de l'architecture laïque à outrance, on voulut éviter ce mélange du plein cintre et de l'arc brisé, ou plutôt ce qu'il y avait d'illogique à donner extérieurement un plein cintre comme projection d'une voûte en tiers-point. L'architecte de la cathédrale de Reims inscrit les grandes roses sous un arc en tiers-point, ainsi que le montre l'exemple B; et comme pour mieux faire sentir la projection des arcs-doubleaux de la voûte, l'espace a est ajouré. La reonde verrière n'est plus alors qu'une immense fenêtre ouverte sous le grand formeret. Ce n'est plus la rose de l'Île-de-France. Dans cette dernière province, berceau de l'école laïque du XIIIe siècle, la rose, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, reste la reonde verrière, c'est-à-dire qu'elle demeure circonscrite par un formeret plein cintre. Telles sont les roses des pignons du transsept de la cathédrale de Paris, qui datent de 1257. Mais, à cette époque, ce cercle de la rose s'inscrit dans un carré, comme le montre l'exemple C. Les écoinçons b sont aveugles et les écoinçons inférieurs c ajourés au-dessus d'une claire-voie dont nous parlerons tout à l'heure. À la même époque on va plus loin: on isole le formeret de la voûte, qui devient un dernier arc-doubleau. On laisse entre ce dernier arc et la rose un espace, et l'on met à jour non-seulement la reonde verrière, mais les écoinçons b supérieurs. Telle est construite la rose de la sainte Chapelle du château de Saint-Germain en Laye que nous décrirons en détail.

Reprenons l'ordre chronologique, et examinons les premières grandes roses qui nous sont restées.

Читать дальше