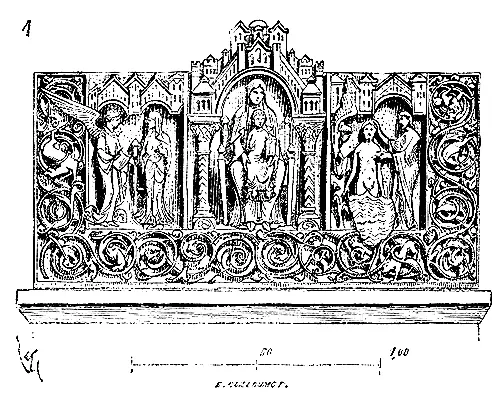

Ce retable n'a qu'une faible épaisseur: c'est une dalle sculptée qui masquait une capsa , un coffre, un reliquaire 21 21 Ce retable, enlevé à l'église de Carrière-Saint-Denis, fut replacé en 1847 dans cet édifice par les soins de la Commission des monuments historiques. Il est bien conservé; une partie de l'ornement inférieur a seule été brisée.

. On ne pouvait placer au-dessus ni un crucifix, ni des flambeaux. En effet, ce ne fut que beaucoup plus tard qu'on plaça le crucifix sur le retable; jusqu'au XVIe siècle, on le posait sur l'autel. Les flambeaux étaient placés sur les marches à côté de l'autel, sur une table voisine, ou parfois sur la table même de l'autel. Quant aux autels majeurs des cathédrales, ils n'avaient, comme nous l'avons dit, jamais de retables fixes; beaucoup même n'en possédaient point de mobiles: ils consistaient en une simple table sur des colonnes. Les retables paraissent avoir été plus particulièrement adoptés d'abord dans les églises conventuelles qui possédaient des reliques nombreuses et qui les suspendaient au-dessus et derrière l'autel. Nous avons indiqué, à l'article AUTEL (fig. 13, 13 bis , 14, 15 et 16), comment étaient disposés ces reliquaires, et comment les fidèles pouvaient se placer, en certaines circonstances, au-dessous d'eux 22 22 Voyez la disposition des autels des chapelles de la sainte Vierge et de saint Eustache à Saint-Denis, fig. 13 et 17.

. Cet arrangement nécessitait un retable qui servait ainsi de support à la tablette sur laquelle était posé le reliquaire, et qui formait une sorte de grotte (voy. AUTEL, fig. 14, 15 et 16).

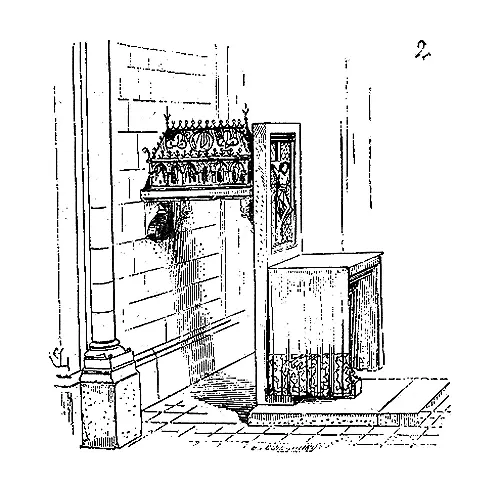

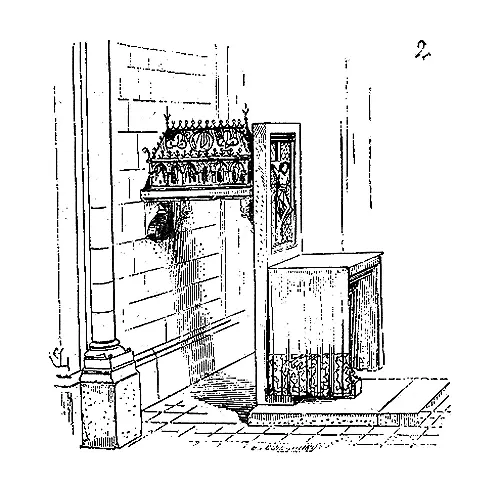

Voici (fig. 2) une des positions fréquemment adoptées pour les autels secondaires des églises. Le retable masquait et supportait le reliquaire, sous lequel on pouvait se placer, suivant un ancien usage, pour obtenir la guérison de certaines infirmités. Cet exemple, tiré d'une représentation de l'autel des reliques de l'église d'Erstein, indique l'utilité du retable. Plus tard, on plaça les reliquaires sur le retable lui-même, et cet usage est encore conservé dans quelques églises.

On comprend comment les retables devinrent pour les sculpteurs, à dater du XIIIe siècle, en France, un motif précieux de décoration. Et en effet, ces artistes en composèrent un nombre considérable. Habituellement, c'était sur un retable qu'on représentait la légende du saint sous le vocable duquel était placé l'autel. Ces bas-reliefs, dont les figures sont d'une petite dimension, sont exécutés avec une grande délicatesse et empreints parfois d'un beau style. Il est peu d'ouvrage de statuaires d'un meilleur caractère que le retable de la chapelle de Saint-Germer, déposé aujourd'hui au Musée de Cluny. L'église de Saint-Denis possède de charmants retables en liais, avec fonds de verre damasquiné, ou enrichis de peintures et de gaufrures dorées. Ces bas-reliefs sont encadrés d'une moulure et de forme quadrilatère; jamais une porte de tabernacle ne s'ouvre dans leur milieu. L'usage des tabernacles ainsi disposés ne date que de deux siècles 23 23 Voyez le Dictionnaire du mobilier français , l'art. TABERNACLE.

. Le clergé du moyen âge, en France, ne pensait pas que ces amas d'ornements, de flambeaux, de vases, de boîtes à ciboires, dont on surcharge aujourd'hui les autels de nos églises, valussent une disposition simple, calme, facile à saisir d'un coup d'oeil et d'un aspect monumental.

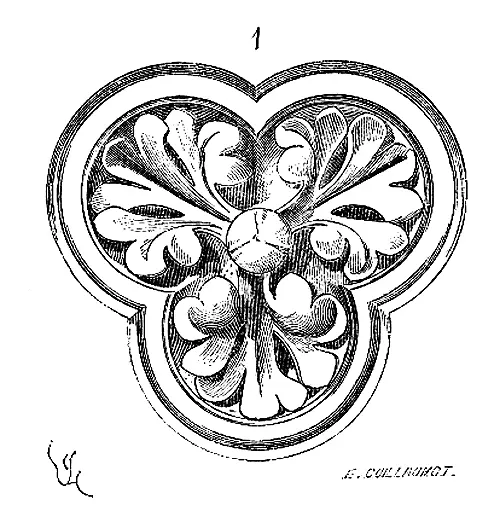

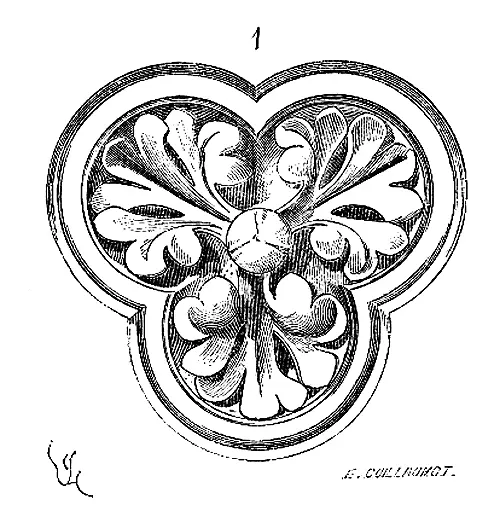

ROSACE, s. f. En sculpture d'ornement, s'entend comme groupe de feuillages formant une composition symétrique inscrite dans un cercle, un trèfle , un quatrefeuille . Les architectes du moyen âge ont fait emploi des rosaces pour décorer des soffites de corniches, pendant la période romane; des gâbles, des nus de fausses arcatures ou fausses baies, pendant la période gothique; des tympans. Ces sortes d'ornements sont souvent d'un beau caractère et d'une excellente exécution, particulièrement pendant la première période gothique. Un exemple suffira ici pour faire saisir l'ornement que l'on nomme rosace.

Celle-ci (fig. 1), inscrite dans un trilobe, provient de l'arcature de la chapelle de la Vierge, bâtie au chevet de la cathédrale de Sées, et date de 1230 environ. L'architecture normande est, entre toutes les écoles de France, la plus prodigue de rosaces. On en voit de fort belles sur les tympans du triforium du choeur de la cathédrale du Mans. Nous aurons l'occasion de présenter des exemples de ce genre d'ornementation sculptée à l'article SCULPTURE D'ORNEMENT.

ROSE, s. f. C'est le nom que l'on donne aux baies circulaires qui s'ouvrent sur les parois des églises du moyen âge. L' oculus de la primitive basilique chrétienne, percé dans le pignon élevé au-dessus de l'entrée, paraît être l'origine de la rose du moyen âge. Mais jusque vers la fin du XIIe siècle, la rose n'est qu'une ouverture d'un faible diamètre, dépourvue de châssis de pierre: c'est une baie circulaire. L'architecture romane française du Nord et du Midi n'emploie que rarement ce genre de fenêtre, qui n'a guère alors plus de 50 centimètres à 1 mètre de diamètre. Mais à dater de la seconde moitié du XIIe siècle, lorsque l'école laïque se développe, les roses apparaissent, et prennent des dimensions de plus en plus considérables, jusque vers le milieu du XIIIe siècle. Alors, surtout, dans l'Île-de-France et les provinces voisines, telles que la Champagne et la Picardie, les roses s'ouvrent sous les voûtes, dans toute la largeur des nefs. En Normandie et en Bourgogne, au contraire, les roses n'apparaissent que tard, c'est-à-dire vers la fin du XIIIe siècle.

La baie circulaire appartient à toutes les époques de l'architecture, depuis le Bas-Empire. Mais de l' oculus roman, non vitré souvent 24 24 Voyez FENÊTRE, fig. 1, 2, 3 et 6.

, à la rose occidentale de la cathédrale de Paris, il y a un progrès. Comment ce progrès s'est-il accompli? Pourquoi la figure circulaire a-t-elle été adoptée? Telles sont les questions posées tout d'abord et auxquelles il faut répondre. Nous devons distinguer, entre les roses, celles qui s'ouvrent dans les murs pignons de celles qui n'ont qu'une importance secondaire.

On comprend, par exemple, que dans une grande nef comme celle de la cathédrale de Paris (voy. CATHÉDRALE, fig. 2 et 4), si l'on voulait ouvrir des baies au-dessus de la galerie du triforium pour alléger la construction et fournir de la lumière sous les combles de cette galerie, il eût été fort disgracieux de donner à ces ouvertures la forme d'une fenêtre. Une rose, au contraire, allégissait la construction en étrésillonnant les piles, et donnait à ces baies une apparence particulière qui les distinguait entre les claires-voies vitrées.

Pour ces roses secondaires, la pensée d'étrésillonner les maçonneries tout en les allégissant, avait dû, en maintes circonstances, imposer la figure circulaire. C'est ainsi, par exemple, qu'à la base des tours de la cathédrale de Laon, l'architecte a pratiqué des ouvertures circulaires de préférence à des baies avec pieds-droits, pour donner plus de solidité à l'ouvrage.

Mais ces vides circulaires, du moment qu'ils atteignirent un diamètre de 3 à 4 mètres, étaient bien tristes, surtout s'ils n'étaient point vitrés, comme à Notre-Dame de Paris, au-dessus du triforium. Les architectes pensèrent donc à les garnir de découpures de pierre plus ou moins riches. Si ces roses étaient destinées à être vitrées, ces découpures de pierre maintenaient les vitraux, comme le ferait un châssis de bois ou de fer et pouvaient résister à la pression du vent.

Читать дальше