и высокие кручи правого. А над ними — синее небо.

К названию: «тоня» — это не женское имя, уменьшительное от «Антонины», а место, где ловят рыбу, рыбацкая артель или рыболовецкое предприятие, закидка невода.

В. Е. Маковский. Украинский пейзаж с хатами. 1901

Кусочек Малороссии: хатки, река и залитая солнцем даль.

280

Н. А. Сергеев. Яблони в цвету в Малороссии. 1895

«…Верю в майский день, от яблонь бе лый…». А здесь — весна. Всё цветёт, всё ды-

шит свежестью молодости.

Н. К. Пимоненко. Украинская ночь. 1905

Это, конечно, не иллюстрация к гоголевскому описанию украинской ночи. Его

строки — уже сами по себе живопись в слове. Здесь же — просто мягкая малорос-

сийская ночь, очень талантливо переданная. Тут и природа, и жанровая сцена, и тот

самый народ .

281

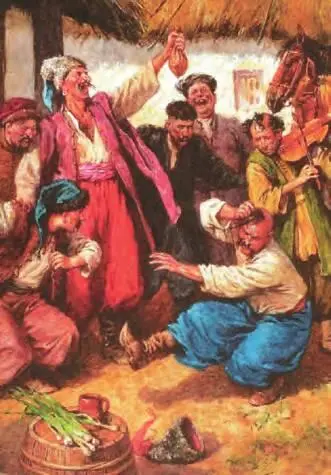

А. М. Куркин. «Свадьба». Иллюстрация к произведению Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка».

Палехская техника.

А вот и сам «классический» образ — весёлый, открытый, немного наивный, но добрый по своей сути, который так полюбился русскому обществу — образ пе-

сенной, красочной, народной Малороссии…

282

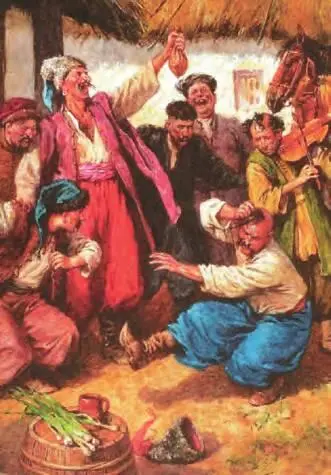

О. И. Коминарец. Иллюстрация к книге

А. А. Пластов. Иллюстрация к произведению

Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ

Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», 1950

Диканьки» (М., Махаон, 2009)

…и племени «поющего и плящущего».

Но, как и всюду, в увлечении этими представлениями оказалась важна мера.

Ещё немного, чуть меньше вкуса и таланта — и образ песенной Малороссии, весёло-

го, неунывающего народа может обернуться «гопаковско-шароваристой Украиной», где эти песни и пляски станут самодовлеющи и навязчивы. (Впрочем, если такое

случалось, то чаще по вине не столько русских наблюдателей, сколько творцов ав-

тообраза из числа адептов национально-украинской идеи).

283

И «поюще-танцующий» этнографи че ский образ оказался настолько прочным, что прошёл через года, со ци аль но-экономические формации и политические бури.

На иллюстрации: мозаичное панно станции «Киевская» Арбат ско-Покровской ли-

нии Московского метрополитена (1953 г. Художники В. А. Коновалов, В. Н. Арке-

лов, П. М. Михайлов, Л. А. Карнаухов, А. К. Ширяев, И. В. Радоман, К. П. Аксёнов, скульптор Г. И Опрышко. Красные знамёна с Лениным, люди одеты по послево-

енной моде, на груди у некоторых награды — совсем другая эпоха. Но… в самом

центре — всё те же танцующие и поющие персонажи в народных костюмах, своим

этнографическим обликом призванные показать, что это Украина — национальная

республика, особая национальность.

Вообще, станции «Киевские» (и эта, и одноимённая станция Кольцевой ли-

нии, 1954 г., художники А. В. Мизин, Г. И. Опрышко, А. Г. Иванов ) — очень хоро-

шая иллюстрация коллективного образа Украины. С одной стороны, в их отделке

получили отражение уже бытовавшие представления об этом крае, его истории

и культуре, а с другой, они уже сами служат средством их трансляции. На фресках

и мозаичных панно, украшающих подземные дворцы, представлены все значимые

события прошлого и настоящего (на момент постройки станций). И этнографиче-

ский элемент там далеко не последний.

284

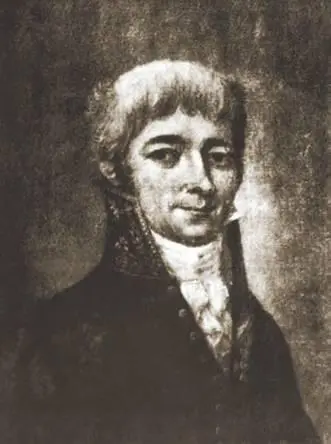

Разносторонний человек, директор

Нежинской гимназии высших наук, в ко-

торой учился Гоголь.

Представитель Карпатской Руси, как

прежде называли этот регион в России

и на самих Карпатах, Иван Семёнович

Орлай (1770–1829) был сторонником об-

Читать дальше