Для сравнения можно указать, например, что у некоторых животных поле зрения значительно больше, чем у человека. Исследователи установили, что у тех животных, которые обнаруживают приближение врага или добычи главным образом с помощью зрения, в процессе эволюции выработалось панорамное зрение. Оптические оси их глаз направлены в разные стороны, так что поле зрения охватывает обширное пространство с боков и позади собственного тела. У такого животного поля зрения правого и левого глаз, взятые вместе, иногда составляют угол обозрения, близкий к 360°. Впереди эти поля перекрываются лишь на несколько градусов, а могут и совсем не перекрываться. Преимущества панорамного зрения очевидны: чем большая часть окружающего мира непрерывно отображается на сетчатке, тем эффективнее система предупреждения об опасности. Но в то же время, чем меньше перекрываются поля обоих глаз, тем менее стереоскопично (объемно) зрение животного. А между тем именно стереоскопическое зрение позволяет улавливать небольшие различия по глубине пространства. Эти обратные соотношения между панорамным обзором и стереоскопией, по-видимому, играли важную роль в эволюции зрительной системы многих животных, птиц и насекомых. Стереоскопическое зрение обычно лучше всего развито у тех животных, которые способны к тонкой регуляции своих движений; здесь очевидным примером служат приматы, т. е. человек и обезьяны. Если читателю недостаточно ясна польза стереоскопического зрения, пусть он попробует вдеть нитку в иголку, закрыв один глаз, а затем для сравнения сделает то же, пользуясь обоими глазами. Широкое поле зрений имеет большое значение для быстрого чтения. Оно существенно сокращает время поиска информативных фрагментов текста.

У такого животного поля зрения правого и левого глаз, взятые вместе, иногда составляют угол обозрения, близкий к 360°

Исследования проф. Ю. Б. Гиппенрейтера убедительно доказали, что объем фиксации взора и размер оперативного поля, с которого происходит объем информации, существенно зависят от обучения. Нам удалось найти специальный методический инструмент и разработать упражнения, которые значительно расширяют поле ясного видения и решают задачу вертикального движения глаз по центру страницы при чтении.

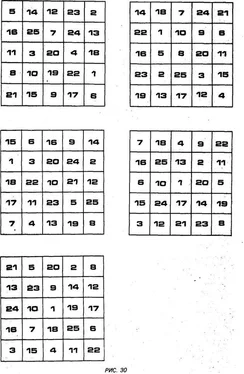

Этим инструментом оказались широко известные у специалистов работающих в области патопсихологии, тестовые цифровые таблицы Шульте. При работе с этими таблицами надо, концентрируя взгляд в центре очередной таблицы, видеть ее всю целиком и найти все видимые цифры по порядку нарастания счета за время не более 25 с.

Однако тренировка с таблицами Шульте не самоцель. Задача этой тренировки — помочь мозгу так изменить программу восприятия текста, чтобы в единицу времени принималось наибольшее количество смысловой информации. Здесь необходимо вспомнить об избирательной способности мозга. Установлено, что в процессе чтения при фиксации взора на строке текста по зрительному нерву в сжатом виде направляется только самое главное. Мозг работает как опытный командир, переправляющий через реку под обстрелом противника большое подразделение через узкий мост: вначале переправляется самое ценное и существенное, второстепенное остается «на потом» или не берется вовсе.

Мозг работает, как опытный командир, переправляющий через реку под обстрелом противника большое подразделение через узкий мост: вначале переправляется самое ценное и существенное, второстепенное остается «на потом» или не берется вовсе

Таким образом, зрительная система не просто переносит в мозг сведения о распределении букв и их конфигурациях на отдельных участках страниц книги, а уже с самого начала, когда изображение текста только попадает на сетчатку, выявляет характерные элементы конфигурации слов, на реагируя на те участки текста, которые мало передают значимую информацию об увиденном. По мере предварительной кодировки воспринятые элементы текста объединяются в смысловые группы цепочки смысловых рядов. Они укрупняются и усложняются, превращаясь уже в новый, на сжатый текст. Можно предположить, что эти семантические группы составляют завершенные зрительные образы. Как установили психологи, при чтении слова распознаются нами благодаря их ассоциативной связи с понятиями, с некоторой алгоритмической схемой или совокупностью соотношений, смыслов, которые конструирует сам, читающий. Таким алгоритмическим распознаванием зрительных образов люди занимаются постоянно; по-видимому, оно основано на процессе, в котором слова служат лишь своего рода «ключами», помогающими конструировать (генерировать) образное представление смысла того сообщения, которое задается мозгом в данный момент чтения.

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)