Как следует из трассограммы, фиксации глаз и трасса взора располагаются в большей части именно на ключевых словах или в их смысловом поле; где находятся смысловые ряды. Примечательно чтение последнего, пятого, абзаца заметки: траектория взора проходит по первой половине абзаца посередине, и ключевые слова также здесь равно отстоят от центра вправо и влево. Последняя же треть этого абзаца характеризуется ассиметричным переносом траекторий движения глаз слева направо — посередине смысловых рядов: “защиты электростанций”, “полосу ангольской территории шириной до 80 км”.

РИС. 21

От середины второй колонки заметки до слов “защиты электростанций” глаза двигались в течение 0,6 с, — происходил “дрейф” глаз на равномерно распределенном поле, т. е. относительно вертикали смысла связности текста. На рис. 20 дана запись движений глаз испытуемой М. Н. П., которая была обучена за год до этого экспериментального исследования. Текст (репортаж из Французского Национального Центра по космическим исследованиям), состоящий из шести абзацев, был прочтен испытуемой за 25 с. Ключевых слов в этом тексте много, и все они расположены равномерно относительно условной вертикали, проведенной нами через середину колонок. Траектория движений взора и здесь отражает стремление к балансировке ключевых слов и тяготения к смысловым рядам как ядерной основе. Мы видим, что М. Н. П. использует вертикальное чтение, однако есть много горизонтальных движений глаз, есть неоправданные регрессии. По этой записи, по сравнению с предыдущей, можно судить о конечных успехах обученного человека. На этапах самого процесса обучения эти записи теперь используются как подкрепляющая обратная связь.

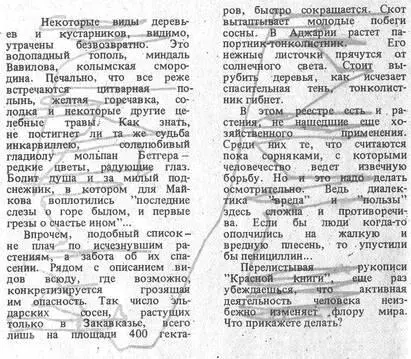

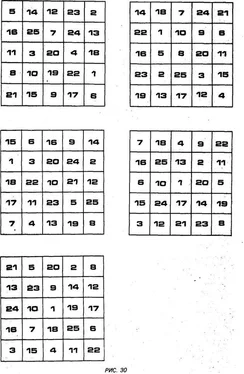

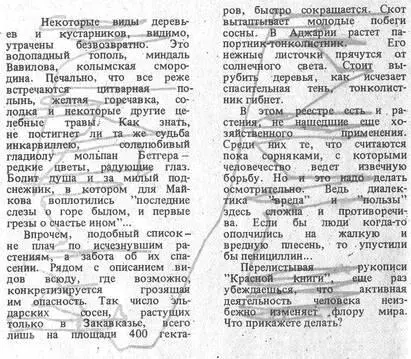

Следующий текст (“Красная книга флоры”), показанный на рис. 21, тоже читала та же М. Н. П. Время чтения этого текста 21 с. Текст состоит из четырех абзацев.

На первой колонке много ключевых слов и смысловых рядов, — области фиксации взора совпадают с их расположением. На второй колонке смысловые ряды такие: “Скот вытаптывает молодые побеги сосны. В Аджарии папортник-тонколистник исчезает. Есть растения, не нашедшие хозяйственного применения. Сорняки. Диалектика вреда и пользы сложна и противоречива. Плесень-пенициллин. Красная книга. Деятельность человека изменяет флору. Что делать?”

РИС.22

Из всех приведенных записей видно, что фиксация взора располагается именно на ключевых словах и смысловых рядах, т. е. центральное поле зрения наведено на определенные смысловые группы, значимые как для автора, так и для читателя. Мы считаем, что это происходит вследствие обучения быстрому чтению по методике, направленной на понимание смысловых связей в тексте, — на его золотое ядро. Развитое периферическое поле зрения у обученного читателя, сочетающееся к тому же с чтением без артикуляции, и есть та достаточная обратная связь, которая наводит центральное поле зрения глаз на наиболее весомые смысловые центры в тексте — на золотое ядро.

Таким образом, для повышения скорости чтения необходимо:

уменьшить число фиксаций глаз и их длительность;

увеличить число слов, воспринимаемых за одну фиксацию;

уменьшить число регрессий.

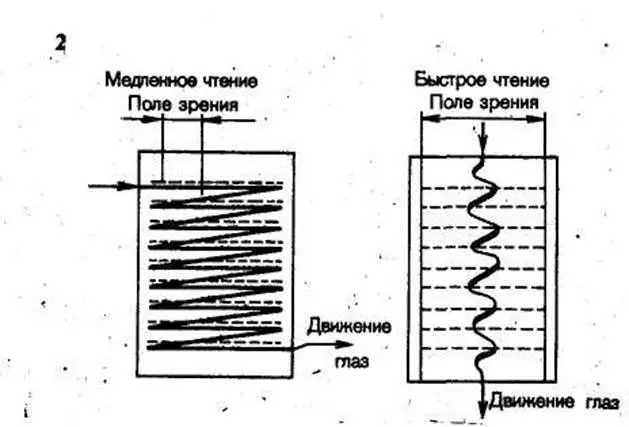

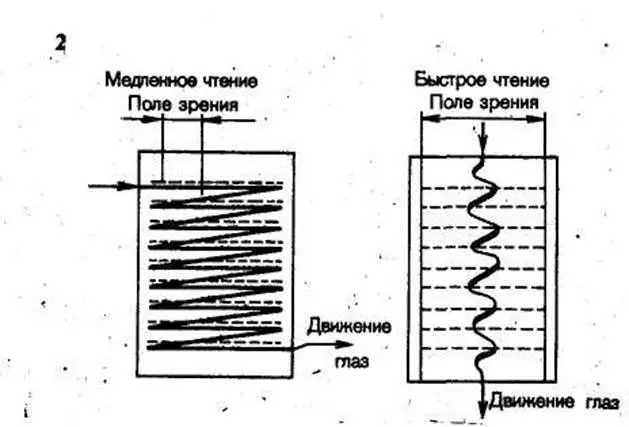

Как было показано выше, рассмотренным требованиям будет удовлетворять такая техника чтения, при которой глаза читающего двигают вертикально сверху вниз по воображаемой линии, проведенной по центр страницы с небольшими колебаниями вправо и влево. В самом деле, при традиционном медленном чтении глаза двигаются равномерно по строкам страницы слева направо, и по окончании каждой строчки вновь возвращаются к началу следующей (см. рис. 22). При быстром чтение движение глаз более экономно, поскольку глаза проходят всю страницу текста по кратчайшему пути: прямой линии (см. рис. 22).

РИС.23

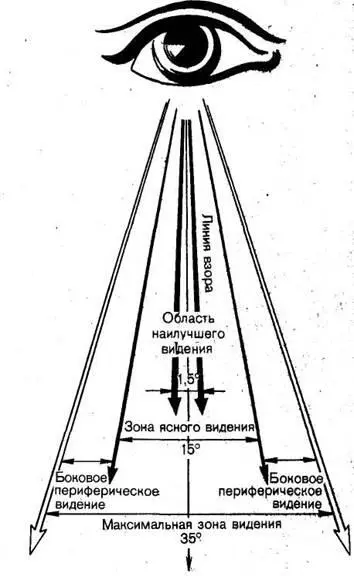

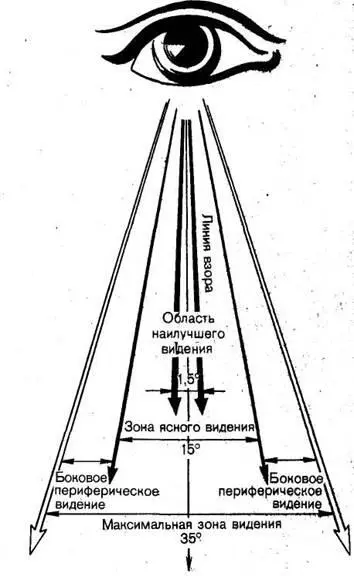

Как же практически осуществляется такое чтение? Оказалось, что для быстрого чтения необходимо иметь хорошо развитое периферическое зрение. Что понимается под этим термином? При движении взгляда по строкам текста наибольшая острота зрения и полнота восприятия возникает только в центральной зоне сетчатки глаза, так называемой зоне ясного видения. Все, что лежит за пределами этой зоны, на периферии, видится как бы а тумане. Различные физиологические возможности зон зрения показаны на рис. 23.

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)