Unknown - ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ

Здесь есть возможность читать онлайн «Unknown - ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Послоговое чтение — текст читается по слогам, как в школе в первом классе. Как известно, именно слог принят за минимальную единицу артикуляции.

Чтение по словам — в этом случае текст читается путем просмотра только части слова и затем антиципируется. Этот навык возможен при высокой читательской квалификации, большом объеме знаний и хорошей зрительной памяти. Такой читатель располагает значительным запасом слов — тезаурусом. Установлено, что большинство взрослых людей читает по словам, но, к сожалению, с проговариванием. При этом обычно просматривается первый слог (слоги) читаемого слова и первые буквы второго слова, остальная же часть данного фрагмента текста (пары слов) угадывается с большой степенью вероятности.

Чтение понятиями — в тексте выделяются только ключевые слова и констатируются смысловые ряды, и затем мысль читателя синтезируется на их основе. Такое чтение характерно для людей высокой читательской квалификации, имеющих определенные навыки, большой запас знаний, отличную память и умеющих создавать произведения, т. е. генерировать тексты.

Хотелось бы напомнить, что последнее обстоятельство было замечено еще К. Марксом, который писал, что “чтение столь же важно, как и писание; поэтому необходимо было бы ввести также знания компетентных и некомпетентных читателей — вывод, который был сделан в древнем Египте, где жрецы, считавшиеся единственными компетентными писателями, в то же время считались и единственными компетентными читателями”[19].

Антиципация — это предугадывание, иначе говоря, далекое предвосхищение логического построения текста. Как правило, оно происходит без анализа всех слов этого предстоящего текста. Эту работу глазу просто делать не нужно. Установлено, что взрослый читатель, владеющий навыком зрелого чтения, антиципирует наиболее общую тему, например, “грусть”, “тревога”, “радость”, “равнодушие” и т. п. Затем по ходу чтения, за счет конкретизации смысла выявляется подтема, которую читатель определяет в дальнейшем как “тревога за собственную жизнь” или “радость предстоящей встречи”. В дальнейшем в сознании порождается собственно текст таким, как его увидел читатель. Этот текст отражает конкретную ситуацию (о которой говорит автор) в той или иной мере полноты в интерпретации читателя. Тот факт, что “далекое упреждение текста, как правило, происходит без реализации всех слов этого текста”, подтверждается исследованием, которое провел журналист П. С. Карасев на материале сравнения набросков и тезисов будущих статей и выступлений В. И. Ленина с полными текстами этих статей и выступлений[20].

Как отмечают лингвисты, при анализе текстов и их восприятии немаловажную роль играет так называемый эффект клиширования, или эффект газетных штампов. Достаточно вспомнить, что у журналиста, героя новеллы Карела Чапека “Эксперимент профессора Роуса”, память хранила ограниченное число газетных клише на уровне стереотипных словосочетаний (синтагм), которыми он реагировал немедленно на любое обращение к нему профессора Роуса. Умение стереотипно реагировать на стереотипные текстовые стимулы реально, и оно, видимо, свидетельствует о наличии в памяти действительно готовых словосочетаний не только у профессиональных работников прессы, но и у постоянных читателей газет и журналов. Эта полезная для чтения способность видеть в тексте все сразу может быть воспитана специальными упражнениями. Но об этом мы будем говорить в последующих разделах книги.

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ

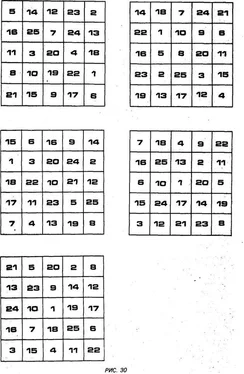

Для выявления рациональной техники движения глаз посмотрим, как двигаются глаза человека, читающего быстро и читающего медленно. Специальная аппаратура (рис. 16) позволяет детально исследовать движения глаз во время чтения.

Испытуемый читает контрольный текст, размещенный на наклонной панели, и одновременно лучи света, отражаемые от глаз, фиксируются на движущуюся кинопленку. Кинограммы движений глаз при чтении контрольных текстов (рис. 17) показывают различия в движении взора при медленном чтении пяти строк текста, состоящего из 50 слов (слева), и быстром чтении за тот же период двух страниц текста объемом 700 слов (справа).

Анализируя эти и другие кинограммы, можно заметить, что каждая вертикальная линия представляет собой фиксацию глаза в процессе чтения, во время которой и происходит непосредственное восприятие информации. Движения глаз между фиксациями, непродолжительные по времени, — это горизонтальные линии. В левом фрагменте кинограммы глаза движутся по строкам текста и проходят каждую из них за 10—15 фиксаций, затем взгляд возвращается к началу следующей строчки. И так 5 раз. Таким образом, процесс чтения в обобщенном виде графически представляет собой как бы параллельные лестницы, следующие одна за другой. В правом фрагменте кинограммы показана запись движений глаз при скорости чтения в четыре раза более высокой, чем в левом фрагменте. Анализируя эту кинограмму, можно заметить, что общее число фиксаций здесь такое же, как и в кинограмме левого фрагмента. Однако за тот же промежуток времени здесь прочитано в 14 раз больше слов (2 страницы текста). Сравнительный анализ этих двух кинограмм позволяет установить следующие основные параметры движения глаз в процессе чтения, определяющие скорость восприятия:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)