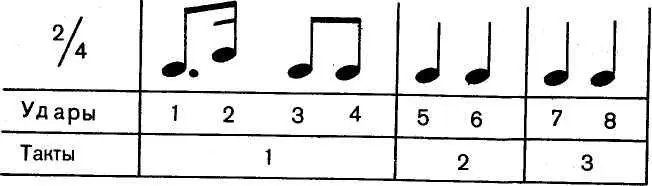

РИС. 12

Двигательный. Выйдя на балкон, вы делаете выразительное движение рукой, призывающее приятеля вернуться. Язык жестов, мимика и пантомимика срабатывают, - приятель возвращается.

Итак, три разных способа передачи, а результат один - сообщение принято понято и реализовано. Разобранные примеры - прямая аналогия с чтением. Различие лишь в том, что при чтении мы только принимаем сообщения, и от нас в принципе зависит, каким способом (в каком коде) этот прием реализовывать: зрительном/слуховом или двигательном. Вместе с тем из всего этого можно сделать такой вывод: если движения рукой позволяют реализовать речевые коммуникативные действия, то, очевидно, такие движения безусловно возбуждают и определенные отделы коры головного мозга, посылая туда соответствующие импульсы. О том, что рука действительно играет большую роль в организации различных функции мозга можно судить по рис. 12. Здесь показан условный человечек, так называемый гомункулус. Размеры различных частей его тела соответствуют той части коры головного мозга, которая связана с анализом тех или иных ощущений, поступающих в мозг от различных частей тела. Обратите внимание, какая большая часть коры головного мозга вовлекается в активную деятельность каждый раз, когда кисть руки выполняет определенные действия, например выстукивает ритм. . При выстукивании рукой ритма речедвигательный канал восприятия оказывается занят этой работой и пройти по нему встречным нервным импульсам уже нельзя. Теперь представьте себе, что, продолжая движения рукой (выстукивая ритм) и порождая при этом помеху в речедвигательном канале, вы начинаете читать про себя текст. Зону Брока охватывает отрицательная индукция из-за помехи, и канал для прохождения управляющих импульсов на артикуляцию закрыт. В этом варианте читать можно только в том случае, если ваше чтение не сопровождается звучной артикуляцией. Как только произносится вслух читаемое слово, сразу же ритм сбивается. И наоборот, пока выстукивается ритм, проговаривать читаемое невозможно: зона Брока заперта, речедвигательный канал закрыт.

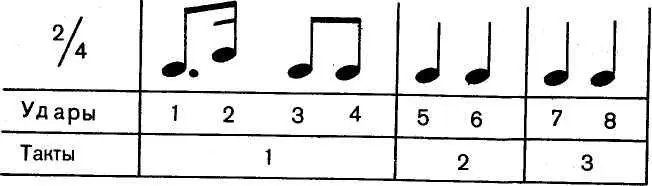

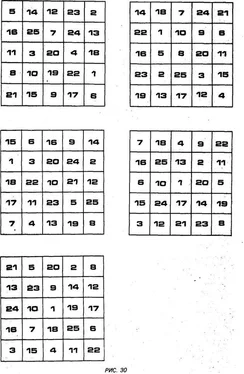

РИС. 13

Приведенное объяснение, конечно, весьма условно, но оно отражает основную идею метода постукивания: ритмические движения рукой запирают речедвигательный канал и артикуляция практически становится невозможной. Естественно, возникает вопрос: неужели читающие быстро все время так и постукивают при чтении? Конечно, нет. Достаточно 20 часов почитать с постукиванием ритма, чтобы созрела и окрепла новая программа работы мозга, сформировался новый стереотипный код, обеспечивающий обработку поступающей по зрительному каналу в мозг информации без ее проговаривания.

Главное в освоении метода — правильно разучить и выстукивать ритм. Для разучивания ритма необходимо вначале внимательно прочитать правила выполнения этого несложного упражнения, затем простучать сам ритм и многократно повторить его. Необходимо помнить, что эффект метода проявляется только в том случае, если читатель самостоятельно работает с текстом — непрерывно выстукивает ритм и контролирует правильность звучания на слух. Читать текст с выстукиванием можно только после того, как выучен ритм, для проверки правильности рисунка ритма надо контролировать его по нотной записи (рис. 13) и использовать специальное географическое пособие.

Как показывает наш опыт, при настойчивом и аккуратном выполнении упражнений, приведенных в конце главы, практически все обучающиеся достигают нужного эффекта. Для успешного подавления артикуляции, как правило, достаточно чтения с одновременным выстукиванием ритма в течение 20 часов. Однако в зависимости от типа нервной системы и других индивидуальных психофизиологических особенностей освоение упражнений протекает у некоторых обучающихся по-разному. Особенности выполнения этого упражнения будут рассмотрены в 9 главе (Урок пятый).

ГЛАВА ШЕСТАЯ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА

Несмотря на большую историю изучения процессов зрительного восприятия, еще и сегодня наука не разгадала всех его тайн. Благодаря зрению человек получает более 90% всей информации об окружающем его мире. Однако, как считают ученые, не всегда люди эффективно используют зрение. Не случайно еще И. В. Гете в одном из своих произведений писал:

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)