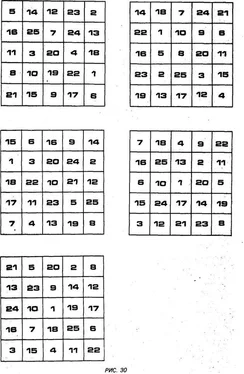

3. Метод центральных речевых помех, или метод аритмического постукивания. Этот метод разработан проф. Н. И. Жинкиным и использован им при исследовании закономерностей внутренней речи. Суть метода в следующем. Читая про себя, испытуемый постукивает кистью руки специализированный ритм, не соответствующий обычной ритмике русской речи. Один из задаваемых здесь ритмов включает в себя двухтактное постукивание с четырьмя ударными элементами в первом такте и двумя — во втором и со значительным усилением удара на первом элементе каждого такта.

Этот постоянно слышимый аритмический рисунок акустического воздействия должен разрушать привычный ритм естественных мелодических речедвижений при чтении русского текста, т. е. стать помехой для любой артикуляции — и внешней и внутренней. Помеха здесь возникает в результате того, что слова в русском языке, составляющие речевой поток, обладают переменным, разноместным ударением. Такое аритмическое постукивание становится непреодолимой помехой внешней артикуляции. Главная особенность этого метода в том, что на деятельность речевых органов (губы, язык, глотка, гортань) непосредственно никакого воздействия не оказывается. Глотка, язык, гортань, губы — все механизмы речи остаются свободными, и при выстукивании рукой специального ритма вокруг соответствующих пунктов мозгового возбуждения в коре головного мозга возникает зона индуктивного торможения, которая делает невозможным произнесение читаемых слов, т. е. подавляет периферическую артикуляцию из центра. Чтобы разобраться в том, как это происходит, посмотрим, какие зоны мозга управляют процессами речи и ее пониманием.

В процессе чтения про себя испытуемый постукивает кистью руки в определенном постоянном режиме специализированный ритм

Современная нейропсихология различает речь сенсорную — понимание того, что говорит партнер, и речь моторную, — произнесение звуков речи самим человеком. Конечно, обе эти формы речи очень тесно связаны между собой, но все же они различаются по механизмам реализации их основных функций. Важно для нас также и то, что сенсорная и моторная речь управляются разными отделами мозга.

Еще в 1861 г. французский нейрохирург П. Брока обнаружил, что при поражении мозга в области второй и третьей лобных извилин (рис. 11) человек перестает членораздельно говорить и издает лишь бессвязные звуки, хотя сохраняет способность понимать то, что говорят другие. Эта речевая моторная зона, или зона Брока, у правшей находится в левом полушарии мозга, у левшей в большинстве случаев — в правом.

В 1874 г. другой учёный Э. Вернике установил, что есть зона и сенсорной речи. Поражения верхней височной извилины приводят к тому, что человек слышит слова, но перестает их понимать. Здесь утрачиваются логические связи слов с предметами и действиями, которые эти слова обозначают. При этом больной может механически повторять слова, не понимая их смысла. Эту зону мозга назвали зоной Вернике.

В зоне Вернике, как в своеобразной картотеке, хранятся все усвоенные в течение жизни человека звуковые образы слов. Конечно, они находятся там не буквально в виде цепочки закодированных слов (такое хранение неэкономично), а в виде так называемых нейронных следов звуковых образов. Всю жизнь человек пользуется этой картотекой. На рис. 11 показаны пути при произнесении слов нервных импульсов от речевых мышц и импульсов, идущих от уха. Этот рисунок показывает нам большое значение для нормальной работы мозга мышечных ощущений, возникающих при артикуляции. Как мы уже знаем, для быстрого чтения подавление артикуляции — обязательное условие. Очевидно, для его выполнения необходимо найти средство целенаправленного воздействия на зону Брока в процессе чтения с тем, чтобы преградить путь управляющим импульсам, поступающим из этой зоны для поддержания нормальной артикуляции. Как же добиться этого? Можно использовать аритмическое постукивание кистью руки. Как установили ученые, движения пальцев рук в ходе развития человечества оказались тесно связанными с речью. Первоначальной формой общении первобытных людей были жесты, язык жестов — праксис — постепенно стал сочетаться с гортанными возгласами, выкриками. Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она долгое время была связана с жестикуляцией. Речевое сопровождение праксиса длилось долго.

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)