“Как известно, Христос у Луки говорит: «Сказываю вам, что так, на небесах, более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». То есть одна-единственная душа кающегося грешника способна вернуть в Мир Сына Божия, спасти нас. Но тогда, пишет отец, имея в виду якутку, получается, что и одна-единственная душа, которая творит зло так лихо, так весело, как она, творит, будто о Сыне Божьем никто никогда не слышал; душа не то что не думающая о покаянии, а отрицающая его, смеющаяся над ним, будто это и вправду, как сказал Ленин, всего лишь опиум для народа, способна выстроить мир, в котором Спасителю просто не будет места.

В романе отец подробно писал о безумии плотских страстей, которые, прежде закрутив их, как смерч, мать подняла черт знает из каких глубин; о хаосе, что, будто и не заметив, рушит гармонию, которая пусть робко, неуверенно начала восстанавливаться в наших душах – отсюда прямой путь к нынешней сатанинской власти. То есть корень царства сатаны, в котором мы теперь живем, отец уверенно возводит к своей жене и к нашей с Зориком матери”.

13 августа 1983 г.

Неделю спустя. Опять за чаем, уж и не помню, из-за чего меня разобрало. Может, кто-то на работе сделал выговор или с женой повздорил, в общем, был в спутанных чувствах, и меня понесло. Напал на бедную Электру. Произнес настоящую филиппику, что мне в принципе несвойственно. Говорю ей: “И мать, что она вселенское зло, безропотно перепечатывала? Раз за разом перебеливала, перебеливала, а затем всем и каждому твердила, что отец написал гениальный роман?

Нет, – говорю, – милая Электра, это не зло. Злом здесь и не пахнет. Ваша мать – страдалец и страстотерпец, ангел чистой воды. Да еще такой, какого свет не видывал. Тебя поносят, а ты два года буква за буквой собственными пальчиками всё перестукиваешь. И кто поносит? Человек, с которым ты живешь, ходишь за ним, будто мамка, да еще с утра до ночи на него пашешь; тут, скажу я вам, что-то совсем уж неприличное.

Представляю, как она, бедная, печатала. Сначала – или нейтрально или не о ней – если написано хорошо, не скучно, это наверное, было даже интересно. Потом вдруг страница за страницей ты и о тебе – тем более интересно. Даже то, что плохо, неважно. Жизнь ведь штука сложная, все не без греха: я, думает мать, знаю, как Жестовскому со мной было непросто, теперь есть возможность, и он сводит счеты.

Уверен, – продолжаю я монолог, – и особой ненависти поначалу нет, неудовольствие – да, но и здесь, если рассудить, раз он сейчас так обо мне пишет, значит, дальше, когда вспомнит хорошее, тоже можно не сомневаться. То есть ненависти или нет, или ее немного, вдобавок она непрочная, неустоявшаяся, придет – уйдет, снова придет и снова уйдет, и ты как бы не веришь, что останется. Даже что надолго, тоже не веришь, потому что, повторяю, ты с этим человеком живешь – и сейчас живешь, и раньше жила.

Конечно, были разрывы, но потом снова сходились, ложились в одну постель, а получается, что единственное, к чему ты возвращалась, – к этой самой ненависти. Больше того, тебе отрезают последние отходы. Чтобы, значит, никаких иллюзий; подтверждают, что и вправду возвращалась к ненависти, к ней одной, потому что если раньше она была какая-то беглая, то есть, то ее нет, вдруг, мать и уследить не успевает, ненависть делается уже просто космической. Такой, что, кроме нее, и нет ничего. В общем, – подвожу я итог, – в исполнении вашей матери вселенское зло слишком кротко и покладисто”.

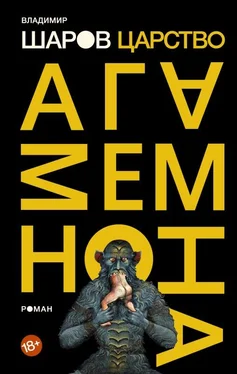

“Да нет, – возражает Электра, – зло как зло, и довольно большое. Что же до того, что мать с усердием перепечатывала «Агамемнона», а потом не ленилась, пыталась устроить его судьбу, то тут дело не в кротости. Как и многие, мать панически боялась старости и смерти. Сколько раз я от нее слышала, что вот сегодня она есть, жива-здорова, а пройдет лет десять – пятнадцать – вынесут ногами вперед, и дальше никто о ней даже не вспомнит. Объясняла, что часто об этом думает и что жить с этим нельзя. В воскресение она не верила, может быть только маленькой девочкой, но и тогда совсем чуть-чуть, за окончательную же смерть держала не ад, а то, что тебя не захотят помнить, забудут, будто никогда и не было.

Отцовский роман был ее последним шансом. Она понимала, что если «Агамемнон» окажется хорош, ее, причем именно такой, какой она на деле была (своя фамилия или чужая, неважно), будут поминать еще очень долго. Потому и старалась. Она и отец были в одной лодке, и оба знали, что, если хотят спастись, грести надо в полную силу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу