В церкви страшный раздрай. Самый пик обновленчества, и не я один видел, что она занята собой, своими внутренними дрязгами, а до прихожан ей дела нет. В общем, я не шел, и чем дольше, тем меньшую потребность чувствовал. Стал как бродяга, в кожу которого грязь настолько въелась, что он ее больше не замечает.

Да и жизнь, которой я теперь жил, была другой, Бог в ней помещался плохо. На заводе выматываешься до такой степени, что дома, когда садишься есть, ложки поднять не можешь, хорошо или нет, но при подобном раскладе о душе вспоминаешь не часто. Надо рано лечь, чтобы выспаться, утром успеть поесть, а дальше работать и работать.

Три необходимые вещи – еда, сон и работа, их держишь в голове, а что из-за каких-то грехов надо несколько дней поститься, не прикасаться к жене, потом ни свет ни заря бежать в храм к заутрене, выкладывать свою подноготную чужому, несимпатичному тебе человеку, – это кажется глупостью, в общем; я уже встроился в новую жизнь, чувствовал себя в ней своим.

И может, оттого, что чересчур уверился, что свой, допустил серьезную ошибку, которая в итоге поломала мне жизнь. Месяцем раньше, – продолжал Жестовский, – я закончил большую работу о языке, прежде, по вечерам, неделями не вылезал из Центрального архива древних актов, изучал следственные материалы, связанные со «Словом и Делом Государевым».

И вот, читая протоколы допросов, – говорил он Зуеву, – я среди прочего обнаружил, что эти расследования стали тем тиглем, в котором был сварен современный русский язык. Добиться правды, сыскать ее, пытая, истязая не поддающимся человеческому разумению образом, то есть немыслимые страдания, боль, понимание, что твоя земная жизнь кончается в страшных мучениях, а коли ты виновен, и дальше тебя не ждет ничего, кроме вечных мук, создали то напряжение, что переплавило, сплавило в одно два прежде совершенно чужих друг другу языка: официально-деловой московских приказов и переполненный бранью, матерщиной, всякого рода непотребствами обычный народный говор.

Однако, – резко повернул Жестовский, – позже я изменил свою точку зрения. В двадцать девятом году говорил Сметонину, что думаю – страдания и есть единственный путь настоящей правды”.

Впрочем, Зуев ни тем ни другим не заинтересовался, и Жестовский, не желая портить отношений, решил завершить тему, сказал: “Не буду повторяться, гражданин следователь. Обращение в ЦК ВКП(б) с критикой органов ВЧК и с разбором основных положений работы о языке наверняка подшито к моему делу от двадцать пятого года. Так вот, спустя ровно месяц, как я отправил это обращение, за мной пришли”.

Допрос от 13 февраля 1954 г.

Жестовский снова вспоминает, как каялся в детстве, тем более что на сей раз Зуев с готовностью его слушает:

“На прошлом допросе я говорил, – продолжает подследственный, – что семь лет не исповедовался, даже стал забывать, как это, чтобы в воскресенье покаяться, помнить всё плохое, что сделал за неделю: с кем-то зло или просто неласково поговорил, не дал нищему копеечку, хотя в кармане была целая полтина меди, скрыл от матери, что в гимназии за диктант получил трояк, думаю, и его учитель натянул – он бывал у нас дома, очень уважал отца, что в среду и в пятницу заснул, не помолившись на ночь, и в ту же среду про себя выругался, когда наша кухарка, подавая чай, плеснула кипятком мне на ботинок – был сам виноват: споря с кузиной, так размахивал руками, что чуть не задел поднос; в этот день врал, в другой сплетничал, в третий сказал приятелю гадость, потому что на катке, где мы с ним ухаживали за одной и той же барышней, вдруг понял, что счастье клонится не в мою сторону.

Освоив с учителем письмо, я что-то записывал в специальный блокнотик, иначе в воскресенье было не вспомнить, другое запоминал, и всё равно лет с четырнадцати всё это стало казаться мне глупостью, я просто не мог представить себе Бога, которому интересна такая ерунда. В общем, я шел просто потому, что у нас в семье это было принято, и потому, что ходил столько лет, сколько себя помнил, но уже в церкви, вместе со всеми молясь и вместе со всеми возглашая хвалу Господу, по мере того как приближалась очередь идти к исповеди, настроение мое менялось.

В храме было так красиво… Священники и певчие замечательно пели псалмы и кондаки, главное «Богородице, Дево, Радуйся», пламя многих сотен свечей, вторя им, радостно играло с серебряными кадильницами, ризами икон, даже с потемневшими за века ликами святых, люди тоже были улыбчивы, празднично одеты, и ты и вправду понимал, что литургия есть временное осуществление Царства Божия на земле. Но встык с этим вдруг начинал чувствовать такую мелочность своей душонки, такую собственную мерзость, будто гнил заживо. Мне казалось, что от меня исходит смрад, что вот сейчас все, не исключая отца и матери, от меня отшатнутся. В общем, я был не к месту, лишним в этом собрании чистых, красивых, уже спасшихся людей.

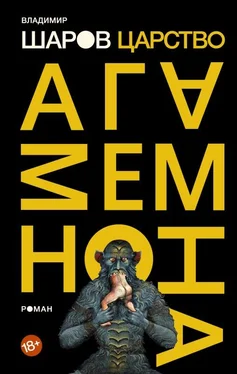

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу