Отец, – объясняет она, – делался всё более одиноким человеком, на людях уставал. Так эти годы были тихие, спокойные все, кроме прихожан, о нем будто забыли – живи как хочешь, никому до тебя и дела нет.

Вечерами мы подолгу разговаривали. Чаще других вспоминали маму. Год назад он ее схоронил здесь же, в Зарайске, на городском кладбище. Я тогда была в Магадане, куда Телегина на сезон позвали начальником охраны на золотой прииск, и узнала о ее смерти, когда она уже была в земле, а приехала и вовсе только на сорок дней.

Не спешила, казалось, она рада, что не я провожаю. Я это и отцу сказала, но он возразил, два раза повторил: «Нет, Галочка, нет, что ты. Она и о тебе, и о Сереже хорошо говорила, про сына вашего спрашивала, в общем, давно простила. Если за что и боялась, то только за свои вины».

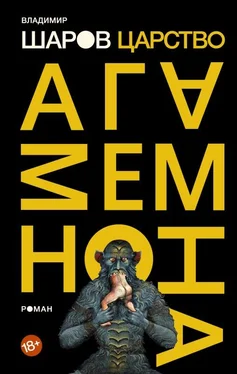

У отца была хорошая память, и я уговаривала его восстановить «Агамемнона». Была уверена, что всё займет несколько месяцев, максимум год. Я знала про его слова о проделанной романом необходимой работе, но итог получился страшным, я не сомневалась, что сейчас будет иначе. В нынешние времена есть хороший шанс издать «Агамемнона». Значит, у романа будут тысячи и тысячи читателей. Что же до работы, которую новый «Карамазов» произведет в их душах, то он в любом случае больше никого не убьет, наоборот, многим поможет спастись.

Понятно, меня интересовало всё, касающееся наших «микенских корней». Однажды я заговорила на эту тему, отец тут же подхватил, и мы до ночи проговорили о греках, о том, как они смотрели на судьбу, на рок, с которым никто и ничего не может поделать. Последнее стало прологом к разговору о совсем другом Карамазове, уже не Мясникове, а об Алеше.

Уверена, – продолжала Электра, – что когда-то и отец думал именно об Алеше. Впрочем, за двадцать лет, что он почти непрерывно или скитался, или сидел, произошло столько разного, что первоначальный замысел и нынешний имели немного общего. Так или иначе, речь о Карамазовых заходила и дальше. Отцу, – объясняла Электра, – прежде чем садиться писать, надо было всё проговорить, и то, что рядом такая благодарная слушательница, как я, его устраивало. По его тогдашним представлениям, Алеша, какой бы путь им ни был выбран, выруливал всё на ту же дорогу. Сейчас понимаю, что, с одной стороны, отец этим был удручен, в то же время он видел, что такой порядок вещей с каждого, кого он решит писать, снимает ровно столько вины, сколько ее было. Чтобы ты сам на сей счет ни думал, ты был не в своей, в чужой воле.

Примеривая это на нашу семью, он как-то бросил, что якутка однажды пожаловалась при нем, дескать, ее сделали проституткой, даже забыв сделать женщиной; сказал, что в ее словах было много правды, и он чаще и чаще думает, что все мы жертвы – и она, и те, кто ее окружал. Власти что бы то ни было изменить не было ни у кого.

И, снова вернувшись к Алеше, стал рассказывать, что в начале века уже вовсю снимали кино. До этого были только инсценировки «Карамазовых», а тут вышел фильм, в котором Алешу сыграл молодой мхатовский актер Владимир Попов. В театрах эту роль получали самые знаменитые актеры, но, как и Попов, хорошо ее не сыграл никто. Всем им в роли Алеши было неуютно, оттого они играли натужно и деланно, часто фальшивили.

«Среди людей, близких нашему дому, – объяснял отец, – часто говорили, что играть Алешу должен не Астангов или, например, Охлопков, а я. Это вообще не актерская роль, ты или натуральный, всамделишный Алеша: так понимаешь жизнь, так живешь, – или должен отойти в сторону.

По мнению родни, – продолжал отец, – я не просто на него походил. Говорили, что, стоит мне войти в комнату, у всех ощущение, что вошел Алеша, что если Достоевский с кого и писал младшего Карамазова, то с меня. Сходство было и внешним. Мать, желая меня приласкать, говорила, что у меня Алешина улыбка и его глаза, вообще есть какая-то ясность, которая дается лишь одним – любовью, состраданием к людям.

Правда, отец держался особняком. Он хоть и соглашался, что я хороший, добрый мальчик, – карамазовские параллели его не радовали. Он не скрывал, что мое намеренье не поступать в университет ему не нравится. Объяснял матери, что чувствует во мне страх: я боюсь жизни, в которой добро и зло так проросли друг в друга, что уже и не разберешь, где что, не отделишь одно от другого. Повторял, что оттого грех меня и страшит: я убежден, что иначе как за монастырскими стенами от него не спастись.

В общем-то, – говорил отец, – я был с ним согласен, – и продолжал: – не замечать подобных разговоров было трудно. Я не раз перечитывал роман Достоевского, – объяснял он тогда же, – некоторое сходство между собой и Алешей видел, но его не преувеличивал. Какие-то карамазовские задатки у меня несомненно были, я был незлой ребенок, если видел калеку, видел голодного, разутого, раздетого – любого несчастного человека, – подолгу молился за него, плакал. Мне казалось, что иначе и быть не может, – когда молится чистое, невинное дитя, Господь всегда отзывается. Значит, я могу здесь помочь.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу