В это же утро Оскар подбил итог. За вычетом всех расходов каждому пришлось по тридцать шесть марок. Соколиный Глаз и Теобальд Клеттерер отказались от своей доли в пользу других.

— Если бы выступать хоть раз в неделю и столько выручать, еще жить можно было бы. — Полтора года письмоводитель не держал в руках ни одного заработанного пфеннига, а тут целых тридцать шесть марок! Для него это было настоящее событие.

Внутри у него что-то оттаяло, он размяк.

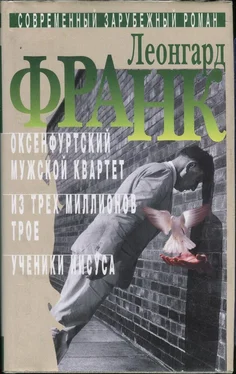

— Предлагаю отныне нам именоваться «Оксенфуртский мужской квартет». В благодарность! Надо же иметь сердце.

— Почему только раз в неделю!.. Предоставьте уж это мне! У меня есть план, друзья мои… Что ты там шумишь!

(Мальчик убежал на кухню, унося бутылку с отбитым горлышком. Он молотком дробил на столе сухари для своих рыбешек.)

— «Оксенфуртский мужской квартет»? Это мысль. Как раз названия-то мне и не хватало. — Упоенный успехом, Оскар тут же принялся сочинять послание «Высокоуважаемой дирекции берлинского Винтергартена».

В «Венском кафе» он досконально изучил все объявления в журнале «Актер» и теперь не скупился на такие эпитеты, как: «непревзойденный», «первоклассный», «всемирно известный».

У непревзойденного, неповторимого в своем жанре первоклассного мужского квартета перед предстоящим турне по Европе случайно оказался еще свободным июль месяц.

При переписке набело Оскар выпустил слово «предстоящий» и подписал: «С совершенным уважением Оскар Беномен, импресарио Оксенфуртского мужского квартета».

Снизу, в левом углу письма, он наклеил вырезку из вюрцбургской газеты, писавшей: «У могилы семимесячного Карльхена Фирнекеза наш квартет исполнил трогательную песню «О чем щебечет птичка на кипарисе». Многие из наших сограждан прослезились».

Около полудня разразилась первая в этом году гроза. Небо над городом и долиной почернело. Церковные башни, с удивительной отчетливостью выделявшиеся- на иссиня-черном фоне грозовых туч, уже вздрагивали, и тридцать сверкающих золотом крестов настолько приблизились, что до них, казалось, рукой подать. Город, сжавшись, готовился противостоять штурму.

Внезапно наступила такая тишина, что Оскар отчетливо различил гудки паровозов, которые обычно сюда не доносились. Его белобрысый сынишка весь светился, словно худенькое тельце его было электрическим проводником, сквозь который пропустили ток огромного напряжения. В мансарде стояло фосфорически-желтое свечение.

Все замерло в напряженном ожидании. Будто к тлеющему фитилю бесшумно подкатывали все новые и новые бочки с порохом.

Уже несколько минут дымчатая кошка Оскара, выгнув дугой спину, стояла неподвижно посреди комнаты, готовая к прыжку. Хвост ее распушился и загнулся вперед. С этой позиции она сделала короткий энергичный прыжок, еще прыжок и вдруг, ринувшись к комоду, забилась под него.

Спустя секунду низко над городом изломанной диагональю сверкнула первая молния; ослепительно белая в зеленоватой дымке, она словно опалила воздух, и какую-то долю секунды позже с грохотом рухнули все тридцать церковных башен, продолжая, однако, выситься под потоками проливного дождя.

Удары грома следовали за блеском молний с такими короткими промежутками, что уже немыслимо было разобрать, за какой молнией следует какой удар. Непрерывно взрывались тысячи пороховых бочек.

Иссиня-черный хаос мятущихся небес, рассекаемый белыми и желтыми вспышками, пальба бесчисленных пушек бушевали над вымершим городом, и ни одно живое существо не решалось выйти на улицу.

Первым отважился выглянуть в омытый и очищенный мир толстый, насквозь промокший воробышек; прочертив в воздухе косую линию, он упал с кровельного желоба на еще совершенно безлюдную улицу, отряхнулся и тотчас же стал бранить грозу, смывшую с мостовой все лошадиные катышки.

А четверть часа спустя солнечное небо над добела вымытым городом было таким чистым и ясным, что, казалось, с него никогда уже не упадет и капли дождя. Хорошая погода теперь установилась надолго.

Восьмидесятитрехлетняя тетушка с трудом приподнялась в постели и посмотрела в окно, — она смотрела долго и пристально. Фрау Люкс и Ханна куда-то ушли. Старуха осталась одна в доме.

Она выросла в деревне и разбиралась в погоде. Придав своему черепу мертвеца истовое благолепие смерти и сложив дрожащие руки, она почила, озаренная мягкими лучами заходящего солнца. Тонкие, как черточка, чуть приоткрытые губы, казалось, говорили: «А похороны у меня будут не хуже, чем у людей».

Читать дальше

![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)