Комната Соколиного Глаза помещалась на втором этаже. Один конец длинной бечевки привязали к оконной задвижке, другой — к дужке корзинки для шитья фрау Юлии, после чего корзинка сброшена была на грядку, как удочка.

Работали молча и поспешно. За несколько минут три пары рук наполнили корзинку доверху.

Раздался вопль ужаса, для слов не хватило времени. Двое уже как обезьянки карабкались по плющу. А маленького Люкса, который всегда так углублялся в свое дело, что переставал замечать окружающее, успели схватить две молоденькие монашки. Худенькое тельце извивалось и барахталось, но силы были слишком неравны.

Тут сын письмоводителя, наполовину свесившись из окна, закричал: «А клубника-то! Клубника!», как натаскивают щенка, крича ему «Мышка! Где мышь?» При этом он приспустил корзину с ягодами.

Монашенка подскочила, чтобы схватить корзинку. Но корзинка тотчас взлетела вверх. Мальчик раскачивал ее, как маятник! А монашенка подпрыгивала. Широкий рукав завернулся до плеча. Рука была молодая и белая.

И хотя то были детские глаза, руки она больше не подняла.

Однако хитрость не удалась, вторая монашенка не выпустила свою жертву. Маленький Люкс мужественно боролся, он упирался руками ей в живот, в грудь, в густо покрасневшее лицо и, наконец, повалился на землю.

Объединенными усилиями монашки поволокли барахтающегося загорелого мирянина, который вломился в их сад, как сама жизнь, под красный бук, на скамью подсудимых. Их нежные лица, обрамленные белыми накрахмаленными чепцами, порозовели, глаза сверкали лазурью.

Они лишь недавно постриглись, посвятив себя пречистой деве Марии, но, судя по всему, несколько поторопились отказаться от мирских утех. И той и другой едва исполнилось семнадцать лет.

Мальчики, улегшись животом на подоконник, с напряженным вниманием, как завсегдатаи галерки, следили за разыгравшейся внизу драмой. Хотя обе девы презрели обет не подымать глаз на существо другого пола и со всем пылом отдались борьбе с маленьким мужчиной, укротить его оказалось не так-то легко. Он царапался и брыкался, а когда они спросили, знает ли он, что воровать грешно, даже стал кусаться.

Но тут действие перекинулось в зрительный зал. Сын письмоводителя крикнул с галерки на сцену:

— А то, что вы делаете, не грешно? Уж вам-то и подавно Бог не велит.

Монашки тут же освободили преступника. Они согрешили. Опустив головы, пристыженные, удалились они в глубь сада, где показалась настоятельница. Обе преклонили перед ней колени.

После свадебного пира все пять друзей отправились к портному Фирнекезу.

— Сегодня опять писали про одну австрийскую труппу, она… ну, как это называется, совершила турне по Южной Америке. Кучу денег заработала. — Оскар, по обыкновению, глядел куда-то вверх.

В тот день и для письмоводителя не существовало ничего невозможного на свете. Выпитое на свадьбе пиво бурлило в нем, пуская пузыри надежды.

— Мы могли бы уже на пароходе выступать… А ты бы собирал деньги.

Теобальд Клеттерер — он, пошатываясь, шел в середине — считал, что Южная Америка, пожалуй, все-таки далековата от его сада. Сад предстал перед ним плоский и зеленый, каким и был; белый домик покачался-покачался, но под конец все же стал на место.

Он хотел привести поговорку «В чужом краю хлеб дешев, да пресен, а дома хоть кисел, да честен», но припомнил только конец, который несколько раз и повторил: «…а дома хоть кисел, да честен». Повиснув на локте у Оскара, он предостерегающе подымал кверху указательный палец.

Отец Ханны шел впереди. Десяток кружек пива был для него сущий пустяк. Он отличался железным здоровьем. Придется времени потрудиться, прежде чем в его черной, как смоль, бороде протянутся серебряные нити.

В приподнятом настроении друзья ввалились в мастерскую Фирнекеза. На стене рядком висели на плечиках четыре фрака.

Господин Фирнекез шил слишком длинной ниткой, ритмически выбрасывая и сгибая руку в локте. В движениях его чувствовалась какая-то торжественная важность. Голова была опущена, и он глядел исподлобья. Глаза налились кровью.

Рядом с ним на двух стульях стоял крохотный гробик и в нем — Карльхен.

Рука отца и белая нитка ходили взад и вперед над лимонно-желтым личиком.

На здоровяка Оскара смерть младенца не могла произвести особого впечатления. Теобальд Клеттерер на все тягостные события отзывался честным молчанием. Пришлось письмоводителю говорить за всех:

— Какая жалость. Отчего это он?

Читать дальше

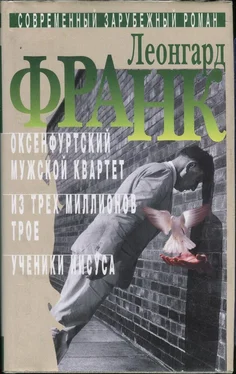

![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)