Поневоле иссохнет, завянет душа, когда изо дня в день, из года в год чистишь и чистишь чужие револьверы. Швейцарец с удвоенным рвением начищал вороненую сталь, если накануне вечером в письме к испанскому единомышленнику доказывал, почему именно следует устранить тамошнего премьер-министра шестью пулями из такого вот револьвера, который будет доставлен адресату самыми окольными путями.

Тридцатилетний швейцарец по существу остался мальчишкой. Он все еще упивался былой славой, которую снискал десять лет назад своей цюрихской экспроприацией, а сознание того, что он живет под чужим именем, каждый день сызнова наполняло его сердце гордостью.

Томас был человеком иного склада, он принадлежал к другому поколению, лучшие представители которого на опыте сокрушительных событий последнего десятилетия усвоили себе более трезвый и реалистический взгляд на вещи; на основании своих бесед со швейцарцем он составил о нем верное представление и знал, что его безобидность при известных обстоятельствах может превратиться в нечто прямо противоположное.

Когда Томас вошел, швейцарец воззрился на него из своего обособленного мирка. На столе лежала кипа исписанных страниц. Он встал во весь огромный свой рост. Будь он на двадцать сантиметров выше, он задевал бы головой о потолок.

Комната казалась нежилой; словно одержимый своей идеей, долговязый паломник, уже много лет живший в этом тесном закутке, поселился здесь лишь на время, проездом из Рима, Мадрида или Парижа в страну будущего.

— Что вы думаете об убийстве Молитора? — без предисловия начал Томас.

— Одним ростовщиком меньше! Приветствую, конечно.

— Но кто его убил?

— Этого я не знаю. А если бы и знал, то не сказал бы. Пусть господин Тэкстэкс сам доискивается. Прелюбопытный тип! Впрочем, я надеюсь, что это ему не удастся. — Он говорил с сильным швейцарским акцентом.

— А ни в чем не повинный господин Беномен тем временем сидит. И неизвестно, сколько еще просидит!

— Мне-то что за дело! Он такой же враг нам, как господин Тэкстэкс, Молитор и прочая банда. Ведь…

Зная, что сейчас неизбежно последует бесконечный экскурс в теоретические дебри анархизма, Томас поспешил сказать:

— Если в самом деле больше никто не входил в дом, остаетесь только вы.

Анархист уселся на подоконник, спиной к окну; лицо его выражало такое удовлетворение, словно ему сделали величайший комплимент.

— Вы оказываете мне честь, считая, что это сделал я. Но, быть может, все-таки кто-то входил в дом, и мы ничего не слышали из-за паяльной лампы.

«Он убил? Или этому романтику до смерти хочется, чтобы я подумал на него, и потому он так многозначительно ухмыляется, а на самом деле это вовсе не он? Вот в чем вопрос», — размышлял Томас.

Но на этот вопрос, который он не раз задавал себе в течение их длительной беседы, Томас так и не смог найти ответа в тот вечер.

— Ваш господин Тэкстэкс уже четыре раза допрашивал меня и на завтра опять вызывает. Я и сам удивляюсь, почему он позволяет мне разгуливать на свободе. Я ведь давно бы мог упорхнуть. Должно быть, не верит в мою вину. У него нет никаких доказательств. Под мое алиби не подкопаешься. — И он опять многозначительно улыбнулся.

— Ах, это я так, от скуки забавляюсь. Материал обходится мне почти столько же. К тому же у меня нет подходящего инструмента, — вскользь заметил швейцарец, когда Томас взял с секретера и стал рассматривать фальшивую монету в две марки, не чеканенную, а литую, с еще не отделанной кромкой.

— Забава опасная, особенно если принять во внимание, что под вами полицейский участок.

— Что вы, жить над полицейским участком самое милое дело. Это проверено на практике.

Когда Томас опять проходил через площадь Иоаннитов, там уже стоял шапочник Лемлейн и, покачивая головой, смотрел на дом с фронтоном, выкрашенный в ядовито-зеленую и нежно-розовую краску. Через два дня дом выкрасили заново. «Апостол Петр» и господин Лемлейн сошлись на лазури.

Томас трижды дернул звонок: ножки Ханны отбарабанили все сто ступенек лестницы с такой же равномерностью и виртуозной быстротой, с какой пальцы пианиста пробегают по клавишам.

Вечерами они бродили по тихим укромным тропкам, вдоль садовых оград, по тропкам, которые выводят вас в поля клевера и овса, из чьей неподвижности, запахов и красок слагается вечер. Кругом ни души.

Там встретишь только влюбленную парочку, усевшуюся на меже, или где-нибудь вдалеке увидишь юношу, который что-то вырезает на стволе дерева, поглощенный мыслью о будущем: как жить, кем стать и что делать, чтобы осуществить свою мечту.

Читать дальше

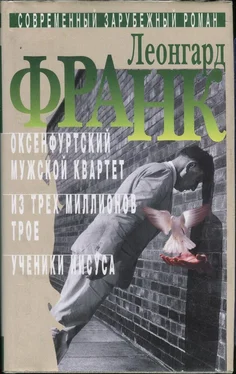

![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)