Изредка на тянувшемся параллельно берегу шоссе останавливались машины, и туристы – американцы или немцы – медленно, оступаясь на жестких пучках травы, подходили к нам. Держались они не слишком уверенно, ибо не знали, кто этот худой мужчина с развевающимися на ветру длинными седыми волосами – знаменитый художник, которого они должны знать в лицо, или безумец, от которого лучше держаться подальше. Папа, впрочем, ни разу не обернулся, чтобы взглянуть на непрошеных гостей; он смешивал краски и накладывал их на холст с таким видом, словно рядом вообще никого не было, и туристы так же неуверенно отступали, садились в машины и уносились прочь, увозя с собой мою детскую мечту о том, что вот сейчас они увидят картину, придут в восторг и отвалят за нее кругленькую сумму, попутно провозгласив моего папу гением.

Наши вечера проходили в молчании и в попытках согреться, ибо на побережье даже самый теплый день превращался в очень холодную ночь. Часто пронзительный ночной ветер с моря заставлял нас искать укрытия среди дюн. Я не взял с собой ни книги, ни радиоприемника, поэтому, поплотнее закутавшись в куртку, я садился на песок и часами смотрел на горбатые силуэты островов, пока их еще можно было разглядеть в сгущающейся над морем мгле. Папа, как правило, ложился сразу после ужина, но прежде чем вытянуться на земле и уснуть, укрывшись пальто, он негромко пел какую-нибудь песню или, точнее, читал нараспев какие-нибудь старинные стихи. Раньше я никогда не слышал, чтобы он пел, и теперь только укрепился в своей первоначальной догадке, что сейчас мой папа был совсем другим, не таким, как дома в гостиной. Здесь, на ночном побережье, он полностью раскрепощался, и мне оставалось только догадываться, какого труда, какого невероятного насилия над собой стоила ему его служебная карьера. В одну из первых ночей на побережье папа спросил меня – довольно небрежно, – знаю ли я какие-нибудь песни или стихи, и я запинающимся шепотом, вплетавшимся в свист ночного ветра, прочел ему несколько школьных стихотворений, которые когда-то учил наизусть, а потом, сам не знаю почему, начал медленно декламировать выученные мною отрывки из поэм Овидия и Вергилия.

– Dine hunc ardorem mentibus addunt, Euriale, an sua cuique deus fit dira cupido … [11] «…Боги ли жар нам в душу вливают// или влеченье свое// представляется каждому богом?» Вергилий, «Энеида», кн. IX, Пер. С. Ошерова.

Совершенно неожиданно эти слова показались мне исполненными такого глубокого и таинственного смысла, что, произнося их вслух, я почувствовал себя так, будто творил заклинание: я исчезал, растворялся, рос вверх и вширь, уносясь далеко за границу прибоя, за мерцающий блеск огней на далеких островах. Мертвый язык звучал как музыка, танцующая с ночным бризом. Я прочел одну строфу, потом еще одну… Папины глаза были закрыты, но он внимательно прислушивался, словно моя школьная латынь была полна совершенной, возвышенной музыки, принесенной ветром со звезд.

Когда я закончил, он уснул, и только море продолжало биться о древние берега.

7

После того первого раза я каждый вечер декламировал ему что-нибудь на латыни. Сначала папа пел – негромко и часто неправильно, но потом замолкал, и наступал мой черед. Стихотворения из школьной программы я больше не читал; начиная сразу с латыни, я следовал беззвучному музыкальному аккорду, какой мог бы соединять, к примеру, двух влюбленных, творя собственную магию словами древних поэм. Должен признаться, что меня это удивляло не меньше, чем папу, и днем, обходя прибрежные поселки, я часто ловил себя на том, что с нетерпением жду вечера. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что именно тогда я начал осознавать себя как личность: именно тогда моя индивидуальность впервые робко выглянула из огромной тени, отбрасываемой отцом. Латынь дала мне возможность сказать что-то самому. Звуки этого мертвого языка звучали достаточно странно, и в то же время они каким-то образом прекрасно гармонировали с первозданной ночной темнотой безлюдного западного побережья, и это сильно облегчало мне задачу. Мы забивались на самое дно ложбины между дюнами, ложились на песок, и под свист проносящегося над нашими головами ветра я начинал… Разумеется, тогда мне не приходило в голову, что мое неожиданное обращение к Вергилию и Овидию, после того как закончились стихотворения из школьной программы, может иметь какие-то особые причины. Тогда я вообще не мог думать ни о чем, кроме паники и страха, охвативших меня, когда я понял, что должен что-то сказать папе, но никак не мог подобрать слов. И уж тем более я не догадывался, что звуки латинского языка стали для него символами или знаками, что они раздавались у него в ушах, как трубные голоса ангелов, и что из уст собственного сына он получил еще одно подтверждение того (если он вообще в таком подтверждении нуждался), что сам Бог посетил ныне западное побережье Клэра. Лишь много позже я понял, что в самом сладкозвучии ангельской речи ему были ниспослано откровение, которое гласило: да, эти полотна с изображением неба и моря и есть то самое, ради чего Он привел Уильяма Кулана в это удивительное место.

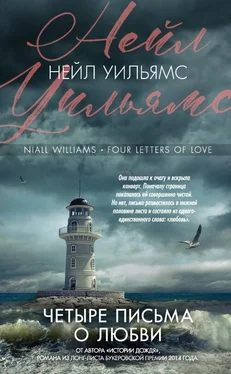

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу